終戦までの日本の決断とその後のGHQの統治はいかなるものだったのか?~終戦の日に改めて振り返る~

太平洋戦争のすべて〜戦後80年目の真実〜#01

原爆死没者慰霊碑

■昭和天皇の御聖断 ポツダム宣言の受諾

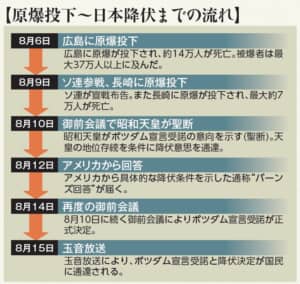

2発の原子爆弾投下とソ連の対日参戦により、日本は完全に追い詰められた。10日、御前会議の場において、東郷外相らは「天皇の地位の保証のみを条件とするポツダム宣言受諾」を主張。一方、阿南惟幾陸相らは、「多数の条件を付けるべきで、それが拒否されれば本土決戦」と主張した。

しかし、昭和天皇が口にしたのは和平を望む言葉であった。その後の閣議において、ポツダム宣言受諾を承認。中立国のスイス及びスウェーデンを経由して、条件付きでポツダム宣言を受諾することを伝えた。

12日、連合国側から返答(バーンズ回答)。この内容につき、日本側では天皇の地位に関して議論が過熱。意見の集約が困難な状況となった。

14日、そんな中で開かれた御前会議の場において、昭和天皇の「御聖断」により、ポツダム宣言の受諾が正式に決定した。

15日、ラジオから玉音放送(終戦詔書)が流れ、国民は敗戦を知るに及んだ。

しかし、実はその後も戦争は完全には終わらなかった。ソ連軍が進軍をやめなかったのである。ソ連軍は南樺太や千島列島へも攻撃を重ねた。千島列島の最北端である占守島では、日ソ両軍による激戦が勃発。スターリンは北海道の北半分を占領する野望を持っていた。

しかし、この占守島の戦いで苦戦し、思わぬ足止めを食っている内に、米軍が北海道に進駐。日本はドイツや朝鮮半島のような分断国家となる道を危うく免れた。

9月2日、日本全権代表の重光葵が、横須賀沖に停泊する戦艦ミズーリの艦上で、連合国への降伏文書に署名。第二次世界大戦はこうして終結した。

日本降伏までの流れ

■GHQによる統治と敗戦国・日本の苦難

ポツダム宣言の受諾により、日本復興の基本方針として軍国主義の除去、領土制限、軍隊の武装解除、民主主義の復活と強化、軍需産業の廃止などが実施されることになった。

こうしてGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による日本占領時代が始まった。統治方法としては、日本政府を通じた間接統治の方針が選ばれた。主権は制限されたが、日本政府は存続するかたちとなった。

この占領下において、新憲法の制定、皇室改革、財閥解体、農地改革などが実施された。厳しい言論統制や日本文化の排斥なども断行された。

日本国内の社会体制が未曾有の激変期を迎える中、海外の一部ではいまだ終戦とも言えないような状況が続いていた。

ソ連は満洲国に駐屯していた多くの日本軍将兵らを自国に強制連行。いわゆるシベリア抑留である。ソ連は大戦で疲弊した国力を補うため、大量の労働力を欲していた。抑留先はシベリアだけでなく、モンゴルや中央アジア、ウクライナにまで及んだ。これは「武装解除した日本兵の家庭への復帰」を保証したポツダム宣言第9項違反である。抑留者の総数は57万人にも及ぶとされ、厳しい環境下で多くの犠牲者が出た。

また、ソ連が侵攻した満洲国では、日本人居留民がソ連軍兵士や現地の暴民からの襲撃にさらされながら日本へ引き揚げる惨状が起きたが、その中で多くの子供たちが親とはぐれたりして置き去りとなった。いわゆる中国残留孤児である。

そのほか、終戦を信じずゲリラ化する旧日本兵もいた。多くの苦痛とともに、日本は戦後社会を歩み始めたのである。

GHQによる戦後の5大改革

監修・文/早坂隆

歴史人2025年9月号『太平洋戦争のすべて〜戦後80年目の真実〜』より