【終戦記念日】日本と世界の“終戦記念日”は違う? 戦勝国と敗戦国それぞれの「終戦」

今日、8月15日は79回目の終戦記念日だ。日本各地で、戦没者の追悼と平和への祈りが捧げられている。では、日本以外の国々にとっての“終戦記念日”はいつで、どのような捉え方をされているのだろうか。

■日本の終戦記念日はなぜ8月15日なのか

日本では8月15日が終戦記念日と定められている。昭和20年(1945)8月15日正午、その前日に決定されていたポツダム宣言の受諾と日本の降伏が「玉音放送」によって国民に公表された。日本政府は軍に対して武装解除と連合国軍への投降命令を発し、それを受けて連合国側も攻撃を止めた。

昭和38年(1963)、政府主催による全国戦没者追悼式を8月15日に行うことが閣議決定され、その後昭和57年(1963)に同日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とすることが閣議決定された。

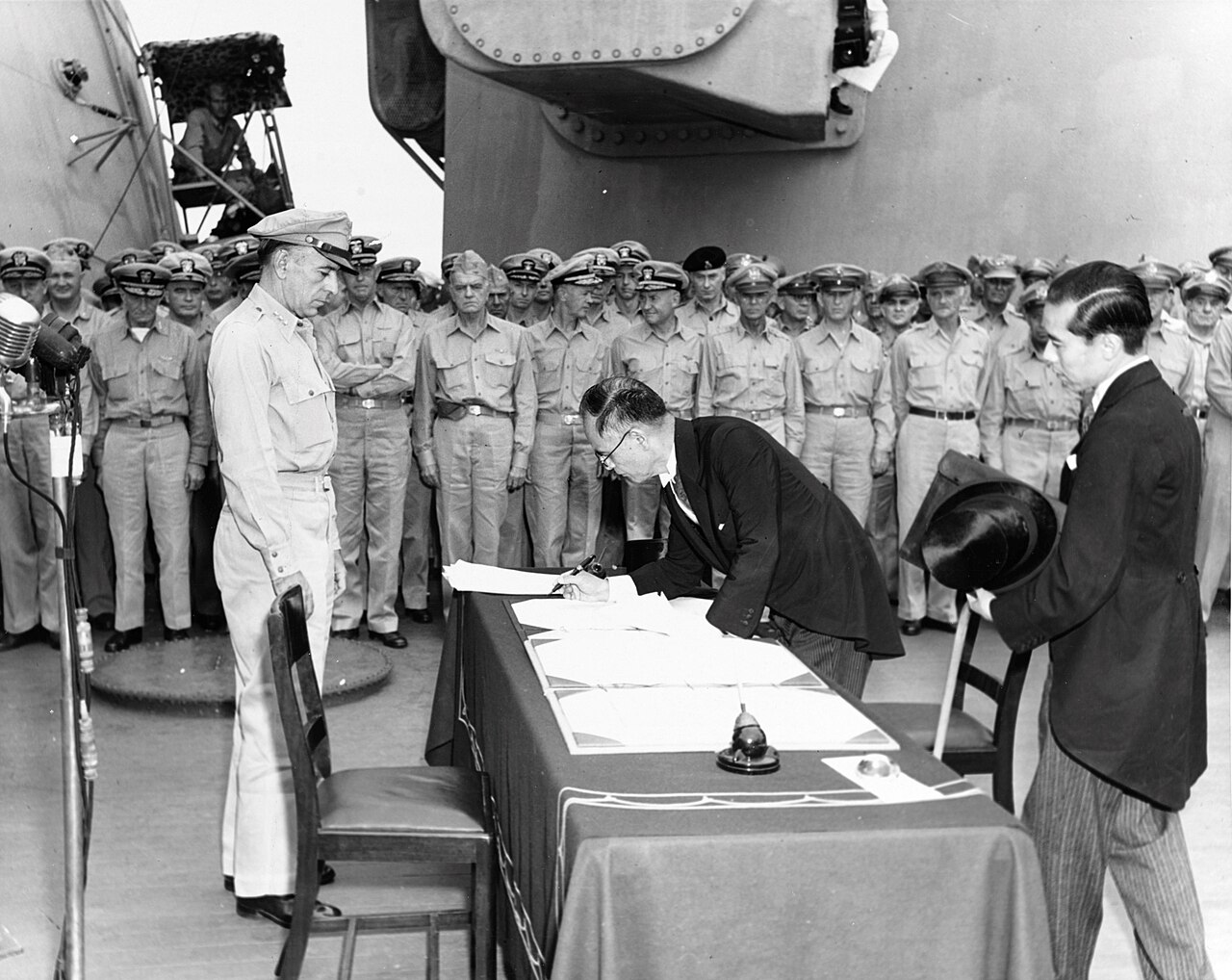

一方、アメリカ合衆国、フランス、ロシア、カナダでは9月2日が「対日戦勝記念日」となっている。この日は昭和天皇が「降伏文書調印に関する詔書」を発し、東京湾上に停泊させたアメリカの戦艦「ミズーリ」において降伏文書調印が行われた日だ。時のアメリカ大統領、ハリー・S・トルーマンはラジオ演説で「日本が正式に降伏したこの日を“VJデー(Victory over Japan Day)”とする」と宣言している。

ちなみに、ロシアについてはソビエト連邦時代、連邦政府が降伏文書調印の翌日にあたる9月3日に戦勝記念式典を開催したことにちなんでしばらく9月3日を対日戦勝記念日にしていたが、2010年に「9月2日を第二次世界大戦が終結した日とする」という法案を可決した。

中国の対日戦勝記念日は9月3日だ。中華民国の国民党政府が、昭和20年(1945)の同日から3日間を「抗日戦争勝利記念」の休暇と定めたことに由来する。昭和24年(1949)に成立した中華人民共和国もこれを引き継ぎ、2015年からは同日を「抗日戦争記念日」という祝日にした。

連合国側で異色なのはイギリスで、同国では日本と同じく8月15日を対日戦勝記念日としている。

戦前から日本の統治下にあった朝鮮半島(現在の大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国)は、日本政府が降伏文書に調印した9月2日に正式に日本の統治から独立したが、大韓民国の「光復節」と朝鮮民主主義人民共和国の「解放記念日」はいずれも8月15日だ。

最後に、日独伊三国同盟を結んでいたドイツとイタリアはどうか。まずイタリアは昭和18年(1943)9月8日に連合国側と結んでいた休戦協定を発表し、枢軸国からの離脱が公表された。しかし、その後も国土の一部をドイツ軍に占領されるなど戦争状態が続く。また、残存したイタリア王国軍は共同参戦国軍として同年10月13日ドイツに対して宣戦布告。また、ドイツ降伏後の1945年7月15日には大日本帝国に対して宣戦布告している。

そんなイタリアの事実上の終戦記念日が、4月25日の「イタリア解放記念日」だ。昭和20年(1945)4月25日にドイツ軍に占領されていた地域が解放されたことから、「ナチス・ドイツとファシスト政権からの解放」を祝う日として定められた。

ドイツにとっての“終戦の日”は、連合国軍に降伏した5月8日である。大半の連合国にとっては、この日が「ヨーロッパ戦勝記念日(Victory in Europe Day, V-E Day)」となる。

第二次世界大戦の“終戦”は、状況もタイミングもその捉え方も国によって様々だ。しかし、戦勝国だろうと敗戦国だろうと、犠牲者の鎮魂を祈るとともに、平和の尊さを再認識し、同じ過ちを繰り返さぬよう改めて戦争を見つめ直す機会にしなければならないことに変わりはない。

戦艦「ミズーリ」で降伏文書に調印する外務大臣・重光葵。