日本陸軍にとって最適の兵器だったかもしれない【4式20cm噴進砲】

日本陸軍の火砲~太平洋戦争を戦った「戦場の神」たち~【第36回】

かつてソ連のスターリンは、軍司令官たちを前にして「現代戦における大砲の威力は神にも等しい」と語ったと伝えられる。この言葉はソ連軍のみならず、世界の軍隊にも通用する「たとえ」といえよう。そこで、南方の島々やビルマの密林、中国の平原などでその「威光」を発揮して将兵に頼られた、日本陸軍の火砲に目を向けてみたい。

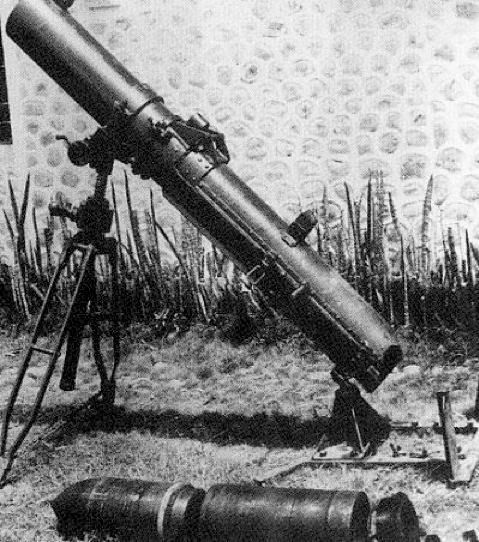

4式20cm噴進砲。発射管(砲身)の手前に置かれているのが、本砲から発射されるロケット弾。

発射薬の力によって砲身から撃ち出される砲弾は、口径や威力の増大を追求すると「発射装置」である砲もまた大きく、重くなるのが当然であった。

ところが、いわば砲弾の後端に推進薬が内蔵されており、弾体を推進薬の噴射方向でスピンさせるか、尾翼を用いて安定した弾道を維持するようにしたロケット弾が登場したことで、「大砲事情」は大きく変わった。大威力の大口径砲弾を撃ち出すための、とにかく重い大砲に代えて、筒状で軽量な「発射管(砲身)」があれば、大威力のロケット弾を発射できるのだ。

とはいえ、ロケット弾にも大きな弱点があった。推進薬の内蔵量の限界で、大砲から撃ち出される砲弾に比べて射程距離がきわめて短いのだ。また、間接砲撃であっても、単発での命中精度は大砲にかなうものではなかった。

だが、重たくかさばる発射装置である大砲ではなく軽い発射管を運び、その代わりに、重いがさほど大きくないロケット弾を運ぶほうが、人力主体のいわゆる「日本陸軍式の輸送」に向いていそうだ。おまけに実戦では、発射管ではなく現地で製造した木製発射台が主用されたので、運ぶのはロケット弾だけということもあり得た。

また射程距離が短いことも、日本陸軍砲兵の理論や理想としてではなく、現実のビルマや島嶼(とうしょ)部における日本陸軍の戦い方、すなわち敵に肉迫する戦闘を考えたとき、敵に近づいて撃てばよいため、大きな欠点とはならないのではないか。

このような事情が考察されてのことかどうかは不明ながら、日本陸軍は1944年に4式20cm噴進砲(ふんしんほう)を制式化し、部隊への配備を進めた。その結果、特に硫黄島に配備された本砲も含む各種噴進砲や98式臼砲は、アメリカ軍に予想外の大きな被害をもたらしたと伝えられる。

また本土決戦に際しても、4式20cm噴進砲は、その効果を期待された兵器であったという。惜しむらくは制式化が1944年だったことで、もっと早くに部隊配備が進められていれば、日本陸軍にとってきわめて使いやすく効果的な「砲」となったかもしれない。