「出陣する学生たちの思い出に」リーグ戦解散指令の中で、反対を押し切って開催された最後の早慶戦

戦火と野球

■神宮がダメなら早稲田の戸塚球場や慶應の日吉グランドでも構わない

1920年代から1930年代にかけては、中等学校の野球や東京六大学野球など学生野球が大きな潮流を迎えていた。さらに1925年始まったラジオ放送(JOAK、現在のNHK)が全国の野球ファンを熱狂させていた。まさにこのころの話だ。吉本興業の漫才コンビだった横山エンタツ・花菱アチャコが人気のあった東京六大学野球からJOAKで「早慶戦」(1934年6月10日)というサラリーマンの漫才ネタで茶の間を賑わした。それほどの人気だったのだ。

1941年12月、戦争が始まり日本人の生活環境は一変した。全国中等学校優勝野球大会、都市対抗野球大会はすでに前年中止になり、東京六大学野球も1940年から各校総当たりで1回戦のみ、1日で3カードを実施して、わずかひと月で終了していた。さらに1943年4月7日に文部省からリーグ戦解散指令が出て試合続行は不可能となり連盟は解散の憂き目にあった。だが早慶両校野球部は練習だけは続けていた。

大戦が激化するなか大学生にも同年10月21日の学徒出陣の日が迫っていた。出征を前にして、慶大野球部主将阪井盛一(後の慶大監督)が野球部長の平井新を通じて「両校の学生にとって一番の思い出になる壮行会は早慶戦しかない」と小泉信三塾長に強く要請したのが事の始まりだった。春には一度慶大側が早慶戦実施を呼びかけていた色よい回答はなく、ついに秋になってしまっていた。

余談になるが、小泉塾長は長らく塾長を務めることになるが、若いころ体育会(軟式)庭球部の部長を務めるほどスポーツに強い関心を持っていた。その彼は、ロンドン留学中の1913年、ウインブルドンで硬式テニスの隆盛に目を奪われ、即座に塾の庭球部に軟式から硬式に転換することを力説する書簡を送った。この結果、慶大庭球部は硬式に転換(1913年)、小泉は塾長に就任するまで部長の任にあった。その後、デビスカップや各地の世界大会に慶大生やOBのテニス選手が活躍するのもこのコペルニクス的転回が一因だったかもしれない。

また小泉は、塾長退陣後、宮中の覚えめでたく明仁皇太子の教育係として皇太子夫妻の訪米に随員として帯同している。

さて、慶大は、早慶戦実施でまとまっていたが、問題は早大側だった。阪井や平井は早大野球部OBや野球部長などを通じて神宮がダメなら戸塚球場や慶大の日吉グランドでも構わないとして早慶戦の開催を訴えたが田中穂積総長は否定的だった。

すでに早大では、『古事記』や『日本書紀』を巡って不敬罪に問われ津田左右吉(つだそうきち)が大学を去る事件が起きていた。田中総長は、学内での思想問題での混乱で当局に睨まれているため積極的に動かなかった。

結局 早大は大学としては関与せず、野球部の責任で早慶戦を開催することになる。在野の反骨精神を体現してきた早大も、すでに何人も教壇を去っており戦時中の当局の厳しい姿勢に田中総長も直接関与せず、早慶戦開催は暗黙の了解だったということだろうか。

10月16日、早慶戦当日、戸塚球場には多くの両校学生が詰めかけた、慶大の小泉塾長はスタンドの学生席に座り、残念ながら早大の田中総長は欠席するという不釣り合いな形になった。

この時 慶大の3番は主将の阪井、4番は大阪タイガースに入団する別当薫(後に毎日、監督として近鉄・大洋を歴任)、5番は岐阜商出身の大島信雄(中日ドラゴンズ)、早大は、1番に岐阜商業出身の森武雄(岐阜商業監督)、4番は市岡中学出身の笠原和夫(高橋トンボユニオン)、8番は岐阜中学出身の伊藤利夫(阪急ブレーブスから岐阜高校野球部監督)といった面々が名を連ねている。

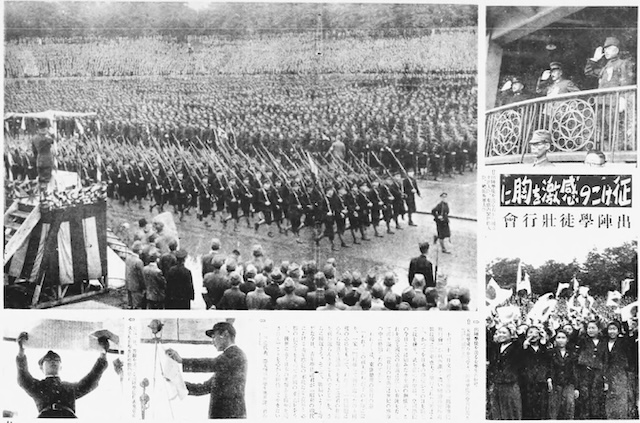

試合は10対1で早大が勝利、試合後、慶大は若き血、早大は都の西北を歌ってエールを交換、まもなく「海ゆかば」の大合唱となり無事、早慶戦は幕を閉じた。そして10月21日神宮外苑では出陣学徒壮行会が行われた。その後、早大側は5人の選手が戦死・戦病死で亡くなっているが慶大選手は無事だったようだ。

戦時中、学業半ばにして戦地に向かう学生が多くいたこと、「最後の早慶戦」を通じて改めて平和と戦争の意義を問いかける早慶戦だったことを記憶に留めたい。

明治神宮外苑競技場で行われた出陣学徒走行会。『写真週報』/国立公文書館蔵