口径を拡大して威力の強化を果たした【99式軽機関銃】

日本軍の小火器~大日本帝国の軍事力の根幹となった「兵士たちの相棒」~【第21回】

かつて一国の軍事力の規模を示す単位として「小銃〇万挺」という言葉が用いられたように、拳銃、小銃、機関銃といった基本的な小火器を国産で賄えるかどうかが、その国が一流国であるか否かの指標でもあった。ゆえに明治維新以降、欧米列強に「追いつけ追い越せ」を目指していた日本は、これら小火器の完全な国産化に力を注いだのだった。

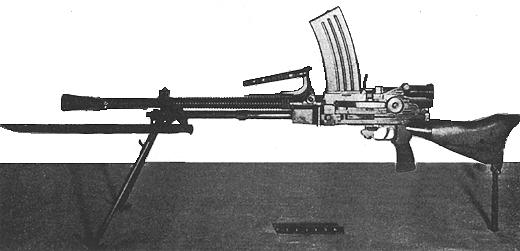

「ゴボウ剣」の愛称で呼ばれた30年式銃剣を装着した99式軽機関銃。なお箱型弾倉の装弾数は30発だった。

1938年6月に制式化された96式軽機関銃は、当初は減装38式実包を使用したが、後の改修で38式小銃と同じ普通の38式実包で作動するようになった。その結果、小銃と軽機関銃の使用弾薬の互換が成立した。

しかし日本陸軍は、口径6.5mmの38式実包の対人威力はよしとしても、対軍馬、対装甲、対空の点で威力不足を認識していた。

実はこの点について、イギリス陸軍も同様の考えを持っていた。同軍では、歩兵火器の「三種の神器」であるエンフィールド小銃、ブレン軽機関銃、ヴィッカース中型機関銃は、いずれも.303ブリティッシュ弾を使用するよう統一ができていた。だが日本軍と同じく、やや旧式な.303ブリティッシュ弾の対軍馬、対装甲、対空威力が弱い点を補うため、ドイツ軍制式の7.92mmモーゼル弾とそれを使用するチェコスロヴァキア製のZB53機関銃を、第二次大戦が始まった1939年からライセンス生産した。

しかし日本軍と異なったのは、海外領土を多数保有するイギリス軍は兵站への理解が深かったことだ。そのため、第二次大戦時には威力が弱いと認識されていた.303ブリティッシュ弾を、問題点をしのんで主力弾薬のままとし、より強力な7.92mmモーゼル弾を使用するZB53のライセンス生産型であるBESA機関銃は、補給系統が限定できる機甲科の車載機関銃として多用したのだった。

ゆえに日本陸軍も、小銃、軽機関銃、中型機関銃までは38式実包で統一し、重機関銃や車載機関銃に新しい7.7mm実包を使用するという方針をとっていれば、戦時の兵站への負担がかなり軽減されたのではないかと思われる。だが日本陸軍の当時のドクトリンは、敵機に対しては小銃、軽機関銃、重機関銃とすべての歩兵火器を用いて迎撃せよというもので、ゆえに全軍の弾薬の口径を6.5mmから7.7mmに拡大するという発想があったので、イギリス軍のような考え方はできなかったのかも知れない。

結局、日本陸軍は主力弾薬の変更を強行し、96式軽機関銃に小改修を加えて口径を6.5mmから7.7mmにアップした99式軽機関銃を、1939年に制式化した。使用する弾薬は99式普通実包だったが、同実包もまた日本陸軍内の7.7mm実包の混乱に巻き込まれてしまった。

なお、99式軽機関銃の総生産数は55000挺以下とされ、96式軽機関銃同様に使い勝手のよい軽機関銃だった。ゆえに基幹弾薬の混乱がなく6.5mmなり7.7mmに集約できていれば、「38式小銃+96式軽機関銃」または「99式小銃+99式軽機関銃」という、良好な小銃と軽機関銃の組み合わせにより、歩兵分隊を装備できたのではないかと思われる。

しかし、戦時における基幹弾薬と基幹銃器の更新はどんな大国にとっても難事であり、それを途中で中止しなかった日本陸軍は、理想に走りすぎてしまったといえよう。