苛酷な戦場環境で生じた問題点は解決ならなかった【3年式機関銃】

日本軍の小火器~大日本帝国の軍事力の根幹となった「兵士たちの相棒」~【第16回】

かつて一国の軍事力の規模を示す単位として「小銃〇万挺」という言葉が用いられたように、拳銃、小銃、機関銃といった基本的な小火器を国産で賄えるかどうかが、その国が一流国であるか否かの指標でもあった。ゆえに明治維新以降、欧米列強に「追いつけ追い越せ」を目指していた日本は、これら小火器の完全な国産化に力を注いだのだった。

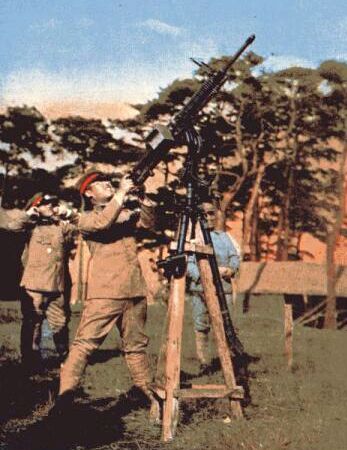

急造の仮設対空銃架に載せられて対空射撃に用いられる3年式機関銃。

日本陸軍が初めて装備した機関銃は、30年式実包用に改修したフランスのホチキスMle1897で、1902年に保式機関砲として制式化したうえ、ライセンス生産権も取得した。そして同銃は日露戦争で実戦に投入され、長所と短所が表面化したため、短所を改善した38式機関銃が1905年に制式化されている。

38式機関銃は第一次世界大戦で使用され、実戦での教訓を踏まえてさらなる改良が求められた。この要求に対して、わが国銃器設計界の鬼才と謳われた南部麒次郎(なんぶきじろう)が中心となり、同銃をベースにして改設計が加えられた。

具体的には、38式機関銃では時に起きていた薬莢(やっきょう)の断裂や雷管の脱落を防ぐため、ボルトに改良が加えられて、銃身の交換もおこないやすくされた。給弾にはホチキスMle1897以来の保弾板方式が継承されたが、給弾口にガイドローラーが取り付けられ、装弾がスムーズにおこなわれるようになっただけでなく、未使用時に折畳めば給弾口カバーの役割をはたした。さらに排莢口にも開閉式のカバーが加えられ、未使用時、機関部内に砂塵泥土が侵入するのを極力防ぐべく工夫された。

38式機関銃には射撃直前の弾薬に油を塗る注油器が取り付けられていたが、貯油量を増やしたうえ、弾薬だけでなく機関部にも注油できるようにされて新しい機関銃にも備えられた。

しかし機関銃の設計上、装填や排莢、作動をスムーズにおこなうため弾薬や機関部に油を塗るというギミックは、連射式銃器本体の設計の不備で生じている「難ありの作動性」を、「油による滑りの良さ」でいくぶんか改善しようという悪手である。なぜなら、設計自体がよいため、油など塗らなくても確実に作動する連射式銃器も多数存在するからだ。

油は滑りを良くする一方で、多めの油にまみれた機関部や弾薬には、特に野戦では砂塵が付着しやすく、それが作動不良の原因となる。ゆえに注油機能を廃せなかったことで、新しい機関銃は、苛酷な環境で用いられる軍用銃としては「上出来」とは言い難い。

とはいえ、この新しい機関銃は1914年に3年式機関銃として制式化。第一次世界大戦にこそ間に合わなかったが、以降の92式機関銃とその後継の1式機関銃のどちらもが、基本的には本銃の設計を踏襲している。だがやはり注油器に象徴されているごとく、3年式機関銃は決して優れた機関銃とはいえなかった。