戦国時代の家臣はどうすれば出世できたの? どうすれば家臣になれたの?【戦国家臣のQ&A】

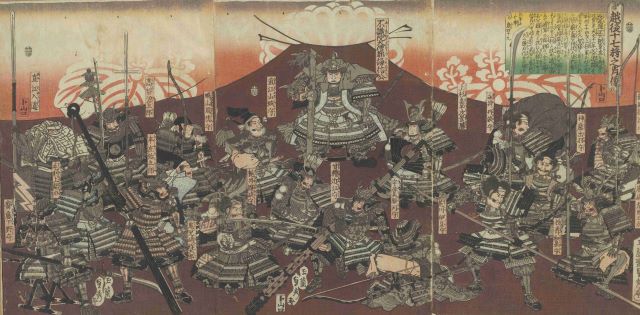

戦国最強家臣団

戦国武将の活躍は華やかだし、日本人のだれもが知っているほど、有名になった武将もいる。しかしながら、その活躍を支えたのは、家臣団である。しかし、その家臣団がどのような仕組みでなりたっており、どのようなシステムで名をあげたのはあまり知られていない。ここでは家臣団にまつわるシンプルな疑問に迫る。

『越後十七将之肖像』(東京都立中央図書館蔵)

Q.家臣にはどうしたらなれたのか?

■武士身分の者が能力に応じて登用された

武士身分の者は一定の年齢になり、主君への御目見得(おめみえ)を果たしたうえで、能力に応じ登用された。武士身分ではない者の場合は、若き日の木下藤吉郎秀吉(きのしたとうきちろうひでよし)のように、小者(こもの)といった城中の雑用係などを経て家臣に取り立てられることもあった。小者の仕事の一つが草履取で、秀吉はこの草履取の時代に織田信長の目にとまり、足軽から足軽組頭となって出世していった話は有名である。なお、戦国時代の初め、兵農(へいのう)未分離の時には、農兵として出陣して大活躍をすればそれが武功として認められ、一人前の家臣に取り立てられるということもあった。

Q.どうすれば出世することができた?

■武功はもちろん、下剋上や人心掌握などの要因も絡まり合っていた

戦いでの槍働き、すなわち武功が主君に認められるのが一番。一番首の功名をあげれば出世は早い。ただ、武功はそれほどでなくても、敵を調略によって味方にしたり、戦略・戦術を主君に進言し、その作戦で戦いに勝った場合も出世は早い。また、寝返りや裏切り、下剋上の時代ということもあって、主君に対する忠誠心が強い者が出世していったという側面もある。忠誠心をいかに示すかが、当時の武士には必要だった。

監修・文/小和田哲男

歴史人2024年6月号「戦国最強家臣団」より

-150x150.png)