聖武天皇の遺品から見る古代の美術 第75回正倉院展の楽しみ方

[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #092

毎年秋になると開催されている正倉院展。そもそも正倉院展とはどんなもので、今年はどんな品を目にすることができるのだろうか? 正倉院の成り立ちと注目の品々を紹介する。

■正倉院展の由来

撮影:柏木宏之

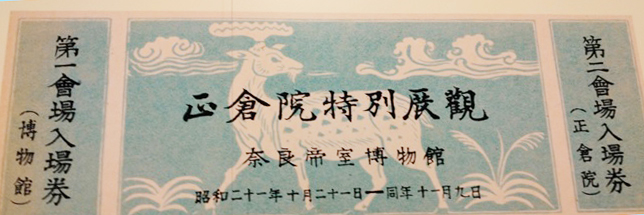

今年も正倉院展の季節がやって来ました。正倉院展と聞くと秋ですね。正倉院展は敗戦の翌年、昭和21年(1946)10月21日に第1回が開催されています。その理由は、未曽有(みぞう)の大戦争で疲弊した国民に、わが国の歴史と尊厳を感じてもらい疲れた心を慰撫(いぶ)しようと企画されたからだそうです。それにしてもよく開催できたものだと驚きます。

今回特別に、正倉院展開催主任の国立奈良博物館三本周作先生にお話を伺えるチャンスがありましたので、見どころなどもお伝えしておきましょう。

正倉院展では「展示」といわずに伝統的に「出陳(しゅっちん)・陳列」といいますので、ニュースで放送すると必ず一件ぐらい「貴重な国宝を陳列するとは何事だ!」という苦情の電話があります。ことばは変わりますので、今では「出陳・陳列」ということばが陳腐でやや品格の無い表現に感じられるのかもしれませんが、もちろん間違いではなく、貴重で唯一無二の聖武天皇御物(しょうむてんのうぎょぶつ)を扱うのですから、むしろ重厚で伝統的なことばが引き継がれているのです。

撮影:柏木宏之

正倉院展で私たちが見ることのできる主な品々は、奈良時代に大仏を建立した聖武天皇の遺品です。聖武天皇崩御から四十九日にあたる天平勝宝八歳(756年)6月21日、この日から5回に分けて光明皇后が天皇遺愛の御物などを東大寺の大仏に奉納し、正倉院に納められたのです。他にも海外から送られてきた貴重な品々や薬、大仏開眼供養で使用した貴重な仏具や東大寺が行ってきた法要具なども収蔵されています。

今回拝見できる宝物から、まず聖武天皇の遺愛品目録『国家珍宝帳(こっかちんぽうちょう)』の筆頭に掲げられた刺し子縫いの袈裟「九条刺納樹皮色袈裟(くじょうしのう じゅひしょくの けさ)」を紹介しましょう。お坊さんが身に着ける袈裟(けさ)です。大仏建立の詔を発し、仏教の平和思想で国を治めようとした聖武天皇の篤い信仰心が伝わる品です。

聖武天皇は唐から招聘(しょうへい)した鑑真和上(がんじんわじょう)から、大仏殿の前に築いた戒壇で最初に受戒した人です。太上天皇として初めて受戒した戒名は「勝満(しょうまん)」といいました。

仏教徒の場合、今では亡くなってからお坊さんに戒名をつけてもらいますが、本来は生前、仏に帰依した時にいただく二文字の法名こそが戒名なのです。その貴重な遺品が今回の見どころ筆頭の袈裟ですね。

面白いのは、「青斑石鼈合子(せいはんせきの べつごうす)」でしょうか。可愛い顔のスッポン形の入れ物で、本物のスッポンかと見間違うほどの精巧なつくりです。不老不死の仙薬を納めていた容器ではないかと考えられているそうで、よく見ると甲羅に裏返しの北斗七星が描かれています。

同じく精巧な彫り物で注目したいのが、「刻彫梧桐金銀絵花形合子(こくちょう ごとうきんぎんえの はながたごうす)」でしょう。想像上の植物「宝相華(ほうそうげ)」の形を掘り出した彫刻の一級品で、鑑真和上に関係する宝物ではないかと考えられている貴重なものなのです。

今回のポスターにも掲載されている四弦琵琶「楓蘇芳染螺鈿槽琵琶(かえで すおうぞめ らでんのそうの びわ)」は音色も聴けます。また正倉院には9面の鏡が収蔵されていますがその中から、「平螺鈿背円鏡(へいらでんはいの えんきょう)」の見事さをご堪能ください。

今年の「第75回 正倉院展」は10月28日(土)~11月13日(月)の17日間で日時予約の開催です。今回の出陳は59件で、開館時間を例年よりも一時間早くして午前8時からとなっています。初出陳の宝物や、昭和以来久々の宝物もありますので、是非本物の宝物をご覧になってみてはいかがでしょうか? 現代にも継承されている奈良時代の工芸技術を味わって美しさや精緻さに感激するのもよし、本物に触れて歴史を感じるのももちろんよし! ですね。

撮影:柏木宏之