自然災害や人災で失われる歴史 伝世して来た貴重な文化財の宿命とは?

[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #087

私たちの遥かなご先祖様たちが営んだ暮らしの証拠品を「歴史的文化財」と呼びます。しかしながら、そういった文化財とは実に脆弱(ぜいじゃく)なものでもあるのです。

■常に損傷・喪失の危険と隣り合わせの文化財

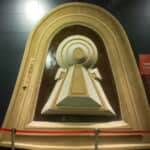

奈良県・カヅマ山古墳の磚積みは、かつての地震で崩落してしまっている。

撮影:柏木宏之

先日の九州豪雨で被害にあわれた皆様にお見舞い申し上げます。また亡くなられた方々のご冥福を祈るとともに、ご遺族の皆様にはお悔やみを申し上げます。

人命以上に尊いものはないことは言うまでもありませんが、この豪雨では貴重な装飾古墳や文化財にも被害があったようです。実はこれまでも、天災によって文化財には損傷や喪失の被害が出ているのです。阪神淡路大震災(1995年)の時には重要な建築物が被害にあいましたし、東日本大震災(2011年)の時には津波によって水没被害にあった文書や美術品が数多くありました。全国の文化財修復専門施設が協力してその修復に努めましたが、ほかにもさまざまな被害で文化財は失われる危機に常に瀕しているともいえるのです。

そういった落雷・地震・土砂崩れや津波などの天災による損傷、虫による虫損(ちゅうそん)や獣害、火災、もしくは自然劣化による損傷や喪失から貴重な文化財を守っているのが学芸員や研究者です。文化財を守る、といいましたが正確に言うと自然な崩壊に向かう劣化を、少しでも先延ばしする作業だといえます。

「物」はなんでもそうですが、完成したその瞬間から劣化がじわじわと始まります。まさに諸行無常(しょぎょうむじょう)ですね。つまり放っておけば必ず崩壊してしまうのが「物」なのです。同じく、研究施設や学芸員が大切に扱う文化財も、緩やかに自然崩壊へと向かう宿命にあるのです。

学芸員の仕事機能には、①調査研究、②収集整理、③保存保管、④展示普及と、大きく分けて4つあると考えられています。この中で「保存」と「展示」は、実は相反する行為なのですが、文化財は国民(世界人類)共有の貴重な財産ですので、大いに活用して人々の学びに寄与しなければなりませんから展示も必要です。

その宿命にあらがう努力をしていても、第2次世界大戦の時に大空襲で焼失してしまった重要な文化財もあります。国宝だった名古屋城天守も空襲で焼失しました。他に奈良の大仏殿も平重衡(たいらのしげひら)の放火や戦国時代の戦火で全焼しています。

世界中で戦争によって喪失した貴重な文化財はどれほどあるでしょうか?

高度経済成長時に急激な宅地開発で、失われた古墳がいくつあるでしょうか?

重要な文化財は自然崩壊、自然災害、人為災害にさらされているのです。

しかしながら、それも文化財の宿命だといえるでしょう。平和な時、生活に余裕がある時にのみ、文化財は延命できるのかもしれません。失ってしまえばそれまでですが、長く伝世できれば、すでに一応の調査が終わって保管されている出土物も、新たな技術が開発されると再調査を行います。その結果、重要な新発見がよくあるのです。

重要な文化財にいたずらをする、盗むなどもってのほかだと思っていただければと思います。

なぜなら、文化財はあなた自身の宝物でもあるのですから。

慶長伏見地震(1596年)によって、墳丘が崩落した今城塚古墳の様子。

撮影:柏木宏之