謎に満ちた古代日本の王権争奪戦を考察! 古代日本列島各地の王の序列とは?

[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #086

縄文人が穏やかに暮らしていた日本列島に弥生人がやってきた。そして各地に小王国を築いて、それらが大王(だいおう/おおきみ)に統合されて古墳時代の国家が造られていく。しかし、大王権を握ったのは日本列島で成り上がっただけの王家だったのだろうか?

■王を頂点とする組織が渡来してきたのではないか

本格的な稲作とともに弥生文化を携えた渡来人(とらいじん)が日本列島にやって来たと考えられています。もちろんそれは一度にやってきたわけではありません。何百年もの間に少しずつ海を渡ってきたのでしょう。

異説はありますが、通説では中国南部に始まった稲作文化が朝鮮半島に伝わり、そして九州に渡来した人々が日本列島に広がって弥生時代が始まったとされています。

日本列島周辺の地図の角度を変えたもの。こうしてみると、日本列島と朝鮮半島、そして大陸との距離感がよくわかる。

ところで、神話に登場する神々の仕事を大雑把に参考にすると、国つ神(くにつかみ)が日本列島に国を創り、そこに天つ神(あまつかみ/天孫族)の使者が何度もやって来てついに武力を誇示して国を譲らせます。多少の抵抗はあったものの、天つ神が日本列島の支配権を獲得するというストーリーです。ただ、国つ神も天つ神と祖は同族であるようにも記されていますし、交流もあったと読み取れます。

そして神武東征(じんむとうせい)の時に、神武一族も饒速日(にぎはやひ)一族も同じ天つ神の子孫だということが判明します。その時の証言に「天つ神には子が非常に多く一族も多いのである」とあります。

『古事記』と『日本書紀』の神話部分を読んだ方はお分かりだと思いますが、国つ神と天つ神は同根であるとしか思えません。神話を人間界の記憶だったと仮定して置き換えると、早い時代に渡来して日本列島に住み着いた人たちがいて、その後、最新の武器や文化を持った新な渡来人が支配者に納まったというストーリーに見えてきます。

さらに想像を膨らませると、人間集団が個々に渡来して集落を営んで、よーいドンで大王権を取り合った、もしくは競争して勝ち残った一族が大王となったのだろうかという疑問が私にはわき上がります。

渡来する前の故地(こち)での位付け(くらいづけ)が最初からあったのではないかと思えてきます。

「倭国大乱(わこくたいらん)」と聞くと、対等の集団が大いに争ったと思えますが、各地から渡来してきた開拓集団の中には、故地ですでに大きな力と秩序を持っていた集団があったのではなかったでしょうか? すでに確立していた王族と臣従する集団が組織的に渡来してきた、つまり圧倒的な組織力をもったグループもいくつかあったのではなかったでしょうか?

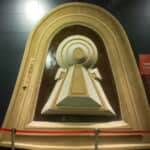

吉野ヶ里遺跡にて復元されている主祭殿の2階。政治の場として、王やリーダーたち、さらに周辺のムラの長が集まっている様子がわかる。

(撮影:柏木宏之)

大和王権が各地を取り込む時に「言向和平(ことむけやわ)」することを第一の手段としていたという記述があります。もちろん武力を背景にしていますし、武力を以て制圧する話もありますが、各地に前方後円墳という特異な墳墓を同盟の証として造営させ、銅鏡を下賜(かし)して地方王に支配権を保証するという次の古墳時代の価値観は、大和の大王に故地とつながる大きな権威と卓越した技術力があったとしか考えられません。そしてそれは、渡来以前の故地で確立されている権威ではなかったかと思うのです。このように、根拠は薄くとも豊かな妄想で楽しむのも、実に安上がりな歴史遊びの魅力だと思いますよ!