【名バイプレイヤーな偉人図鑑】どうして家康は〝たりない〟徳川秀忠を後継者に推したのか?

名バイプレイヤーな偉人図鑑

主役が引き立つのは脇役の存在があってこそ!あまり知られていないけど〝すごい〟偉人は歴史上たくさん存在しています。そんな〝名脇役〟な偉人たちにフォーカスを当てた新企画『名バイプレイヤーな偉人図鑑』。今回は、NHK大河ドラマ「どうする家康」に今後登場する偉人たちの中から徳川秀忠がどんな偉人だったのかを紹介します。

今回の名バイプレイヤーな偉人は・・・

徳川秀忠

国立国会図書館蔵

■どうして秀忠ってあまり知られていないの?

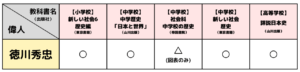

―徳川家康の後を継いで、江戸幕府二代将軍となった徳川秀忠。そんな〝すごい〟偉人であるにも関わらず秀忠がどのような偉人かと聞かれるとイメージがわかないし、好きな偉人に選ばれることも少ないのはどうしてだろう?

※当社調べ

小・中・高等学校の日本史の教科書を読み比べてみるとその答えのヒントが見えてきました。用いる教科書によっては大きく取り扱いをされていないことから、徳川秀忠がどのような功績を遺した偉人なのかをよく知らなくても当然といえます。

しかし、「歴史好き」を名乗る、今後の大河ドラマを楽しむためにも、秀忠のことを知っておくことは必要不可欠!そこで、徳川秀忠がどのような偉人だったのかを一緒におさらいしていきましょう。

■世代交代によって平和な時代が幕を明ける!

秀忠の出生地・浜松城

徳川秀忠は、天正7年(1579)、遠江国(静岡県西部)の浜松城で生まれました。家康の三男にあたり、上には長兄の信康、次兄の秀康がいます。

長兄の信康は秀忠より20歳も年長で、秀忠が生まれた同じ年、武田勝頼に内通したとの理由で父の家康から自害を命じられてしまいました。このころ、父の家康と甲斐国(山梨県)の武田勝頼は激しく対立していましたから、武田氏への内通は、父への謀反にほかなりません。従来は織田信長の命令であったとされてきましたが、実際には、家康自身が判断したうえで、信康に自害を命じたもののようです。

次兄の秀康は、秀忠より5歳年長です。長男の信康の死後、この秀康が父・家康の後継者になるという可能性もありました。しかし、天正10年(1582)に武田勝頼を滅ぼした織田信長が、そのわずか3か月後に本能寺の変で亡くなると、信長と同盟を結んでいた父・家康が、信長の家臣だった豊臣秀吉と対立するようになります。その結果、天正12年(1584)には、尾張国(愛知県)で小牧・長久手の戦いがおこり、家康が屈服する形で秀吉と和睦します。このとき、家康は次兄・秀康を秀吉の養子としましたが、これは、実質的な人質でした。その後、天正18年(1590)に相模国(神奈川県)を本拠として関東地方を支配していた北条氏が滅亡し、家康がその旧領である関東に移ると、次兄・秀康は、下総国(千葉県・茨城県の一部)の結城晴朝の養子になりました。

結局、この時点で家康の側にいる三男の秀忠が、後継者として期待されるようになっていきます。父・家康も、秀忠を後継の第一候補としてみていたのでしょう。

関ヶ原古戦場

慶長3年(1598)に秀吉が亡くなると、豊臣政権のなかで権力争いがおこり、慶長5年(1600)、家康が会津の上杉景勝を追討するために関東地方から東北地方に向かうと、近畿地方では秀吉の家臣だった石田三成が挙兵しました。下野国(栃木県)の小山で三成の挙兵を知った家康は東海道から近畿地方に戻ることを決め、秀忠は一軍を率いて中山道から近畿地方に戻ることを命じられました。しかも、徳川軍の主力は、秀忠が率いており、父からも期待されていた様子がうかがわれます。

しかし、その途中、信濃国(長野県)の上田城を攻めた際、城主の真田昌幸に翻弄され、攻略に手間取ってしまいます。結局、上田城の攻略を断念した秀忠は、急いで先に進みますが、9月15日に美濃国(岐阜県)の関ヶ原で行われた石田三成との決戦に間に合いませんでした。そのため、家康から激怒されたと伝わっています。

このような上田城攻略に失敗したうえ、「天下分け目」の関ヶ原の戦いに遅参したということで、秀忠の武将としての評価は現代においても高くありません。それは、当時からも、そのような認識があったもののようです。

というのも、このあと家康が後継者を決めるにあたり、家臣に意見を聞いたということが、徳川家の正史である『徳川実紀』に書かれています。これによると、本多正信が兄の秀康を、大久保忠隣が秀忠を、井伊直政が弟の忠吉を推していたといいます。秀忠の弟・忠吉は、井伊直政の娘婿になっていましたから、直政が忠吉を推薦したのは、当然のことといえるかもしれません。

兄の秀康は武将としての器量を高く評価されており、関ヶ原の戦いでも下野国の宇都宮城を守り、上杉景勝を牽制していました。それに比べ、秀忠が評価を下げてしまっていたことは否めません。

しかし、父の家康は、秀忠の事情もよく理解していました。関ヶ原の戦いに遅参したのは、家康とうまく連携がとれていなかったことが原因だったからです。最初から上田城を攻めないという戦略であったら、遅参することもなかったでしょう。もしかしたら、家康自身、責任を感じていたのかもしれません。

家臣の意見を聞いた家康は、最終的に自分の判断で秀忠を後継者に決めました。そして、慶長8年(1603)に念願の征夷大将軍、すなわち将軍になった家康は、なんと2年後には、将軍職を秀忠に譲っているのです。これは、秀忠の権力が盤石になるまで、自分が補佐をするという親心だったのでしょう。

武家諸法度 ©国立国会図書館蔵

確かに、秀忠には軍事的な器量は不足している部分があったのかもしれません。しかし、元和元年(1615)の大坂の陣で豊臣家が滅亡すると、武家諸法度や禁中並公家諸法度といった法令を出していきます。つまり、軍事ではなく、法律に基づく国造りをすることを明らかにしたのです。

この時代を、元和偃武といいます。「偃武」とは、武器を伏せること、すなわち平和を意味しています。現代に生きる私たちからすれば、このあと、平和な世の中が続くことを当たり前のように考えがちです。しかし、秀忠が将軍であったときの大名統制がうまくいったからこそ、戦争にならなかったという事実を、もう少し評価してもよいかと思います。

2代将軍となった秀忠の治世下で日本は泰平の世を迎え、以後、250余年にわたり、平和な時代が続くこととなりました。