既婚なのに「14歳の少女」に求愛!植物学者・牧野富太郎の「らんまん」じゃない所業

炎上とスキャンダルの歴史

NHKの朝ドラで神木隆之介演じる「槙野万太郎」のモデルとなった植物学者・牧野富太郎(まきの・とみたろう)。「植物こそが愛人」と公言していた彼は、25歳のとき、高知の御曹司であることを匂わせて14歳の少女に求愛。既婚でありながら子どもを産ませるが、その後は放ったらかしにし、音楽活動などに明け暮れていた。もちろん時代が違うため現代の価値観では判断しえない部分もあるのだが、どういった経緯だったかを現代なりの視点でみていこう。

■「小学校中退の学者」を自分のブランドとして認識

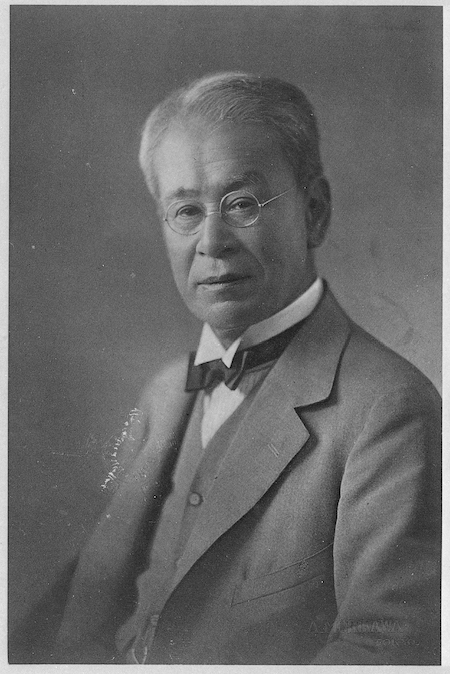

牧野富太郎

NHK朝の連続テレビ小説『らんまん』の主人公のモデルに抜擢され、再注目を浴びている天才植物学者・牧野富太郎。長年、現在の東大で研究生活に勤しんだ彼ですが、本人の回想録によると「私が(大学の)学位を貰ったのは昭和二年(1927年)四月」で、彼が65歳のときでした。それまで、牧野の最終学歴はなんと尋常小学校中退だったのです。

しかも、この時、牧野は「何の奇も何の興趣(きょうしゅ)も消え失せて、平凡化せるわれの学問」という歌を作っています。くれるというから、学位はもらっておいたけど、これまでみたいに「小学校中退の天才植物学者」というブランドが消えたので、自分の学問は平凡になってしまった気がする……こういう意訳ができるでしょうか。なかなかの態度です。

「破天荒な人間であるからこそ、常人には得られないような視点で学問ができる」と口で言うのは容易いですが、太宰治や中原中也といった無頼派の芸術家はいても、無頼派の学者という肩書がもっともふさわしい生き方をしたのは日本では牧野富太郎だけではないでしょうか。

■既婚でありながら、よそで子どもをつくる

困ったエピソードが多い牧野ですが、生前、なぜか炎上した形跡はあまりありません。おそらく彼の周辺には、妻の寿衛(すえ)など優秀な「火消し」がいたのではないか……と推察されるのです。

明治20年(1887年)、東京大学の植物学の研究室に通っていた25歳の牧野は、14歳の少女・寿衛と出会い、熱烈な求愛を開始します。寿衛は飯田橋の駄菓子屋の娘でしたが、没落士族の出身だったので、ねんごろな関係に持ち込むには、彼女の両親の懐柔が必要でした。牧野は自分が高知の資産家の御曹司であると匂わせ、 寿衛との同棲生活を上野の裏町で開始したのです。

しかしその翌年、早くも寿衛は妊娠し、出産しています。牧野は20歳をすぎた頃に、従姉妹の猶(なお)という3歳年下の女性とすでに結婚していたので、寿衛とは結婚できないことが判明しました。

また、牧野の実家の造り酒屋「岸屋」はたしかに裕福な旧家でしたが、その財政を私物化した彼が魔法の財布のように使い倒しており、今や送金すら困難な状況になっていることも明るみに出て、娘の今後を心配した寿衛の母親は、牧野との関係を断ち切るよう迫ります。

■娘が病気になっても遊び呆け…

しかし、寿衛は牧野に惚れ込んでしまっており、彼と別れるくらいなら自分の家族を捨てるという選択をしています。

娘が生まれた後も、牧野は「植物こそが愛人」と公言して憚(はばか)らず、自身は仕立てのよい洋装で野山を土まみれ、泥まみれになって歩き回って植物採集に興じていました。彼にそうした奇行を許していた実家で、最大のスポンサーの「岸屋」が財政破綻したのが、明治21年(1888年)のこと。

当時、牧野は東大の研究室から植物学の専門誌を出そうとしており、理想の雑誌を刷り上げるための印刷機を買う金まで、実家にせびっていたのでした。牧野からいわれるがままに送金し、岸屋を破産させてしまった猶に懇願され、彼は1年ほど高知に戻ることになりました。

しかし何を考えたのか、高級旅館に宿泊し、宿泊代だけで80円(現在の80〜100万円程度)を散財。「高知西洋音楽会」を組織して音楽活動に夢中になってしまっているうちに、東京の長女は病気になり、死んでしまいました。

寿衛から何通も届いたSOSの手紙には一度の返事も書かず、ただ、ただ、自分が楽しいことにだけ夢中の男、牧野……。実物は「らんまん」どころか、修羅の道のどまん中を行くような御仁でした。

画像…牧野植物学全集 第1巻 (日本植物図説集) 牧野富太郎 著 誠文堂 昭和9 出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

-150x150.jpg)