徳川家康と豊臣秀吉が激突した「小牧・長久手の戦い」はどのようにはじまってしまったのか⁉

徳川家康の「真実」

本能寺の変後、徳川家康は武田氏の遺領を刈り取ることに成功し、その領地を拡大した。しかしながら、中央では織田信長の仇を取った羽柴秀吉が大きな力をもつようになり、表面的に潜在的にも武将同士でさまざまな綱引きが行われていた。

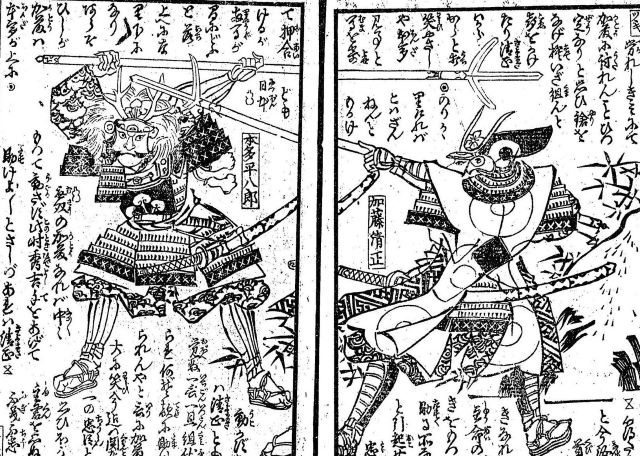

小牧山合戦では家康軍、秀吉軍、それぞれが誇る最強武将である本多忠勝と加藤清正が一騎打ちをしたという伝承が残る。(『太閤記小牧山合戦』国立国会図書館蔵)

■後継者争いを制した秀吉と懐柔策に乗らない徳川家康

天正10年(1582)山崎の戦いで明智光秀を破り、翌年賤ヶ岳(しずがたけ)の戦いで織田家筆頭老臣の柴田勝家を滅ぼし織田信孝(のぶたか/信長三男)を切腹に追い込んだ羽柴秀吉(はしばひでよし)。毛利輝元(もうりてるもと)宛ての書状で「日本の治まり、頼朝以来これにはいかで増すべく候(さうら)はんや」としたためたのは「源頼朝の鎌倉幕府創立以降、自分が最高の統一者だ」という宣言であり、直後に古今未曾有の大坂築城も開始された。

だが、徳川家康は中央の動きに背を向け、新たに獲得した甲斐一国と信濃半国の領国経営に没頭する姿勢を見せている。これに対し表面上は追認する姿勢を打ち出した秀吉だが、その後「関東の争乱については御無事(停戦)を斡旋されたと言って来られていたが、今に至っても実現していないのはどうしたことか」と家康側への圧力を強め始めた。

下総の結城晴朝(ゆうきはるとも)へ「北条と『惣無事/そうぶじ/(私戦停止』)せよ」と指示して関東の親徳川勢力を温存し信濃を窺う越後・上杉景勝(うえすぎかげかつ)を牽制しようという家康の意図を承知の上で、発言権を確保しようした。そして「延引(えんいん)するようであれば、言って来てくれれば相談に乗って必ず手を打つ」と続けた。

秀吉はのちに九州の島津義久(しまづよしひさ)に対し「敵味方共双方弓箭(きゅうせん)を相止(あいと)めるべし」と命じ、関東・陸奥に有名な「惣無事令(そうぶじれい)」を発しているが、家康に対する外交発言はその先駆けとも言えるだろう。秀吉の活発な働きかけにより結城晴朝は親秀吉の佐竹(さたけ)側につき、親家康の北条への敵対を続け、小牧・長久手の戦いのあとで佐竹×北条の沼尻(ぬまじり)合戦に参加する。

関東の〝惣無事〟に介入権を確保しておこうとする秀吉に対し、家康は近い将来に利害が衝突するだろうと予測した。そんな家康であるから、あらかじめ尾張星崎まで出向いて織田信のぶ雄かつ(信長次男。尾張・伊勢国主)と面談し、織田・徳川の関係性を改めて強化。当面、甲斐・信濃の支配強化に集中するものの、毛利輝元との外交チャンネルを維持し、秀吉と対立し始めた信雄について11月に「信雄が上方で切腹したという噂だ」(『家忠日記』)という風説まで流れるほど両者の関係が悪化すると、この状況を注意深く観望した。

■羽柴秀吉との対決を決意する家康は諸勢力と連携して包囲網を形成

天正12年2月、信雄が秀吉と手切れして徳川家に助勢を求める。元々織田家の同盟者だった家康は伊勢長島城へ使者を派遣して信雄の請いを受け入れて秀吉との対戦を決意した。こうして3月、まずは羽柴方の池田恒興(つねおき)勢が犬山城を奪取し、続く羽黒(はぐろ)の戦いで徳川軍が羽柴方の森長可(ながよし)勢を破る。

両軍主力の決戦の刻が近付きつつある一方、家康は四国の長宗我部元親、越中の佐々成政(さっさなりまさ)、丹波牢人衆、美濃の吉村氏吉、河内・紀伊の保田安政(やすだやすまさ)ら(関東の北条氏政とも結んでいたと思われる)と連携して包囲網を形成。秀吉の背後を撹乱(かくらん)させようとしたが、秀吉もさるもので関東の佐竹義重(よししげ)・宇都宮国綱(くにつな)、淡路の仙石秀久(せんごくひでひさ)、中国地方の毛利輝元(もうりてるもと)、越後の上杉景勝(かげかつ)らを使ってさらに大規模な包囲網を作り上げる。

紀伊の根来(ねごろ)・雑賀(さいか)衆、粉河(こかわ)寺僧兵、保田安政らは家康に協力して兵を挙げ、秀吉方の和泉岸和田城を脅かしたものの、城を守る秀吉の将・中村一氏(かずうじ)、地元の豪族・松浦宗清(まつうらむねきよ)らによって撃退された。しかし、これが秀吉の尾張方面への到着を2~3日ほど遅らせることになる。家康は小牧山城の強化改修や周辺の大規模で有機的に接続する土塁造成をおこなう時間的余裕を得たのだった。

監修・文/橋場日明