海上輸送の難しさを知った軍司令官と技術少佐が陸軍独自の潜水艦を構想する

陸軍、海に潜る! 開発への糸口

開戦初頭、破竹の勢いで東南アジア各地を制圧していった日本軍。しかし戦線が広がり過ぎたことで、補給物資の輸送が滞り、ガダルカナル島やニューギニアで手痛い敗戦を味わった。そこで陸軍は、自前の潜水艦を開発・運用することを思いついたのである。

特四式内火艇

南方の孤島に物資を運び入れるために考案された水陸両用装軌車の特四式内火艇。貨物の搭載能力は4トンであり、車体自体に浮力が持たされているので、フロートは不要であった。搭載に余裕があったため後に魚雷を装備。

旧日本軍の頭を悩ませたのは、太平洋に点在する島嶼部(とうしょぶ)への補給であった。これは陸海軍問わず、命題と捉えている。海軍ではその解決策の一つとして、昭和19年(1944)に水陸両用装軌(そうき)車「特四式内火艇(とくよんしきうちびてい/ないかてい)」を制式採用した。これは水上を自力航行したうえ、陸上に上がったら無限軌道で走るものだ。

これまでの大発動艇(大発)を利用していると、波打ち際で陸揚げ作業中に攻撃されるケースが後を絶たなかった。そこで海から上陸度、そのまま陸地の奥まで自走できる艇に着目したわけだ。アメリカの水陸両用トラクターLVTの情報を参考にしたと思われる。

ただ日本独自の用途も加味された。それは潜水艦に搭載して運ぶことと、両舷に45cm魚雷2本を装備したことだ。さらに前部甲板上には九三式十三粍機銃(きゅうさんしきじゅうさんみりきじゅう)を2挺装備。陸上戦闘も視野に入れていた。そのため物資を荷揚げする目的とはかけ離れ、珊瑚礁を乗り越えて礁湖まで侵入し、停泊している敵艦船を魚雷で攻撃しようという作戦も考案された。

それは昭和19年の4月から5月頃に作戦実施が計画され、「竜巻作戦」という名称も与えられた。だがこの時、試作機を「騒音はまさに戦車が吼(ほ)えている感じで、走行性能はヒキガエルの王様だね」と称したのは、作戦実行時の潜水艦長に指名され、実験にも参加していた板倉光馬少佐であった。結局、エンジン音が大きすぎることや、キャタピラがすぐに破損してしまうなど、性能上の欠陥が指摘されたため、作戦は中止となる。海軍はこれとは別に、陸戦用の水陸両用戦車の特二式内火艇を開発。こちらは実戦に投入されている。

海軍が陸上走行と戦闘を念頭に置いた水陸両用車両を開発するのは、他国もやっていたことなので理解できる。だが日本陸軍の場合、輸送船だけでなく潜航艇まで自前で建造してしまったのだ。

陸軍はガダルカナルの戦いが始まり、さらにニューギニアの戦線が拡大していった際、早くも海軍は陸軍の将兵を安全に戦地に送り届け、弾薬や食糧を滞りなく補給する能力はない、と感じとったのである。

陸軍の潜航艇(せんこうてい)建造を最初に陸軍中央に意見具申(いけんぐしん)したのは、南東方面作戦の陸軍側最高責任者、今村均中将(いまむらひとし/のちに大将)である。今村中将はガダルカナル島撤退作戦が終了する直前の昭和18年(1943)2月3日、現地視察に来た参謀次長を通じ、陸軍中央に次のような申し出をしているのである。

「陸軍で駆逐艦や潜水艦をもって、直接補給任務に当たることはできないか」

「この方面の軍政の担当を、陸軍に切り替えてもらいたい」

今村中将は、早い段階から陸軍が指揮する艦艇による補給作戦を、思い描いていたようだ。それは自身の体験によるところも大きいと考えられる。

昭和17年(1942)3月1日未明、蘭印(らんいん/オランダ領インドネシア)攻略部隊を乗せた輸送船団は、ジャワ島のバンタム湾に集結、敵前上陸の準備を進めていた。ちょうどスラバヤ沖海戦で敗退し、オーストラリアに退避しようと航行中の連合軍艦隊が通りかかり、輸送船護衛の日本艦隊との間で海戦となった。バタビア沖海戦である。

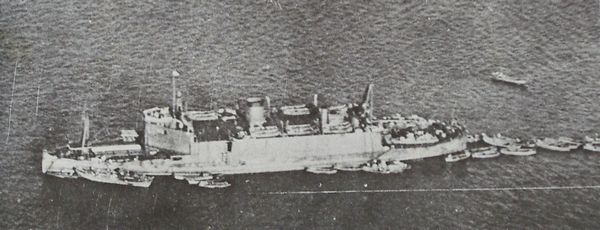

この時、上陸部隊司令官の今村中将をはじめ幕僚たちが乗船していた龍城丸が被雷・大破した。辛うじて脱出した今村中将はその後、3時間にわたり重油の浮かぶ海を漂流している。龍城丸の本来の名は神州丸(しんしゅうまる)という陸軍直属の船で、世界初の「軍事上陸用舟艇母船(しゅうていぼせん)」であった。船内に大発30隻、小発10隻が収容でき、船尾にある門を開けばこれらの舟艇を発進させられた。さらに飛行機も搭載できるという実に独創的な船で、後にアメリカ軍も参考にして上陸作戦用艦艇を製造している。

陸軍が発案し、海軍の協力のもと開発、建造、運用された揚陸艦(上陸用舟艇母艦)の神州丸。ジャワ作戦で被雷後に引き揚げられ、現地で仮修理後に日本で大修理を受けた。それほど大切な船であったが1945年1月3日、台湾沖で撃沈された。

こうした実績を持っていたので、潜航艇の建造に取り組もうと考えられたのかもしれない。しかも当初は海軍の協力を仰がず、独力で完成させようとしていた。この龍城丸には、大本営陸軍部第十課(船舶)に所属していた、塩見文作技術少佐も乗り合わせていた。

塩見は陸軍の潜航艇開発において、重要な役割を演じる人物である。塩見が龍城丸に乗船していた目的は、皮肉なことに「輸送船の対潜水艦問題の研究」のため。彼は今村中将同様、深夜の海に放り出されたのであるが、その時に次の考えが浮かんだ。

−敵の制空権下にある海域において、物資の輸送を行う場合、浮上船舶を使うのは一番不利である。空輸か潜航輸送が有利だ−

帰国後、塩見少佐はこの持論を、あちこちで吹聴している。そしてジャワ島上陸作戦の1年後の昭和18年3月5日、陸軍潜航艇の開発がスタートすることになるのである。

杉山元&今村均

1942年3月、ジャワ島のバタビアに視察に来た杉山元参謀総長(左から2人目・参謀飾緒の人物)と話し合う今村均第16軍司令官(杉山の右隣)。今村将軍によるインドネシアの軍政は、語り継がれるほどの善政であった。