おぞましい幽霊になって愛しい男を殺した娘 小泉八雲が著した「牡丹灯籠」に見る女の執念と人間の愚かさ

日本史あやしい話

牡丹灯籠といえば、幽霊となった女が、愛しの男の目の前に現れて、しばし逢瀬を楽しむというお話である。ただし、最後には男の首を絞めて殺してしまうというのだからおぞましい。小泉八雲の小説や、連続テレビ小説「ばけばけ」にも登場するこの怪談話。単なる怖〜いお話だけと思うなかれ。人間の業ともいうべき愚かさにまで目を向けた、深〜いお話なのであった。いったい、どんなストーリーだったのか、見ていくことにしよう。

■生者と亡霊の奇妙な逢瀬

「カラ〜ンコロン、カラ〜ンコロン」

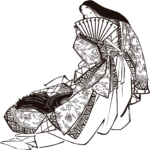

毎夜、丑の刻になると、どこからともなく女の駒下駄の音が近づいてくる。一人は振袖姿の見目麗しい少女で、もう一人はお付きの女性。手には牡丹芍薬の飾りの付いた美しい灯籠を下げていた…と。ここまで読んだところで、早くもピーンときた方もおられるに違いない。そう、ご存知、怪談牡丹灯籠のワンシーンである。

少女とは、旗本・飯島平左衛門の娘で、名はお露。見目麗しい浪人・萩原新三郎に恋したものの、会うこともままならず、恋い焦がれ過ぎて、とうとう亡くなってしまったという幸薄い女性であった。付き添うもう一人の女性・お米も、お露亡き後、悲しみに暮れて、あとを追うように亡くなってしまったとか。冒頭の場面はその後のお話であるから、早い話が、その亡霊、つまり幽霊であった。死してなお、愛しの新三郎会いたさに、生きているかのような姿で男の前に現れたのである。生者と死者の奇妙な逢引、その出会いの合図ともいうべきが、冒頭のような女が奏でる駒下駄の足音だったのである。

■女の執念と人間の愚かさ

このお話は、明治時代の落語家・三遊亭円朝が創作した怪談話で、後に歌舞伎の演目にも取り入れられて人気を博したものであった。同時期に生きた小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・セツも怪談好きであったから、おそらくは寄席などでそれを楽しんだに違いない。八雲が著した『霊の日本にて』「悪因縁」の中にこの牡丹灯籠のお話を盛り込んでいたことが、その証というべきだろうか。連続テレビ小説「ばけばけ」にも、主人公の松野トキが逃げた夫・山根銀次郎との再会の場面で、この「牡丹灯篭」の名がチラリと登場している。ただし、その場面はごくわずか。もう少し詳しく紹介して欲しかったと、残念に思ったものであった。

それにしても、冒頭のフレーズ、何かおかしくないだろうか。下駄を履いているとなれば、足があったことになるからである。幽霊に足? と多くの方が首をひねりそうだが、怪しむには及ばない。江戸時代の絵師・円山応挙が足のない幽霊を描いたことで、それがさも当たり前のように思われただけ。実際には(もちろん、幽霊が実在したとすればの話であるが…)、足が有るか無いか、確認のしようがないのである。

ともあれ、話を元に戻そう。少女が幽霊となって男を慕って会いに来たというだけなら、女の情念の大きさを物語っているかのようで美談とも受け止められそうであるが、実のところ、少女は男に裏切られたとして、これを憎んで死に至らしめようと思っていたから恐ろしい。

そんなことには思いもよらぬ新三郎。目の前の少女が幽霊であることはもちろん、恨みを抱いて化けて出て来たことさえ知らぬまま、しばし逢瀬を楽しんでいたのである。忍び寄る死を前にしての、束の間の幸であった。

この2人の逢瀬を覗き見たのが、新三郎に仕える下男の伴蔵であった。彼の目に映ったのは、見目麗しい少女などではなく、骸骨姿のおぞましいものであった。驚いた伴蔵、すぐに人相見の白翁勇斎に相談したところ、少女が男を死に至らしめようとしていることを知らされたのである。ともあれ、人相見とともに新三郎を救おうと奮闘。その方法が、部屋の各所に死霊除けのお札を貼ることであった。

しかし、その後あろうことか、伴蔵が金に目が眩んで裏切ることになる。亡霊がお札を剥がしてくれるように頼み込むや、100両くれるなら剥がしてやると言ってしまったからであった。こうして、欲に目が眩んだ伴蔵がお札を剥がしたことで、少女の怨霊が新三郎の目の前に。挙句、首を絞められて殺されてしまったのである。恋にまつわる女の執念ばかりか、金に目が眩んで主人を裏切るという人間の業ともいうべき愚かさまで込めた、奥深いお話としてまとめられたものであった。

ただし、騙されたまま殺されてしまった新三郎が不幸だったかどうかは、明言しがたいものがありそうだ。愚かだったとはいえ、彼は死の間際まで、目の前の愛しの娘を幽霊だとは思わず、心底、逢瀬を楽しんでいたのだから。むしろ、幸せだったというべきだろうか。

『新形三十六怪撰』より/国立国会図書館蔵