32歳で散った天才絵師・小田野直武の生涯

蔦重をめぐる人物とキーワード㉟

11月16日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第44回「空飛ぶ源内」では、にわかに浮上した「平賀源内(ひらがげんない)生存説」に蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)がのめり込む様子が描かれた。調べを進めた末に、蔦重は思いがけない企ての中心へとたどり着くのだった。

■亡き平賀源内の影を追う蔦重とてい

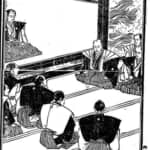

松庵寺(秋田県仙北市)の境内に建つ小田野直武の石碑。小田野は平賀源内から西洋の写実的な画法を教わったことで知られている。角館に戻った翌年に急死。あまりに早すぎる死は、源内の獄死との関連が現在も噂されている。

蔦重とてい(橋本愛)は、死産という悲劇から立ち直れずにいた。ていは食事もろくにとらず、蔦重も気落ちしたままだ。さらに、喜多川歌麿(きたがわうたまろ/染谷将太)が西村屋と組んだことを聞かされ、ふさぎこむばかりの蔦重の姿に蔦屋の手代たちは店の存続を危惧していた。

そんな蔦重の前に、重田七郎貞一(しげたしちろうさだかず/井上芳雄)と名乗る若者が現れる。蔦屋で本を書きたいと願う貞一は、断る蔦重に相良凧(さがらたこ)を袖の下として差し出した。貞一曰く、この凧を作ったのは、獄中死したはずの平賀源内で、彼は密かにかくまわれ、今も生きているという。それを聞いた途端、意気消沈していた蔦重の瞳に生気が宿る。

この「源内生存説」にていも興味を示したことで、周囲の助けも借りながら、二人はようやく気力を取り戻し始める。

蔦重は源内の足取りを追い、蘭学者・杉田玄白(すぎたげんぱく/山中聡)を訪ねると、源内の弟子で『解体新書』の挿絵を描いた小田野直武(おだのなおたけ)が、源内の死の翌年に不審死を遂げた話を耳にする。

蔦重は小田野が源内の逃亡に協力したために殺されたと疑い、秋田にいる朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ/尾美としのり)に文を送る。江戸に戻った喜三二から小田野が源内と関わったために急死したという話を聞いた蔦重は、さらに源内生存説にのめり込んでいった。

さらに蔦重は、源内と縁のあった大田南畝(おおたなんぽ/桐谷健太)を訪ね、源内が描いたと考えられる「西洋婦人図」を預かっていることを知る。絵を見たていは、源内が「絵師になっているのでは」と推測する。

そんなある日、蔦屋の店先に、源内が生前書いた戯作の続きとしか思えない『一人遺傀儡石橋』の草稿が置かれる。挟まれた書きつけに記された日時に寺を訪れた蔦重を待っていたのは、源内ではなかった。松平定信(まつだいらさだのぶ/井上祐貴)、長谷川平蔵(はせがわへいぞう/中村隼人)、三浦庄司(原田泰造)、柴野栗山(しばのりつざん/嶋田久作)、高岳(たかおか/冨永愛)といった、まったく想定外の面々だった。

彼らは、先代将軍の長男・徳川家基(とくがわいえもと)を毒殺した毒入りの手袋の件を蔦重に話す。この毒を仕込んだのは現将軍・家斉(いえなり/城桧吏)の乳母、大崎(映美くらら)だと高岳は目星をつけていた。

彼らは、源内が戯作に描いた黒幕である〝傀儡好きの大名〟を共通の敵とし、復讐のため手を組んだのだと蔦重に告げ、仲間に加わるよう持ちかけるのだった。

- 1

- 2