経済先行、政治後追いで統治が進んだ江戸の蝦夷地

蔦重をめぐる人物とキーワード㉛

9月21日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第36回「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」では、苛烈さを増す松平定信(まつだいらさだのぶ/井上祐貴)の改革の様子が描かれた。筆を折る者や病に倒れる者が現れるなか、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)にも統制の手が伸びるのだった。

■松平定信による出版統制が蔦重におよぶ

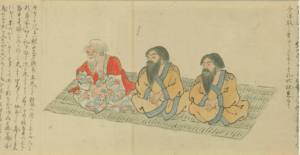

『蝦夷島奇観』(国立国会図書館蔵)に描かれたアイヌ人。北海道や国後、択捉などを踏査した村上島之丞によってまとめられた絵巻物で、住居や地図、伝説などアイヌ人の暮らしぶりが図説されている。間宮林蔵は少年時代に村上の仕事にいたく感銘を受け、地理や測量に興味を持ったといわれている。

1789(寛政元)年、蔦重の発行した黄表紙は依然として売れ続けていた。ところが、なかでも人気だった『鸚鵡返文武二道』、『天下一面鏡梅鉢』、『文武二道万石通』の3冊に突如として、幕府から絶版の処分が下される。幕政を揶揄する裏の思惑が、老中・松平定信に見透かされた結果だった。

出版統制が厳しくなるなか、その煽りを受けて朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ/尾美としのり)が筆を折ることを宣言。病床にあった平秩東作(へづつとうさく/木村了)も死去した。懇意にしていた戯作者が次々と表舞台から去っていくことに、蔦重は胸を痛めた。

そんななか、ひときわ定信の目を引いたのが黄表紙『悦贔屓蝦夷押領』だった。この作品は田沼意次(たぬまおきつぐ)が立てた手柄を定信が横取りするという皮肉が込められたもの。田沼排除を徹底してきた定信にとって、耐え難い屈辱だった。そこで定信は、作者である恋川春町(こいかわはるまち/岡山天音)に詮議(せんぎ)をするべく、呼び出しをかけた。

期せずして1万石の小名である主君・小島松平家の命運を背負うこととなった春町は、病を装うなどして呼び出しの命に応じるのを先延ばしにしていた。しかし、偽装工作を見抜いた定信にさらに追い詰められることとなり、進退窮まった春町は腹を切って、追及から逃れる道を選んだ。

思いがけない結末を迎えた上、蔦重の挑発的な伝言を受け取った定信は、人知れず慟哭(どうこく)するのだった。

- 1

- 2