幕末の大衆運動の伏線となった「天明の米騒動」

蔦重をめぐる人物とキーワード㉖

7月13日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第27回「願わくば花の下にて春死なん」では、高騰する米価に苦しめられる江戸の人々の様子が描かれた。蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)は、日本橋の商人たちと知恵を出し合い、幕府に献策するのだった。

■天候不順に買い占めで米不足が加速する

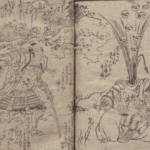

『荒歳流民救恤図』(国立国会図書館蔵)に描かれた、天明の飢饉の際に行なわれた救済活動の様子。天明の米騒動は、田沼意次が全国に商品作物を推奨したことにより菜種や紅花作りが盛んとなり、稲作面積が減少していたことも要因のひとつだったという。

1784(天明4)年、米価の高騰は江戸の民を苦しめ、田沼意次(たぬまおきつぐ/渡辺謙)の政策は裏目に出て事態を収めることができずにいた。一向に米の値が下がらないのは、田沼家が私腹を肥やしているからだと噂されるなか、市中に流民があふれる。この状況を憂いた蔦重は、日本橋の商人たちと「公儀が米を買い上げ、仕入れ値で民に売る」という策を練り、田沼意知(おきとも/宮沢氷魚)に献上する。

意知はこれを「民を救う政(まつりごと)」として受け入れ、評定の場で必死に説得。大坂で召し上げた米を公儀が買い上げ、市中に安く流すことを決議させる。

公務に奔走する一方、意知は恋仲の花魁・誰袖(たがそで/福原遥)との約束も果たそうとしていた。意知は、友人の名で誰袖を身請けする手筈を整える。ついに自由の身となることになった誰袖は、意知との再会を夢見て吉原を去る。

その頃、江戸城番士・佐野政言(さのまさこと/矢本悠馬)は絶望の淵にいた。かつて立身出世を願って意次にすり寄るも、家宝の系図を捨てられ忘れられた。意知の計らいで参加した将軍の狩りでは、手柄を握りつぶされたと謎の武士に吹き込まれる。

さらに、意次に贈った桜が「田沼の桜」として持て囃されていると知り、屈辱に震える。父が狂乱し、佐野家の桜に刀で斬りかかる姿と、仲睦まじい田沼親子の姿が重なり、政言の悲しみは殺意へと変わった。

誰袖が幸せな夜を信じて待つそのとき、政言は父の錆びた刀を丁寧に磨き上げ、江戸城に向かった。そして、その刀を手に、意知に斬りかかったのだった。

- 1

- 2