公儀を怖れず平賀源内の遺体を引き取った平秩東作

蔦重をめぐる人物とキーワード㉔

6月22日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第24回「げにつれなきは日本橋」では、日本橋に進出しようという蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)の奮闘が描かれた。一方、吉原の女郎屋を巻き込んだ、抜荷(ぬけに)をめぐる松前藩の動きがいよいよ本格化しようとしていた。

■日本橋進出をめぐる攻防が続く

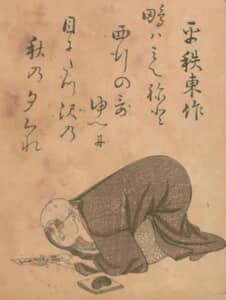

『古今狂歌袋』に描かれた平秩東作(国立国会図書館蔵)。文芸だけでなく、突然、炭の新製法を学びに伊豆天城山に出かけたりするほど実業の道にも深くのめり込んだ。晩年は「寛政の改革」で咎めを受けるなど不遇の日々を送った。

蔦重の日本橋出店のため、吉原の親父たちは茶問屋・亀屋の名義を借りて丸屋を買い取る策を講じた。しかし、地本問屋の鶴屋(風間俊介)らに思惑を悟られ、交渉は決裂。町の人々は蔦屋への警戒をよりいっそう強め、丸屋の女将・てい(橋本愛)は蔦屋には店を売らないことを改めて公言する。

一方、田沼意知(たぬまおきとも/宮沢氷魚)らは松前家の抜け荷を狙い、平秩東作(へづつとうさく/木村了)を通じて松前廣年(まつまえひろとし/ひょうろく)に琥珀(こはく)の直取引を持ちかけていた。東作は大文字屋で廣年にオロシャとの交渉方法を教え、その様子を意知と土山宗次郎(つちやまそうじろう/栁俊太郎)が見守る。後日、田沼意次(おきつぐ/渡辺謙)と三浦庄司(みうらしょうじ/原田泰造)は松前家を訪れ、廣年が吉原で散財していることを藩主・松前道廣(みちひろ/えなりかずき)に告げ口した。問い詰められた廣年は、女郎にそそのかされたのだと弁明する。

蔦重は絵師・北尾重政(きたおしげまさ/橋本淳)から、丸屋の先代(たかお鷹)が娘に漢籍を学ばせていたことを聞いて、ていが通っていたという寺を訪れる。すると、ていが往来物や赤本を子どもたちのために寺へ届けているところに出くわす。ていは「本が子どもに文字や知恵を与え、その子らの一生を豊かにすることが本屋の本懐」と語り、蔦重は耕書堂の理念と同じであると感じる。しかし、ていは夫と共に丸屋を傾けた自分を情けなく思っていた。

翌日、親父たちが丸屋の借金の証文を買い集めて日本橋に乗り込むが、鶴屋も通油町(とおりあぶらちょう)の講からの証文を出し返す。鶴屋は「これは忘八のやり口で日本橋にふさわしくない」と非難。そこで蔦重が「丸屋の暖簾は残す」と宣言し、さらに一緒に本屋を続けることをていに提案する。

ついには「俺と一緒になってはどうか」と求婚。ていは「どれほど落ちぶれようと、吉原者と一緒になるなどありえません」ときっぱり断った。しかし、蔦重の「丸屋の暖簾は残す」という言葉に心が揺れ動く。

夏を迎える頃、丸屋を買い取った柏原屋の主(川畑泰史)が耕書堂を訪れた。柏原屋は「あの店を買いませんか」と蔦重に提案するのだった。

- 1

- 2