寛政の改革を多才な活躍で乗り越えた山東京伝

蔦重をめぐる人物とキーワード㉑

6月1日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第21回「蝦夷桜上野屁音(えぞのさくらうえののへおと)」では、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)が歌麿(うたまろ/染谷将太)の売り出しに注力していく様子が描かれた。一方、江戸城では田沼意次(たぬまおきつぐ/渡辺謙)が幕府の財政を健全化する策として、蝦夷(えぞ)地に目を向けるのだった。

■蔦重による歌麿の売り出しが始まる

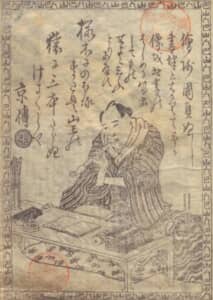

『長髦姿蛇柳』に描かれた山東京伝(国立国会図書館蔵)。黄表紙や洒落本など、さまざまな分野の著作があるが、晩年は考証随筆を主とした。弟の山東京山も考証随筆の分野で活躍している。

田沼家の用人・三浦庄司(原田泰造)は、蝦夷地を幕府の直轄地としてはどうか、と田沼意次と意知(おきとも/宮沢氷魚)に進言した。仙台藩の江戸詰藩医・工藤平助(おかやまはじめ)の情報によると、ロシアが日本との交易を望んでおり、蝦夷地には金銀銅山が豊富に存在する可能性があるという。意次は乗り気だが、意知は蝦夷地の一部である松前藩領を奪うには、相応の建前が必要と反対。自ら理由を探すので結論を急がぬよう忠告した。

変装した意知は大田南畝(おおたなんぽ/桐谷健太)らと花見に出かけ、その席で元・松前藩勘定奉行の湊源左衛門(みなとげんざえもん/信太昌之)と密談し、蝦夷地情報を探る。ちょうどその頃、意次は松前藩主・松前道廣(まつまえみちひろ/えなりかずき)の悪行を知ったことで、蝦夷地を天領とする提案を将軍・徳川家治(とくがわいえはる/眞島秀和)に行なったのだった。

一方、蔦重は吉原の親父たちから「雛形若葉」の不振を理由に責められていた。南畝の番付で、吉原全体が敵視している鶴屋の青本が一等だったことも原因の一つだ。作者は北尾政演(きたおまさのぶ/古川雄大)で、彼は吉原でよく遊んでいる人物でもある。絵師の北尾重政(しげまさ/橋本淳)が、門人の政演を連れて謝罪に訪れたものの、蔦重は自身の力不足を痛感した。

その後、蔦重は南畝に狂歌集の出版を依頼するが、南畝が同様の依頼を複数の版元から受けていたため、断られてしまう。しかし、南畝らに耕書堂の持ち味は斬新な発想力だと褒められた蔦重は、新たな企画として吉原の錦絵を制作する計画を立てる。

錦絵の絵師として、蔦重は歌麿に白羽の矢を立てる。しかし、売れ行きを重視する今回の錦絵については、やむなく無名の歌麿ではなく、政演を起用するに至った。蔦重は、歌麿を売り出すための戦略を改めて練ることを約束し、歌麿も快く了承した。

そんななか、湊から松前藩主が蝦夷地で不正な取引をしているという情報を得た意知は、証拠となる絵図を探す手段を模索していた。花見の席で意知の狙いを密かに知った花魁の誰袖(福原遥)は、自分の身請けを条件に情報提供を持ちかける。

秋になり、蔦重は歌麿を売り出すための宴会を開く。しかし、その席で、政演の作品を自作の盗作だと疑ってやまない恋川春町(こいかわはるまち/岡山天音)が荒れに荒れ、酔いの勢いに任せて筆を折って出て行ったのだった。

- 1

- 2