近代化の礎を築いた杉田玄白の『解体新書』

蔦重をめぐる人物とキーワード⑯

4月20日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第16回「さらば源内、見立は蓬莱(ほうらい)」では、平賀源内(ひらがげんない/安田顕)が何者かの陰謀によって没落していく様子が描かれた。蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)は源内の窮状に不審な点を覚え、源内と親しい老中・田沼意次(たぬまおきつぐ/渡辺謙)に救済を求めるのだった。

■精神的に追い詰められた平賀源内の最期

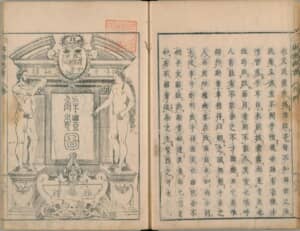

『解体新書』の挿絵(国立国会図書館蔵)。図版を担当した小田野直武は平賀源内より西洋画を教わった画家で、源内とともに西洋画を研究するさなかに『解体新書』に携わることになった。

田沼意次は、徳川家基(いえもと)の手袋を松平武元(まつだいらたけちか/石坂浩二)の屋敷から取り戻そうとするが見つからなかった。武元の死に不審を抱き、自身や将軍に及ぶかもしれない危険を案じながら、意次は事態の成り行きを静観することにした。

江戸城内では、家基に続き、武元の死も意次の陰謀であるとの噂が広まっていた。意次は平賀源内を呼び出し、家基の死の調査の打ち切りを宣告。不可解で中途半端な切り上げに、源内は声を荒らげて憤慨する。

その頃の源内は、効果が定かでないエレキテルの不評で、世間から「いかさま師」と陰口を叩かれていた。そのせいで、住んでいた長屋からも立ち退きを迫られるようになっており、精神的に追い詰められていた。

そんなある日、大工の久五郎(齊藤友暁)の紹介で「不吉の家」と呼ばれるいわくつきの屋敷に引っ越した源内を、蔦重が訪ねる。目的は、新作の執筆の依頼だった。源内のいつにもまして上機嫌な様子が、蔦重の印象に強く残った。

ある朝、源内が目を覚ますと、手には血のついた刀が握られ、隣には久五郎が血を流して死んでいた。前夜、意次からの依頼だという普請の仕事を持ってきた丈右衛門(矢野聖人)と久五郎が酒を飲みにやってきたものの、下戸の源内は飲めない。その代わりに久五郎に勧められた煙草を吸い、源内は意識を失っていた。

牢に入れられた源内を案じ、意次が面会にやってきたが、普請を依頼した覚えはないと二人の会話は食い違う。源内は現実と幻覚の区別がつかなくなり、混乱のあまりに涙を流した。

そんななか、蔦重は須原屋市兵衛(すはらやいちべえ/里見浩太朗)や杉田玄白(すぎたげんぱく/山中聡)らとともに、源内救済を嘆願しに意次の屋敷を訪ねるが、そこへ源内が獄死したとの知らせが飛び込んできた。

その後、須原屋と蔦重は墓地で源内を偲び、須原屋は今後も源内の著作を出版し続けること、蔦重は源内から贈られた「耕書堂」の名を後世に伝えることを涙ながらに誓い合うのだった。

- 1

- 2