そもそも剣術流派とは何か? 江戸時代に剣術人口が急増した背景には「スポーツビジネス」としての“成功”があった

目からウロコの剣豪・剣術伝説

■剣術の流派は江戸時代に急増

ある時代小説を原作としたテレビの時代劇に、次のような場面があった。

主人公の武士がひとりで夜道を歩いていると、刺客の武士が前途に立ちふさがった。

「お命ちょうだいつかまつる」

「ご流儀をうけたまわろうか。拙者、○○流」

「拙者、××流。いざ」

「いざ」

ふたりは、おもむろに腰の刀を抜く――

筆者が刺客なら、物陰に隠れていて、いきなり背後から斬りつけるけどなぁ……。

それはともかく。

時代小説の中の武士は、後ろから斬りつけるなどの卑怯な真似はしない。たとえ暗殺でも正々堂々と斬り結ぶ、というわけだ。

じつにかっこいい場面と言おうか。

ところで、「ご流儀」、つまり○○流や××流は剣術の流派名である。

剣術の流派の中でもっとも早く成立したのは、南北朝時代の天真正伝新当流(てんしんしょうでんしんとうりゅう)、愛洲陰流(あいすかげりゅう)、中条流(ちゅうじょうりゅう)などといわれている。

だが、その始まりは、流祖が天狗に啓示を受けたなどの神秘的な伝説にいろどられており、あいまいである。つまり、きちんとした史料的な裏付けはない。

ともあれ、当初はわずか数流だったであろう剣術流派は、江戸時代になると飛躍的に増加した。

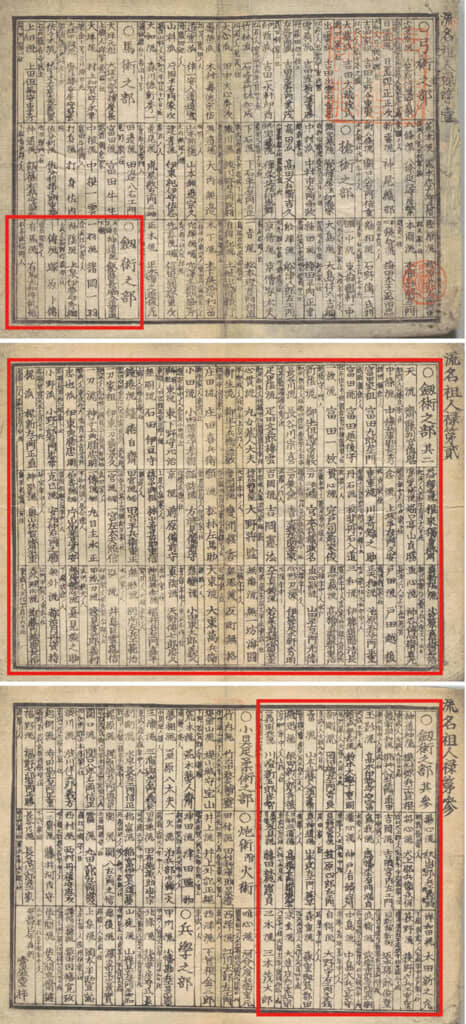

【図1】『江戸自慢』(嘉永・安政頃)、国立国会図書館蔵

【図1】は、嘉永~安政期の流派名と流祖名を記したものだが、全部で75流ある。しかし、これは、あくまで有名どころであり、無名のものまで入れると、江戸時代末期には700流派を越えた。

となると、そもそも流派とはいったい何なのか、という疑問が生じる。

野球の打撃で考えると、わかりやすいかもしれない。

たとえば、アメリカ大リーグで活躍した松井秀喜選手とイチロー選手がそれぞれ松井流、イチロー流を唱えるようなものではなかろうか。

一流選手がみな自流を唱え出したら、打撃流派の数はまたたくまに増える。無名選手までもが唱えれば、700流派は軽く超えるであろう。

もちろん、松井とイチローの打撃にはそれぞれ特徴がある。しかし、ホームランバッター松井もヒットを打ったし、安打製造機のイチローもホームランを打った。両者に個性の差があるといっても、野球というルールの中での打撃術であり、根本は変わらない。

そもそも閉鎖的な流派を唱え、師弟の関係を結んだ者以外に打撃の極意は秘密にするなど、滑稽そのものであろう。

剣術もまったく同じではなかろうか。

■竹刀と防具の実用化で実戦形式の稽古も

戦いに武器が使用されるようになると、必然的にその使い方の技術も発達する。いざというときに備えて日ごろ練習するのはもちろん、熟練者が若者に教授することもあったろう。

ただし、真剣で練習はできないので、もっぱら木刀を使用した。しかし、木刀でも手元が狂うと相手は大怪我をしかねない。

そのため、うかつに試合形式の稽古はできないので、もっぱら形を学んでいたと思われる。当然、単調な稽古だった。

その後、安全な稽古を実現するため、たとえば割竹を皮袋に詰めた袋竹刀や、頭部を守る頭巾など、様々な工夫がなされた。

試行錯誤を経て、江戸時代中期に竹刀と防具が実用化された。

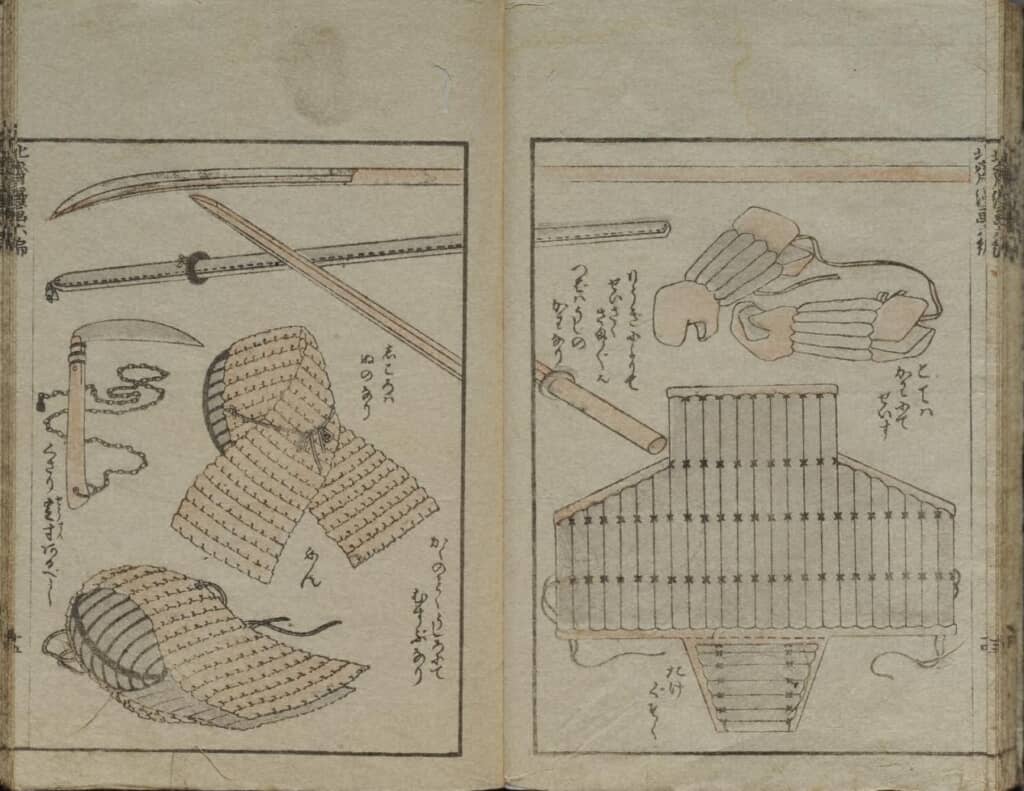

【図2】『北斎漫画』(葛飾北斎)、足立区立郷土博物館蔵

【図2】を見ると、現代の剣道の竹刀や防具とほぼ同じなのがわかろう。

怪我の心配がなくなったことから、気軽に試合形式の稽古ができるようになった。

そして、一気に剣術ブームが到来した。

各地に町道場ができ、武士のみならず、庶民(町人農民)までもが熱心に稽古に通うようになった。

文化年間(1804〜1818)以降、幕府は武士以外の身分の者が武芸の稽古をすることを禁じるお触れをしばしば出している。

禁令が一度だけでなく、何度も出ていることは、とりもなおさず庶民が剣術道場に通うのが止まなかったことを示していよう。

当時、娯楽が少なかった。

とくに、スポーツという娯楽は存在しなかった。しいてあげれば村相撲があったが、体の大きな力自慢の男に限定されている。

庶民にとって、また武士にとっても、防具を身につけ竹刀で撃ち合う剣術は新しい娯楽であり、まさにスポーツだったのだ。

スポーツであれば、身体能力と才能にめぐまれ、熱心に練習する者が上達する。剣術も例外ではない。

武士はあくまで世襲の身分である。武士の家に生まれても、必ずしも剣術の才能があるとはかぎらないし、怠け者もいる。武士であっても、そういう人間は剣術が上達するはずがない。

むしろ、庶民の中から剣術の才能のある者が輩出した。

江戸時代後期、北辰一刀流の玄武館、神道無念流の練兵館、鏡新明智流(きょうしんめいちりゅう)の士学館は江戸の三大道場と言われた。

北辰一刀流の創始者で玄武館館長の千葉周作と、練兵館館長の斎藤弥九郎はともに本来の身分は百姓だった。

柳剛流(りゅうごうりゅう)の創始者の岡田惣右衛門も百姓の出身だった。

有名なのは天然理心流で新選組の近藤勇と土方歳三であろう。ともに本来の身分は百姓だった。

創始者や道場主の身分にかかわりなく剣術の流派が激増したのは、スポーツとしての剣術人口が広がったことが背景にあろう。

つまり、娯楽・スポーツとしての剣術はビジネスになったのである。

現代、料理の技能者(シェフ、板前、パティシエなど)は「自分の店を持つのが夢」という人が少なくない。

同様に、江戸時代の剣術修行をしていた人々も、「自分の流派を興し、道場を持つのが夢」だったのだ。

その結果、江戸時代末期には700以上にまで流派が増えたのではなかろうか。

明治28年(1895)4月、京都に大日本武徳会が創設された。

ここで剣術の形や試合ルールなどが制定され、全国各地の剣術流派は「剣道」として統合された。それまで流派ごとに異なっていた竹刀の長さなども、このときに統一されたのである。

なお、従来の剣術や撃剣に代わって剣道という呼称が採用されたのは、明治15年(1882)以来、柔術の流派を統合して柔道としていた講道館柔道の影響もあったようだ。

剣道も、「柔道に続け」となったのだ。