小泉八雲の短編4つを映画化した『怪談』 「怖いのに美しい」を描いた知られざる傑作とは【昭和の映画史】

■小泉八雲が愛した日本ならではの文化と物語

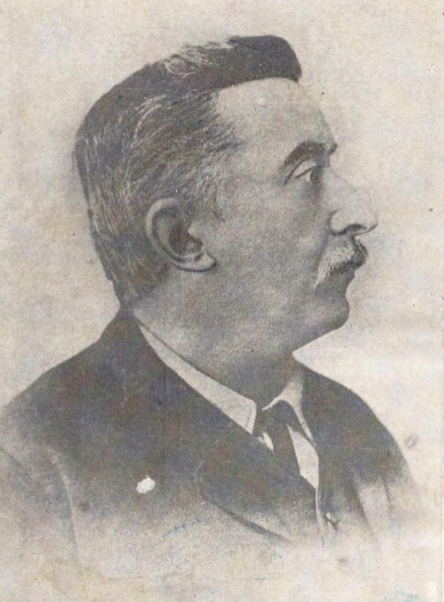

NHKの朝ドラ『ばけばけ』が放送中だ。小泉八雲ことラフカディオ・ハーンと妻・節子をモデルにした物語である。ハーンは日本国籍を取り日本語で美しい文章を書き、古き良き日本文化を心から愛した文人として知られている。

ある意味で日本人以上に日本人的で、『日本の面影』などの素晴らしい著作がある。朝ドラのモデルになるということで、生涯を描いた本も次々に出ている。かつては英語の教科書にも載っていたが、最近の文科省は国語も英語も文学軽視で、実用文や大谷の成功談などが中心だ。ハーンの著作は文庫で気軽に読めるので、お勧めしたい。

ハーンは苦労の多い、漂泊の半生を歩んできた人だった。小泉は現ギリシャ領のレフカダ島で、イギリス人の父とギリシャ人の母との間に生まれた。両親は幼少期に離婚、引き取ってくれた叔母は厳格なカトリック教徒だった。

そのためキリスト教嫌いになり、ケルト神話や土着信仰に惹かれるようになった。16歳の時には事故で左目を失明、翌年には叔母が破産して困窮状態に陥る。生きる術を求めて、19歳の時に移民船でアメリカに渡ったものの、ホームレス状態だった。

それを印刷屋に助けられ、新聞記者の職を得て文才が開花したのである。

やがて『古事記』の英訳版を読み、明治17年(1884年)にニューオリンズで開かれた万国博覧会に行って日本に興味を持ち、来日した。

こうして見ると、ハーンが日本に惹かれた理由が推測できる。一神教を忌避して土着信仰に親近感を抱いたこと、『古事記』を読んだこと、万博で日本文化の片鱗に触れたことなどである。

ハーンには、欧米から見れば文化的な辺境に当たる日本に惹かれる理由がいくつもあった。今でも日本アニメのファンは、欧米の主流文化と距離を置いている人が多い。

ハーンは、アインデンティティを捨てて日本に同化したわけではない。

ハーンの内面には日本と共鳴する何かがあり、それが妻セツとの出会いによって身を結んだのである。

日本人もまたハーンを通して、知らなかった日本、忘れ去られようとしていた日本を確認した。日本人はそれを日本文化として受け取ったのである。結果として、ハーンが描いた世界は近代日本の財産となった。融合によって文化が豊かになった例だ。文化は同化ではなく、融合によって豊かになる。

明治23年(1890年)に来日すると、ハーンは知人の紹介で松江の英語教師となる。そして住み込みで働きに来たセツと「怪談が好き」という共通点から、意気投合して結婚した。このセツが語る様々な民話や伝承が、小泉を通して怪談として結実した。

この映画『怪談』は、ハーンの短編の中から4篇を選んで映画化したものである。監督は、戦時下で過酷な運命にさらされながら、人間性を失わないために苦闘する人間の悲劇を描いた『人間の条件』五部作が、内外で高い評価を受けた小林正樹。

膨大な記録映像を編集した『東京裁判』(昭和58年/1983年)も有名である。昭和37年(1962年)には『切腹』が、カンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞している。『怪談』は構想10年、予定を上回る撮影期間と予算をかけた豪華な作品だ。

何より、ほとんどロケハンをせずセットだけで再現した世界が、舞台を見るような美しさなのである。まさに究極のアナログだ。すでに映画産業が傾いていた時代で、このままでは蓄積してきた美術の技術が消えるのではないかと、危惧の声が出ていた頃である。

その点で『怪談』は記念碑的な作品になった。CG処理された映画に慣れて若い世代には、違和感があるかもしれない。そういう若者にこそぜひ、こういう美の世界や表現法があることを知ってもらいたい。

この映画は『黒髪』『雪女』『耳なし芳一』『茶碗の中』の、4つの物語から成っている。『黒髪』は、貧しい生活から抜け出すために妻を捨てた男の物語である。後悔して家に戻り変わらぬ妻の姿に安心するも、黒髪に巻きつかれて死を至る話だ。妻はもう死んでいたのである。

『雪女』は説明する必要もないだろう。原型となる伝承は少しずつ違う内容で、各地に残っている。白装束で現れ、息を吹きかけて男を凍死させるのである。自分に会ったことを誰にも言うなと言われた男は、果たしてどうしたか。

圧巻なのは『耳なし芳一』である。寺で暮らしている目が見えない琵琶法師の芳一は、夜ごと鎧の音をさせて現れる武者に連れられて、身分の高い人々の前で平家物語を吟じる。芳一はそう信じている。

だが、夜ごと出かけて夜更けに戻り、次第に生気を失っていく芳一の様子を寺男たちは不審に思う。そこで跡をつけてみると、芳一は平家の墓石が並ぶ場所で、人魂に囲まれていた。

この場面がすごく美しいのである。墓石が人間に変わるところや、その人間たちが死に向かっていき墓石に戻るところなど、壇ノ浦で平家が滅亡していく様子を見せる。目が見えず、平家の死霊に取り込まれつつある芳一には、その様子が見えている。

この場面が、怖いのに美しいとは奇妙に思えるかもしれないが、日本の怪談は美しいのである。怪談はホラーとは違う。いつからかそれが忘れられ、ホラーというジャンルで一括りにされるようになってしまった。何より制作者がホラー風に作る。

撮影は、格納庫に大がかりなセットを作って行われた。半年の予定が伸びて9ヶ月になり、予算も超過して3億円を超えた。にもかかわらず、興行収入は2億5000万円にとどまって制作資金を回収できず、プロダクションは倒産した。

美術も衣装も豪華で、日本を代表する俳優たちが出演したのに、どうしてヒットしなかったのだろうか。おそらく時代の変わり目だったからだろう。東京オリンピックを経て、日本は高度成長に向かっていた。

映画は娯楽の中心から外れ、日本人の生活も感覚も一段と西洋風になっていた。怪談が描く世界は古いものに見えたのではないか。海外で評価されて名声を得たのは幸いだった。今ではもう作れない映画でもある。

近年、日本美を描く映画は見当たらない。もちろん、何が日本美なのかは議論があり、一概には決められない。多様化の時代だ。だがこの映画『怪談』は間違いなく、そのうちの一つを極めた映画だろう。

小泉八雲/国立国会図書館蔵