なぜアフリカでは内戦や紛争が多発するのか? 大勢の犠牲者を出した欧米列強による「人工国境」の罪

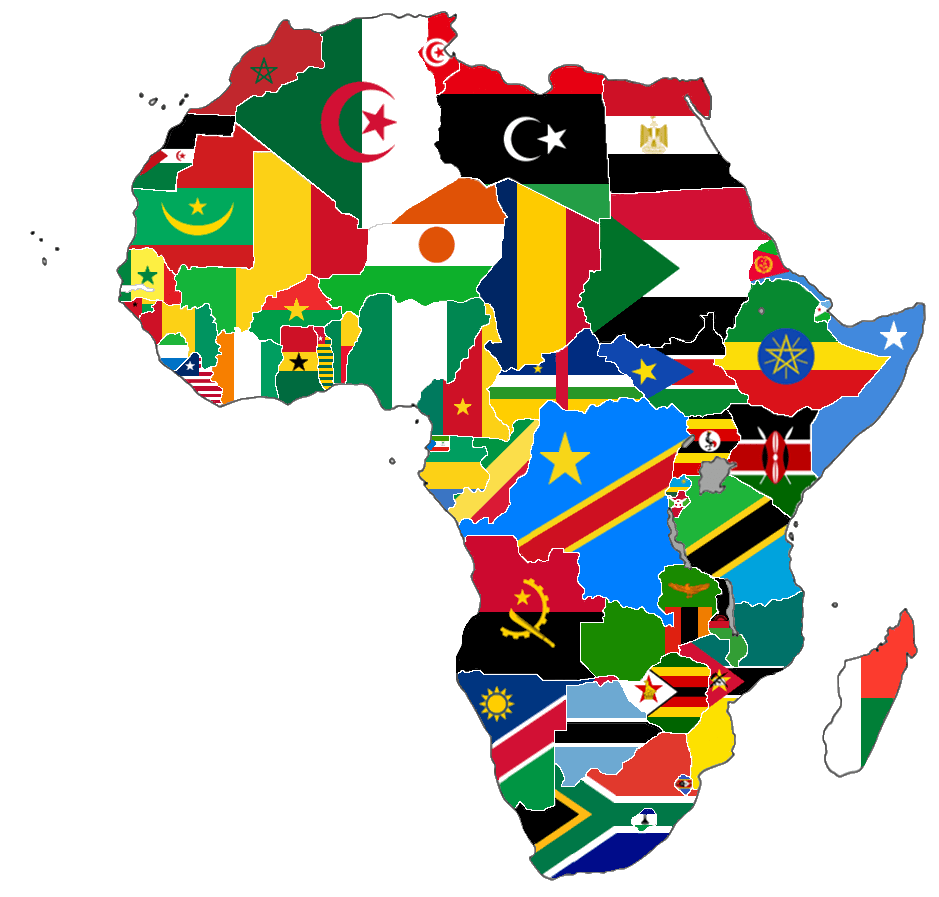

アフリカ大陸は、独立以降、数多くの内戦や紛争を抱えてきた。1990年代から2000年代にかけて、シエラレオネ、リベリア、ルワンダ、コンゴ民主共和国などで大規模な内戦が発生し、数百万人の犠牲者を生んだ。これらの紛争の多くは、単なる資源争いや貧困の問題にとどまらず、根底に民族間や宗教間の対立がある。なぜアフリカでこうした内戦が頻発するのか。その鍵は、19世紀末の欧米列強による植民地支配の遺産、特に人工的な国境線の引き方に隠されている。

1884年から1885年にかけて開催されたベルリン会議では、欧米諸国がアフリカ大陸を分割し、国境線を定めた。この会議は、植民地獲得の競争を調整するためのものであり、アフリカ人の意見は一切無視された。結果として、国境は地図上の直線や河川を基準に引かれ、民族や宗教、文化の境界を考慮しなかった。例えば、ナイジェリアでは北部にイスラム教徒のハウサ・フラニ族、南部にキリスト教徒のイボ族やヨルバ族が強制的に一つの国にまとめられた。これが独立後の内戦を引き起こす火種となった。1967年から1970年のビアフラ内戦では、イボ族の分離独立運動が激化し、100万人以上が死亡した。

同様に、スーダンではアラブ系イスラム教徒の北部とキリスト教やアニミズム信仰の南部が一つの国境内に収められ、1955年から2005年にかけての長期内戦を生んだ。2011年に南スーダンが独立したが、それでも民族間の緊張は続き、2013年以降の内戦で数十万人が犠牲となっている。ルワンダの悲劇もこの文脈で理解できる。ベルギー植民地時代にツチ族とフツ族の対立を煽り、1994年のジェノサイドでは80万人以上が殺害された。これらの事例からわかるように、人工国境は歴史的に敵対関係にあったグループを強引に統合し、資源配分や権力闘争を民族・宗教ラインで激化させる要因となった。

さらに、この国境の遺産は、民族グループを分断するケースも生んだ。例えば、ソマリ族はソマリア、エチオピア、ケニアに分散され、各国で分離主義運動が発生している。こうした分断は、クロスボーダーな紛争を招き、テロ組織の台頭を助長する。アル・シャバーブのようなグループは、国境の曖昧さを悪用して活動を拡大している。また、植民地時代に導入された中央集権的な統治システムが、独立後に弱体化したことも問題を悪化させた。欧米列強は資源搾取を優先し、教育やインフラを十分に整備せず、独立時に脆弱な国家を残した。これが貧困と腐敗を増大させ、民族対立を暴力的解決に導く土壌となった。

もちろん、内戦の原因は国境だけではない。冷戦期の代理戦争、気候変動による資源争い、グローバル化の影響も大きい。しかし、人工国境が基盤的な不安定さを生み、他の要因を増幅しているのは明らかだ。

写真AC