河童、ろくろ首etc.「元祖」妖怪を創造した鳥山石燕

蔦重をめぐる人物とキーワード㉘

8月10日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第30回「人まね歌麿」では、喜多川歌麿(きたがわうたまろ/染谷将太)が絵師として〝人まね〟から脱皮を図る様子が描かれた。後押しする蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)は、想像を絶する歌麿の苦悩を前に、思案を重ねていた。

■歌麿が真の絵師として歩み始めた瞬間

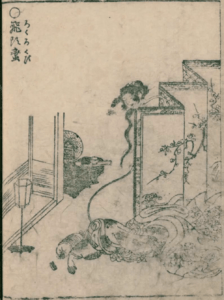

『百鬼夜行 3巻拾遺3巻』(国立国会図書館蔵)で鳥山石燕が描いたろくろ首。石燕の創作した妖怪の図像は、のちの浮世絵師たちに大きな影響を与え、妖怪表現の発展に寄与した。武者絵や動物画で活躍した歌川国芳や、国芳門下で美人画から妖怪画まで多彩な作品を手がけた月岡芳年といった絵師たちも、石燕の画風から着想を得た代表的な作家として挙げられる。

一橋治済(ひとつばしはるさだ/生田斗真)からの誘いを受け、松平定信(まつだいらさだのぶ/井上祐貴)は中央政界への進出を果たす。その条件は、跡継ぎのいない定信の生家・田安徳川家を、治済の子である次期将軍・徳川家斉(とくがわいえなり)の代で再興させるというものだった。

この取引に応じた定信は、老中とともに政務に参画できる幕臣最高の席である「溜間詰(たまりのまづめ)」となる。早速、定信は政敵と見なす田沼意次(たぬまおきつぐ/渡辺謙)に対し、長時間にわたる質問を行なうなど対決姿勢を鮮明にした。

さらに定信は、江戸藩邸で松平信明(まつだいらのぶあきら/福山翔大)ら反田沼派の大名や旗本と会合を重ねて派閥を結成し、権力基盤を固め始める。また、人事権に影響力を持つ大奥を味方につけることの重要性を説かれると、亡き徳川家基(いえもと)の母・知保の方(ちほのかた/高梨臨)に接触を図るなど、周到な権力掌握計画を進めていた。

その頃、日本橋では蔦重が次の企画として一般から出資を募る「入銀」による狂歌絵本を計画していた。作画を依頼した絵師・北尾重政(きたおしげまさ/橋本淳)の推薦により、その企画は喜多川歌麿に任されることとなる。

「人まね歌麿」と評されていた歌麿は蔦重から独自の画風を求められ、枕絵に挑むものの、過去のトラウマが蘇り、筆が進まなくなってしまう。

苦悩の末、描き上げた大量の絵を塗りつぶした歌麿の前に、彼の幼い頃の師である絵師・鳥山石燕(とりやませきえん/片岡鶴太郎)が現れる。石燕は、歌麿の絵を評して「見える者にしか描けないものがある」と説いた。この言葉に活路を見出した歌麿は石燕に弟子入りを志願。蔦重のもとを離れ、絵師として再出発を図ることを決意するのだった。

- 1

- 2