河童、ろくろ首etc.「元祖」妖怪を創造した鳥山石燕

蔦重をめぐる人物とキーワード㉘

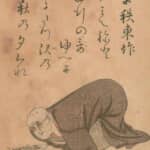

■喜多川歌麿から水木しげるまで敬愛した絵師

鳥山石燕は1712(正徳2)年に生まれた(1713年生まれとする説もある)。本名を佐野豊房(さのとよふさ)という。

家が江戸城出入りの「御坊主」だった縁で、幼い頃より幕府御用絵師集団・狩野派の狩野周信(かのうちかのぶ)に師事した。当初は肉筆画や、鬼子母神など寺社への奉納額などを手掛けていた。

やがて狩野派を離れて独立し、庶民向けの作品に転じている。宝暦年間(1751~1764年)には浮世絵の分野で活動を始め、役者似顔絵などを描いた。また、1774(安永3)年の『石燕画譜』において木版ぼかし技法を積極的に採用し、グラデーション表現の可能性を広げている。こうした技法の活用によって、石燕の妖怪描写は単なる恐怖の対象から脱却。どこかユーモラスで親しみやすい魅力を持つ表現スタイルが確立されていった。

石燕が名声を得たのは、1776(安永5)年に発行した妖怪画集『画図百鬼夜行』の大成功によってである。この作品で彼は、それまで曖昧だった妖怪の姿を具体的に描き、河童やろくろ首など現代まで続く妖怪イメージの基礎を築いた。この成功を受けて、1779(安永8)年『今昔画図続百鬼』、1781(安永10)年『今昔百鬼拾遺』、1784(天明4)年『百器徒然袋』と続く「妖怪四部作」を刊行。これらの作品には、彼自身が創作した妖怪も数多く含まれている。

一方で、弟子の育成にも力を注いだ石燕からは、多くの才能ある絵師が輩出された。最も有名な弟子が浮世絵師の喜多川歌麿である。歌麿の師として、石燕は絵画技法の指導だけでなく精神的な支えとしても重要な存在だった。戯作者の恋川春町(こいかわはるまち)や歌川派の祖・歌川豊春(うたがわとよはる)も石燕の門下から育った。

石燕は錦絵制作よりも妖怪画に専念したが、錦絵分野で名を成した門弟たちを通じて浮世絵史に重要な足跡を残すこととなったのである。

石燕は1788(天明8)年8月に死去。晩年まで、妖怪画を中心とした創作活動を続けた。

彼が確立した妖怪のイメージは後世に大きな影響を与え、昭和の漫画家・水木しげるは石燕の画集を参考に数多くの妖怪を描いた。両者は「妖怪画の二大巨頭」と称されている。妖怪だけでなく、白装束の女性の幽霊像など、現代の幽霊の基本的なイメージも石燕の作風に由来している。

石燕が残した妖怪画集は、江戸時代以降の絵師たちにとって貴重な参考資料として活用され、日本の妖怪文化の発展に大きく貢献した。

- 1

- 2