移民団の「妻不足」を解消するために満洲に送られ… 「大陸の花嫁」になった女性たちの悲惨な末路

■国をあげて女性を満洲に送り込む

昭和20年(1945年)8月15日、日本は敗戦国となりました。「日中戦争」と「太平洋戦争」という2つの戦争に日本は敗れてしまったのです。

今回お話するのは、日中戦争当時の中国大陸東北部・満州における悲劇です。

日中戦争は昭和12年(1937年)に始まったとされますが、その発端は昭和7年(1932年)の「満州事変」と、その翌年(昭和8年・1933年)の「満州国」建国にありました。

満州(中国東北部)に駐屯していた日本陸軍の主力部隊・関東軍(かんとんぐん)が「満州鉄道の線路を中国軍に爆破された」と称し(実際は関東軍の自演)、満州での本格的な軍事行動を開始したのが「柳条湖事件」の真相です。それをきっかけとして、当地は関東軍によって占領され、傀儡国家である「満州国」が建国されました。

しかし最初の移民団が渡満(満州移住)したのは、満州国建国宣言の約1年前の昭和7年秋のこと。しかもその呼び名は「第一次武装移民団」でした。住む家や耕す畑はあるにはありましたが、現地人から二束三文で奪ったものです。ゆえに現地の治安は極めて悪く、団員たちは軍隊を満期除隊した年齢35歳以下の男性中心の500名。妻帯者は30名に満たなかったそうです。娯楽もなく、団員同士の関係もピリつく一方だったため、当局によって「解決策としてぬくもりのある家庭の実現がのぞまれた(陳野守正『「満州」に送られた女たち――大陸の花嫁』梨の木舎)のでした。

史料によると「大陸の花嫁」の最初の渡満記録は、昭和9年(1934年)。なんと「花嫁」たちは手に小銃を持たされていたそうです。 その後も毎年のように「花嫁」は渡満しましたが、その数は1回あたり数十名~60名程度とかなり限定的でした。男余りの状況が続いていた中、関東軍のお達しもあって、大々的な「花嫁」募集キャンペーンが敷かれていくのです。

満州に与えられたキャッチコピーは「王道楽土(=理想の政治で天下が治められた楽しく平和な理想の国)」。そして満州国は「五族協和(=日本人、漢民族、朝鮮人、蒙古人、満州人が協力し合う)」理想社会ということにされたのですが、これらは現実をまったく反映していませんでした。

それでも大量渡満希望の女性たちが出たことで有名になったのが、宮城県南郷村です。昭和9年(1934年)第1回の渡満の決行以降、回を重ねるごとに渡満希望者は増える一方で、最終的にはクジビキで決定するほどの人気だったそうです。

しかし、その多くが「村では食えない人達」だったといいますね(柚木駿一『満州移民運動の展開と論理――宮城県南郷村移民運動の分析』)。貧しい農村の子沢山家庭において女性の居場所は限定的でしたし、戦時下の日本では「婦女子女とて御国の役に立つべき」という愛国教育が徹底されたことも、彼女たちの渡満を手伝ったのでしょう。

一般的には、渡満希望の女性を両親が泣いて引き止めようとするケースが多く、国は「大陸の花嫁」むけの養成講習会を企画し、あの手この手で女性たちを満州に送り出そうと苦心していました。

しかしどのように日本にいる女性と当地の男性は結婚したのでしょうか?

圧倒的に多かったのは写真による「お見合い」です。女性たちは会ったこともない男性の妻となるべく、使命と野心に燃えて満州に旅立ったのでした。

男性の実物と対面し、幻滅するケースも散見されましたが、最終的には当地で生きぬくためには夫婦になる選択肢しか選べませんでした。運良く「花嫁」たちの結婚生活がトラブルなく始まったとしても、甘い新婚気分などはなし。ほかの移住者夫妻と共に耕作を続ける日々が続いたのです。

苦労の中にも楽しさがあったと語る元「花嫁」の証言もありましたが、夫はそのうち関東軍に引き抜かれて兵隊となり、農村には女性と子どもだけが残されたのが常です。

つまり働き手不足で食料も足りなくなり、軍部発表のニセ情報に踊らされ、なんとか一生懸命生き抜いているうちに気づけば日本は負けており、今日、明日にソ連が侵攻してくるという事態に驚かされた……という人が多かったのですね。

そうなると待っているのは村まるごとの集団自決か、子どもたちを自分の手で殺して、日本帰国を目指して逃亡開始するかの二択でした。「大陸の花嫁」たちの末路は本当に悲惨だったのです。

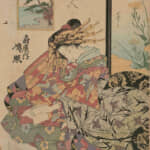

『大東亜写真年報』より。キャプションには「大陸の花嫁に満洲の野は温かく微笑む」とある。

国立国会図書館蔵