「一番乗り!」「鈴の甘寧」……孫呉No.1の猛者は、なぜ愛されるのか?

ここからはじめる! 三国志入門 第122回

若き日、無頼の徒として暴れ回った甘寧。腰につけた鈴がトレードマーク(絵本通俗三国志)

■中国の強さランキングで甘寧は何位?

中国の南西部に位置する重慶(じゅうけい)。日本人にもよく知られた都市名だが、ここは三国志の時代に巴(は)と呼ばれていた。その土地から出た人が、呉の名将・甘寧(かんねい)だ。

「一呂二趙三典韋、四関五馬六張飛」で始まる中国の数え歌(三国24名将=出所不明)がある。三国志の猛将を強い順に歌ったもので、1位の呂布以下、趙雲・典韋・関羽・馬超・張飛までがトップ6に数えられている(異論もあろうが、ここは流してほしい)。

そのあとに黄忠・許褚・孫策・太史慈・夏侯惇・夏侯淵・張遼・張郃・徐晃・龐徳・甘寧・周泰・魏延とつづくが、甘寧は17位にランクインしている。「なんだ17位か・・・」と思われるかもしれないが、よくみれば呉の武将は9位・孫策、10位・太史慈、18位の周泰しか選ばれていない。

一騎打ちエピソードのある孫策と太史慈を別格と考えれば、堂々、呉のトップの栄誉が与えられている甘寧。いったい、彼はどんな武将だったのか。

意外や意外、甘寧は役人上がりの人物である。もっとも、役所の会計係がつまらなかったのか、すぐに官職を捨ててしまった。遊侠を好み、飾り立てた馬車や舟を乗り回し、派手な格好で若者たちを従えて歩いた。腰に鈴(すず)を付けた一行を、人々はその音で「甘寧の一味だ」と分かったという。「やくざ」への転身であった。

自分の「なわばり」で強盗や傷害事件があると、役人に任せず甘寧が出てきて裁いたというから、日本の江戸時代でいえば「清水の次郎長(じろちょう)」のような任侠親分といったところだろう。キレやすく刃傷沙汰に及ぶことも多かった。

ただ、そんな己の素行を戒めるためか、読書にふけり勉学に励むようになるなど、ただの武闘派ではなくなった。役人あがりということもあり、インテリな一面も持ち合わせていたのだろう。

インテリへの憧れからか、甘寧一派は荊州を統治していた劉表(りゅうひょう)を頼ったが、劉表は武よりも文を重んじる人物。ソリが合うわけがない。食客としてとどめられる程度で、そばへ招かれることはなかった。

むなしく時を過ごす甘寧は、下流の夏口(かこう)まで行って、黄祖(こうそ)に会った。劉表よりはマシだと思ったのか、甘寧は黄祖のもとに3年ほど留まった。本当はもっと東の孫権のもとへ行こうとするも、数百人の部下を連れていることもあって、自由な通行ができなかったからともいわれる。

■一番乗り!の名エピソードはなぜできた?

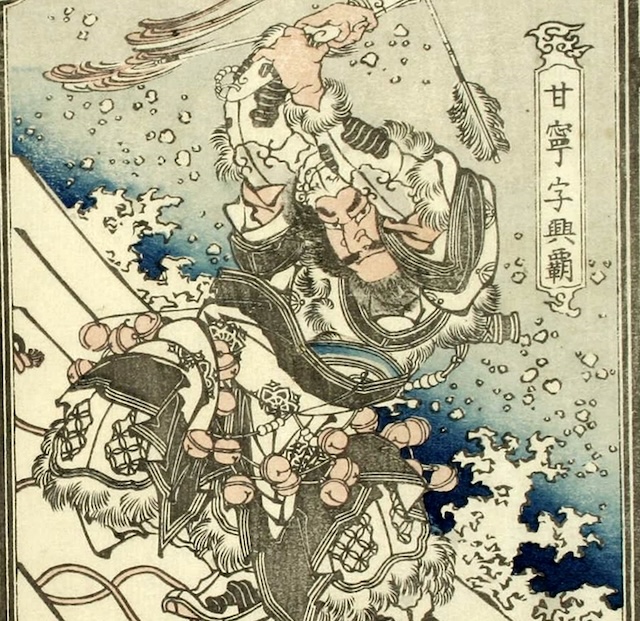

皖城(かんじょう)攻略戦で一番乗りを果たす甘寧。なぜか流星鎚を使っている(三国演義連環画)

西暦203年、孫権(そんけん)が攻め込んできた。甘寧はこれを迎え撃って孫権軍の武将・凌操(りょうそう)を討つなど戦功をあげる。しかし、黄祖はそれでも甘寧を粗末に扱った。黄祖の部下・蘇飛(そひ)が同情して、甘寧に閑職をあたえた。「好きなところへ行け」との配慮である。それを察した甘寧は蘇飛に感謝し、孫権のもとへ亡命した。

孫権に歓待された甘寧は「まず荊州を押さえ、益州をとりましょう」という曹操への対抗戦略を語った。周瑜がとなえた「天下二分の計」にも一致するもので、益州育ちの甘寧だからこその説得力があった。

孫権は兵を進め、208年に黄祖と再戦してリベンジを果たす。このとき、甘寧は蘇飛の助命嘆願を忘れなかった。義理人情を重んじる甘寧。劉備陣営の関羽・張飛とのからみはなかったが、もし会っていれば意外に気が合ったかもしれない。

ようやく働き場所を得た甘寧は、期待に応えて赤壁の戦いや荊州攻略戦などで功績を重ねる。彼がもっとも輝いたのが215年、合肥(がっぴ)の戦いであった。

その火ぶたをきったのが、皖(かん)城の攻略で、甘寧は陣頭に立ち、みずから城壁をよじ登って敵将・朱光(しゅこう)を捕らえる。横山光輝版『三国志』で「甘寧一番乗り!」の台詞とともに鉄球を振り回す一コマが、ネット上でさまざまにパロディ化されているが、あれは正史の記述に基づいたものなのだ。

曹操軍の猛将・張遼に攻め立てられて孫権が窮地に陥ると、甘寧は同僚の凌統(りょうとう)と協力して戦い、主君の脱出を助けた。凌統にとって甘寧は仇敵(父の仇)だが、小説『三国志演義』のなかでは因縁を忘れて親交をむすぶエピソードが展開される。

さらに曹操軍が濡須口(じゅしゅこう)へ侵攻したさい、甘寧は精鋭100人を選抜し、夜襲をかけ一泡吹かせてみせた。これで面目を保った孫権は「孟徳(曹操)には張遼がいて、私には甘寧がいる。釣り合いがとれているな」(『江表伝』)と絶賛したそうだ。

- 1

- 2