斬殺された田沼意知の葬列に石を投げて罵倒… 江戸町民らの“田沼政権”への不満が大爆発した事件の結末

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第28回「佐野世直大明神」が放送された。田沼意知(演:宮沢氷魚)が城中で佐野政言(演:矢本悠馬)に斬られ、屋敷で息を引き取る。意知を喪った誰袖(演:福原遥)は、佐野とその一族を一心に呪い続けるようになった。一方、不審な人物を見かけた蔦重(演:横浜流星)は、「ここ最近の事件には黒幕がいるかもしれない」と気づいて田沼意次(演:渡辺 謙)にそれを伝える。意次も同じ事実に行きつき、危険から遠ざけるために蔦重を突き放すも、自身は黒幕と睨む一橋治済(演:生田斗真)に事実上の宣戦布告ともとれる宣言をする。

■田沼家の業を背負って罵倒された意知と「世直し大明神」になった政言

天明の大飢饉が起こる少し前、田沼意次の権勢はいよいよ極まって、“田沼政治”の最盛期を迎えていた。異例の大出世を遂げた意次は、嫡男・意知をはじめ自分の子の婚姻を通じて幕府の要職につく人物や有力な大名・旗本の家と姻戚関係を築き上げていた。

これには意次の「自身の政治基盤を盤石なものにする」という目的がある。9代将軍・家重、そして10代将軍・家治からの厚い信任を得て大出世を遂げ、政治の実権を握った意次の弱点は「家柄」にあった。それを克服することに成功したのである。

意次が築き上げた田沼家の栄光を引き継がせたいと願ったのは、将来を期待された嫡男・意知である。父の威光もあって、明和4年(1767)には19歳で従五位下、大和守に叙任され、天明元年(1781)には幕府の奏者番に抜擢される。プライベートも順調で、石見浜田藩主であり、老中を務めた松平康福の娘を正室に迎え、男子にも恵まれた。

まさに次世代のリーダーとして順調に歩み続けていた意知は、天明3年(1783)、いよいよ若年寄として幕政の中枢に加わった。家督をまだ継いでいない(所謂「部屋住み」)の状態での若年寄就任は異例だったが、これで将来的な老中の座も見えてきた。父と同様に中奥に立ち入ることも許され、事実上御用人を兼ねる立場になった意知が、父のポジションを継承していくと誰もが思っていただろう。

しかし、運命は暗転する。天明4年(1784)3月24日の午後1時頃、意知は御用部屋を退出した。同僚である掛川藩主・太田資愛と出羽松山藩主酒井忠休も一緒だった。そして、新番(城内で将軍の身辺警護を担当する役職)の詰所のあたりを通りかかったとき、事件が起きた。

そこにいた旗本の佐野政言が、突如意知に斬りかかったのである。佐野に斬りかかられた意知は脇差を抜かずに鞘で受け止めたという。脇差を抜いてしまえば「喧嘩」とみなされて両成敗、処罰されて家の名に泥を塗ると考えたのだろう。

桔梗の間に逃げた意知を追いかけた佐野は、そこで深手を負わせた。『営中刃傷記』によると、重傷を負った意知はそれでも逃れようとし、大廊下の暗がりに倒れ込んだという。一方、佐野を押さえたのは大目付の松平対馬守忠郷で、脇差を取り上げたのは目付の柳生久通だった。

意知はすぐに番医師の治療を受け、駕籠に乗せられて神田橋にあった田沼邸に運び込まれた。しかし、懸命の手当ての甲斐もなく、4月2日未明に息をひきとった。享年36歳である。

この事件は佐野の乱心によるものとされた。乱心が理由となれば、改易などの処罰はあっても死罪までにはならないのが当時の慣例だったようだが、この事件では意次が亡くなっていることが考慮され、切腹が申し付けられた。そして意次が亡くなった翌日の4月3日、佐野政言は28歳で切腹により死を迎えたのだった。

飢饉に陥り、田沼政治への恨みを募らせていた江戸の人々は佐野に同情的だった。それどころか「佐野大明神」「世直し大明神」などと祀り上げられたという。その背景には、奇しくもこの事件の直後に米の価格が下落したという事情がある。もちろん、この刃傷事件と米価下落には何の関連性もなく、幕府が米の価格引き下げのために対策していた結果が表れたのがこのタイミングだったという偶然の産物だった。しかし、不満を溜め込んだ江戸町人たちの“救世主”となった佐野が葬られた浅草の徳本寺には参詣者が大勢つめかけ、花や線香が露店で売られて大賑わいとなったのである。

一方、被害者であるはずの意知にはあまりにも冷たく、町人らは意知の葬列に石を投げ、罵詈雑言を浴びせたというから辛い。そしてこの意知の突然の死は、田沼政治終焉のはじまりとなったのだった。

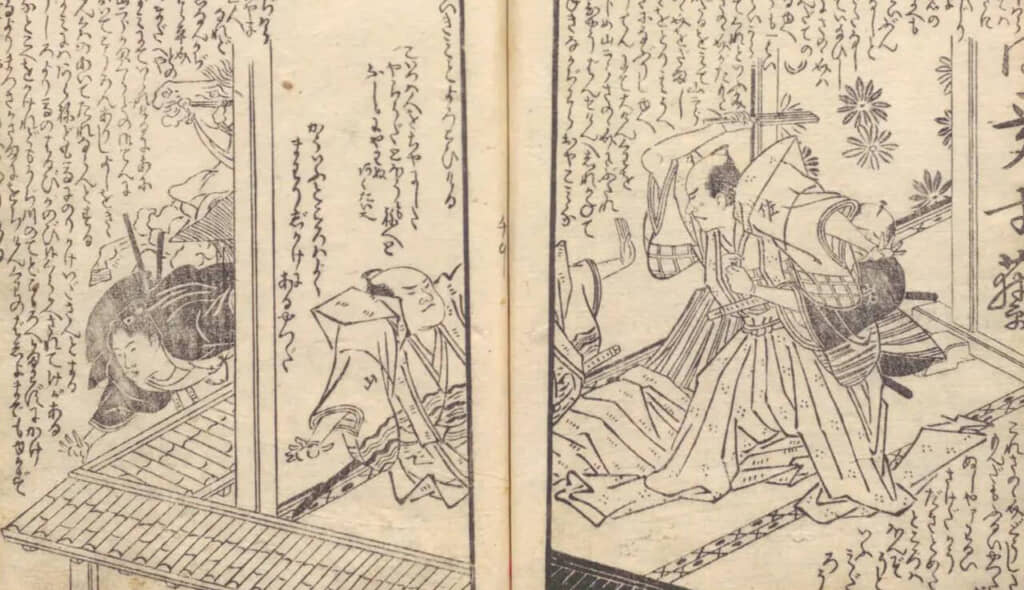

『黒白水鏡』より/国立国会図書館蔵