朝ドラ『あんぱん』紙芝居作り、民家の壁でライブペインティング… 平和すぎた福州での生活と宣撫活動

朝ドラ『あんぱん』外伝no.41

NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』は、第12週「逆転しない正義」が放送中。嵩(演:北村匠海)が健太郎(演:高橋文哉)と共に作った紙芝居は、上官たちの反応が悪く却下されかける。しかし、八木信之介(演:妻夫木 聡)の助け舟もあって、無事に披露できることになった。さて、今回の紙芝居のエピソードは史実でもやなせたかし氏が経験したことである。当時やなせたかし氏がどのような生活をしていたかを取り上げる。

■暗号班としては時間を持て余して宣撫活動をサポート

昭和18年(1943)、九州・小倉にいた嵩さんたちの舞台は、上海経由で福州へと送られた。その時嵩さんは、軍曹まで昇進していた。班長として新兵の教育なども行っていたという。嵩さんは自分がされたような“新人しごき”を行うこともなく、新兵から好かれていたらしい。また、暗号班に所属し、暗号の作成や解読を担当していた。

さて、戦死者を出しながらも福州に上陸した嵩さんの部隊は、手始めに付近の民家を接収した。兵舎として活用するのである。地下壕をつくる作業なども行われた。

とはいえ、それからは平穏すぎる生活だったらしい。嵩さんがいた暗号班の仕事はそう多くはなく、しかも嵩さんが班長だったために自分で手を動かすよりは部下の仕事ぶりをチェックするくらいでよかったというのだ。時間的にも余裕があったようで、やることがないのなら……ということで宣撫班の仕事を手伝うことになったという。

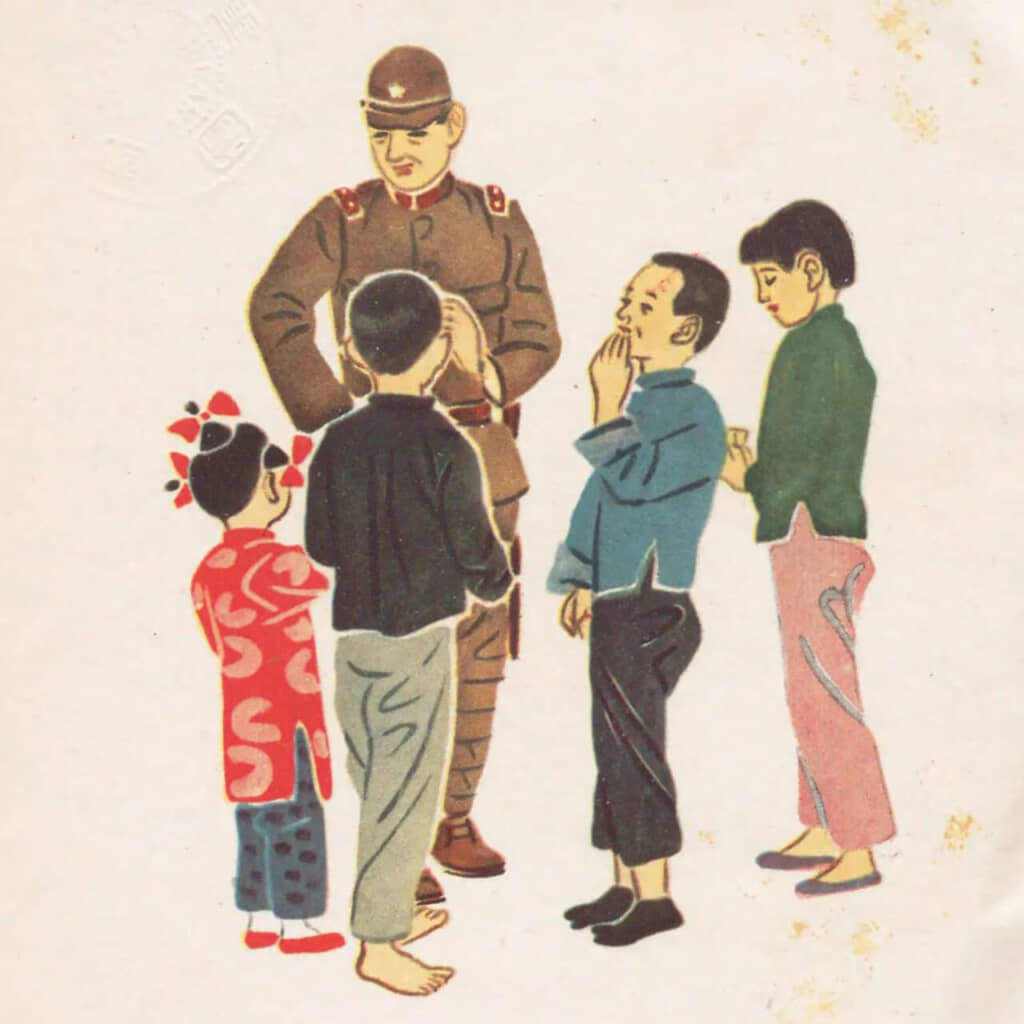

日中戦争中の昭和13年(1938)に刊行された『現地を語る』によると、宣撫班では、ビラやポスターによる宣伝活動のほか、“人道支援”として病人や怪我人のサポートをしたり、仕事を斡旋したり、現地の人々に向けて娯楽となる催しを行っていた。そうした抗日感情を和らげるための宣撫工作のひとつが「紙芝居」だったのだ。

ここで嵩さんは、ドラマで描かれた通り「生き別れた双子の兄弟」の話を描いた。お互いを攻撃すると自分の体が痛み、やがて自分たちが双子であることに気づいて仲良くなる、という筋書きだ。また、“元ネタ”である父の文章が存在したのも史実である。父・清さんが朝日新聞社に勤めていた時に書いた文章に「東亜の存立と日中親善とは双生の関係だ」という内容のものがあったのだそうだ。絵は嵩さんが描き、中国語がわかる班員が字を添えたという。

紙芝居自体は既に受け入れられていて、紙芝居をすると聞くと老若男女が押し寄せるほどだったという。紙芝居の後には、料理も振る舞われるほど歓迎されていた。一方で、「通訳が勝手に言葉を変えたり付け足したりして、それがウケていた」というのも事実だったらしい。作者である嵩さんが「泣くところ」として感動的な展開にしたはずの場面で大笑いされることも少なくなかったようだ。

嵩さんが紙芝居を通して「日本と中国は戦争中ではあるが、仲良くしないといけない関係だ」と訴えたところ「戦争しているのは上海であって、福州ではない」というような反応が現地の住民から返ってくることもあり、それもまた嵩さんを悩ませた。

とはいえ、福州での日々は概ね平和で余裕があった。日本とは全く異なる文化や景色、軍隊での生活を絵日記にして記録したり、民家の壁にチョークで絵を描いたり、現地の住民と交流しながら過ごしていた。壁に絵を描くというのは今でいう“ライブペインティング”だが、村人たちはそれを見て喜んでいたそうだ。これも一種の宣撫活動と捉えられ、部隊でも高く評価された。嵩さんはこの時のことを振り返って「絵を描いて、それを誰かに楽しんでもらうことに対して、なんとなく喜びを感じるようになったのはあの頃からかもしれない」というように振り返っている。

昭和18年刊『一等兵と子どもたち』より/国立国会図書館蔵

<参考>

■やなせたかし『アンパンマンの遺書』(岩波現代文庫)

■やなせたかし『ぼくは戦争は大きらい: やなせたかしの平和への思い』(小学館クリエイティブ)

■小松孝彰『現地を語る』(亜細亜出版社)

■釘本久春『一等兵と子どもたち』(聖紀書房)