出世街道をふたりで爆進した【豊臣兄弟】の出自の謎とその活躍とは⁉─豊臣秀吉と豊臣秀長─

戦国最強兄弟武将ランキング#03

戦国大名として名を竹帛に垂る武将たち。勢力拡大の過程において、また家中統制においても最強の武将であり“よき補佐役”でもあった弟たちは、軍事に外交にと大名家の重責を担った。ここでは、2026年大河ドラマの主人公ともなった「豊臣兄弟」の出自や天下人へ駆け上がる前までのふたりの人生を語る。

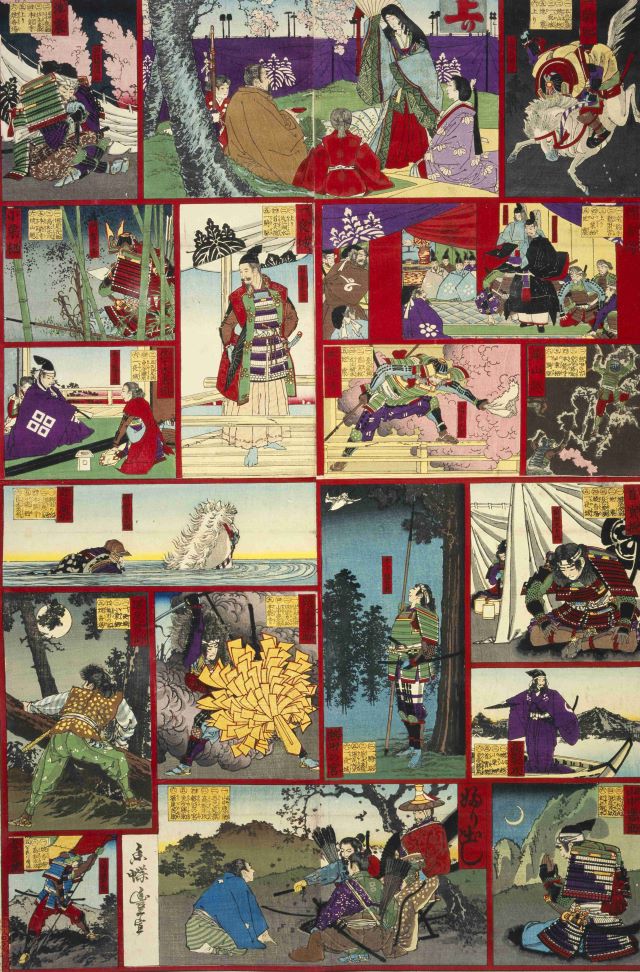

豊臣秀吉の出世双六

『太閤記』の場面を双六としてまとめたもの。豊臣秀吉は江戸から明治にかけて立身出世の代名詞だった。

東京都立中央図書館蔵

■謎に包まれた出自と出世街道を爆進する豊臣秀吉と豊臣秀長

秀吉と秀長の兄弟であるが、父が同じ同父兄弟なのか、父が違う異父兄弟なのかで意見が分かれる。通説では『太閤素生記』によって異父兄弟とされている。しかし、『太閤素生記』の記述には問題点が多い。一つは、秀吉の父の名を木下弥右衛門としている点である。弥右衛門には苗字はなかった。もう一つ、同書で、木下弥右衛門を織田信秀の鉄砲足軽としているが、その頃の織田家にはまだ鉄砲は入っていなかったし、信秀の居城・勝幡城と、秀吉の出生地である尾張の中村とはかなり離れていて矛盾している。

また、秀吉・秀長の母の名を於仲とするが、これは、史料としての信憑性がきわめて低い『絵本太閤記』に見える名前であり、これも信用できない。

さて、問題の同父兄弟か異父兄弟かであるが、秀吉の生まれは天文6年(1537)、秀長の生まれは同9年である。弥右衛門が亡くなったのが同12年といわれているので、同父兄弟というのが正しいと考えられる。

秀吉が織田信長に小者として仕えるようになったのは天文23年のことといわれている。やがて、その才覚が信長に認められ、足軽、そして足軽大将へと出世していくことになる。ただ、秀吉が弟・秀長を呼んで武家奉公への道を開くことがいつだったのかについては史料が無くわからない。

現在、たしかな史料に秀長の名前が出てくるのは天正元年(1573)で、「小一郎長秀」と見える。信長から「長」の一字を与えられたわけで、秀吉に仕えたのではなく、信長に仕えたことになる。のち、秀長と改名している。

豊臣秀吉の誕生地と伝わる場所に立つ「豊国神社」

■ただの家臣とは違う弟の役割の大きさ

秀吉・秀長兄弟の関係を追う上で注目されるできごとが翌天正2年にあった。『信長公記』に秀長が羽柴軍を率いて伊勢長島の一向一揆との戦いに出陣していることが記されているのである。この同じ時期、兄秀吉は越前一向一揆との戦いに出陣しており、兄の「名代」として羽柴軍を率いて出陣していたことがわかる。

天正4年、秀吉は中国経略という重大任務を与えられたが、翌5年、加賀・手取川の戦いの時、上杉謙信との戦い方をめぐって柴田勝家と意見対立した秀吉が途中で戦線を離れるという軍律違反をおこし、信長から蟄居謹慎を命じられるということがあった。その時、動けない秀吉に代わって、播磨の黒田官兵衛と交渉したのが弟の秀長だった。「分身」としての役割を立派に果たしている。

そして、「中国方面軍司令官」として対毛利との戦いがはじまると、秀吉は主に播磨の平定に力を入れ、秀長が但馬の平定を果たし、文字通り、兄弟の「協働作戦」で毛利家を追いつめていくことになる。

天正10年、本能寺の変がおきたあとの「中国大返し」にも秀長は働き、そのあとの山崎の戦いでは天王山方面に布陣し、秀吉軍勝利に大きく貢献していたのである。

さらに、そのあと、明智光秀領だった丹波の平定に当たったのも秀長で、秀吉にとってみれば、秀長は単なる家臣とは違う弟の役割の大きさを認識したものと思われる。

手取川の戦い古戦場

越後の名将・上杉謙信と柴田勝家率いる織田軍が激突した手取川の戦い。

監修・文/小和田哲男