現代につながる日本の骨格を創った男・江藤新平 明治維新を全力で駆け抜け、非業の最期を遂げた波乱の人生

江藤新平(えとう しんぺい、1834年‐1874年)は、幕末から明治にかけて活躍した佐賀藩出身の政治家であり、東京奠都(てんと)、三権分立、法典編纂、国民皆教育制度の提言や、「民の立場」に立った公平で民主的な司法制度の導入など、現代につながるこの国の骨格を創った重要な人物である。明治維新という大変革期を全力で駆け抜け、非業の最期を遂げた波乱の人生に迫る。

明治維新期、この国の行く末を見据え、数々の重要な提言や施策の実現により、日本のグランドデザインを描いた江藤新平。「立法、制度立案、政府の機構づくりの智恵と手腕となると江藤のほかにその右に出る者はなかった。」とも評された彼の功績を探る。

-e1743148549391.png)

江藤新平

1:東京が日本の首都になった理由とは?

慶応4年(1868)1月、新政府軍が鳥羽・伏見の戦いで旧幕府軍に勝利し、政府の中心をどこに置くかが重要な課題となった。京都は長年の都であり、狭い地理的条件もあったため、大久保利通は大阪遷都を主張したが公家や諸侯に猛反対され、一時的な行幸にとどまった。

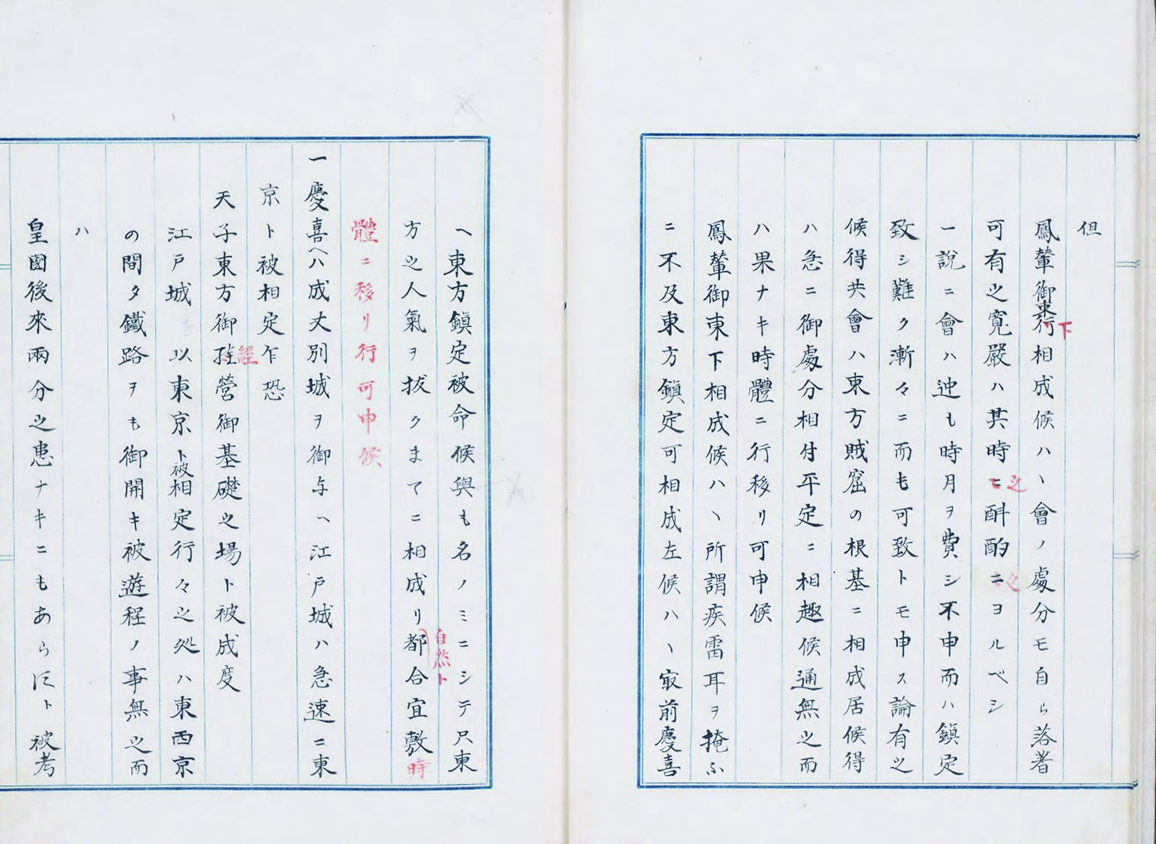

4月に江戸城が無血開城されると、幕臣の前島密は江戸が地理的に日本の中心であり、大名屋敷を官庁に転用できる点を評価した「江戸遷都論」を建言したが実現しなかった。そのような中、江藤新平と佐賀出身の大木喬任は、江戸を「東京」とし(奠都)、天皇が京都(西京)と往復する「東西両都論」を提案した。

5月に旧将軍家が駿府へ移ると、政府は本格的に東京奠都を検討。7月17日に「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」が発せられ、10月13日、明治天皇が江戸城(東京城)に入り、皇居とした。天皇は12月に京都へ戻ったが、翌年3月に再び東京へ行幸し、事実上、首都機能が東京へ移る形となった。

大木喬任遷都建白書(大正6年写/宮内庁宮内公文書館蔵)

2:権力を分ければ国が良くなる? 三権分立とは

明治2年(1869)11月、江藤は政府の中枢機関である太政官弁官の中弁に任命され、翌年2月には国家機構と法律制度の調査・立案を担当する制度取調専務に就いた。江藤は『政治制度上申案箇条』を起草し、明治3年(1870)閏10月26日に提出。この中で、三権分立の導入、中央集権化と立憲君主制の確立、殖産興業の推進、四民平等の実現などを提案した。

特に司法制度の改革を重視し、刑事・民事・訴追の権限が異なる機関に分散していた当時の司法制度を、単一の「司法台」に統合し、独立した裁判所を設置することを主張した。これが明治4年(1871)7月の司法省設立につながった。

さらに明治5年(1872)4月25日、江藤は初代司法卿に就任。司法職務の制度化、裁判所の設置、民法の編纂に取り組み、司法制度の基礎を築いた。また、裁判所や検事を省庁や府県の行政から独立させ、高官の不正を厳しく追及する公正な司法体制を確立した。

.jpg)

政治制度上申案箇条(佐賀県立図書館蔵)

3:近代日本の法づくり─さまざまな法律をまとめる

明治3年(1870)9月、江藤は太政官制度局内で民法会議を主催し、国民の権利と義務をどのように定めるかを議論した。江藤は中心的な役割を果たし、『ナポレオン法典』の翻訳を担当していた箕作麟祥(みつくりりんしょう)を加え、民法の作成に着手した。

同年11月には江藤が構想した国法会議が設置され、江藤は大久保利通や木戸孝允のもとで後藤象二郎・加藤弘之らと制度局の幹部として参加。神田孝平訳の『和蘭政典(おらんだせいてん)』を基に『国法会議案 附国法私議(つけたりこくほうしぎ)』を起草した。これは日本初の私擬憲法案とされている。

明治4年(1871)、制度局は左院に移管されたが、江藤は副議長として民法会議を引き継いだ。さらに明治5年(1872)に司法卿となると、民法会議を司法省の管轄とし、フランスの法律家ジョルジュ・ブスケとデュ・ブスケの両人を顧問に迎え、翌年3月に『民法仮法則』をまとめた。

明治初期の司法省(長崎大学附属図書館所蔵)