本当に明智光秀は織田信長を恨んでいたのか⁉ 本能寺の変「怨恨説」の最新研究

織田信長と本能寺の変 #03

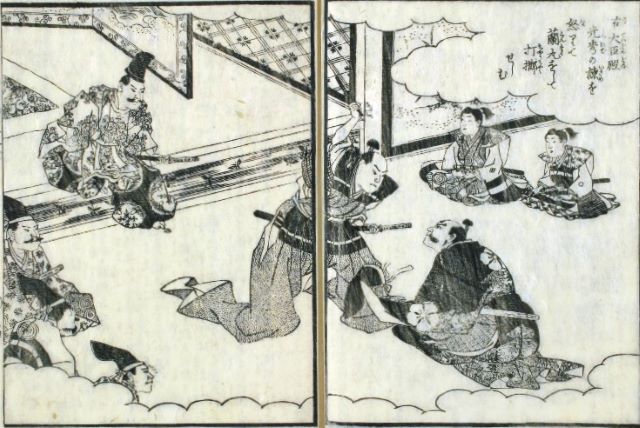

明智光秀は信長から公衆の面前で恥をかかされて怒り心頭だった!?光秀は武田征伐において快川殺害の非を信長に諫言。これに激怒した信長は森蘭丸に光秀を罰するよう指示した……というのは「怨恨説」強調のための創作と考えられている。(『絵本太閤記』国文学研究資料館蔵)

■「怨恨説」の根拠となった5つの逸話とは

本能寺の変の原因を考えるうえで、もっとも古典的で人口に膾炙(かいしゃ)した説が「怨恨説」である。明智光秀が織田信長に対し、何らかの恨みを抱き、それが謀反を招いたとする考えで、江戸時代初期に幕府が編纂した歴史書『続本朝通鑑』(ぞくほんちょうつがん)などにも見ることができる。怨恨を招いた原因は、次の5点に集約できる。

①光秀は安土城に招かれた徳川家康の饗応役を命じられたが、料理に腐った魚が使われるなどの不祥事があり、罷免された(『川角太閤記』など)。

②光秀が丹波八上城を攻めたとき、光秀は母を人質として城方の波多野兄弟を降したが、信長がそれを無視して波多野兄弟を処刑したため、光秀の母は殺害されてしまった(『総見記』『絵本太閤記』など)。

③甲州攻めで武田を滅亡させた織田方の陣中で、光秀は勝利を祝い「骨を折った甲斐があった」と発言。これを聞いた信長が怒り、光秀を折檻(せっかん)した(『祖父物語』『稲葉家譜』など)。

④光秀は秀吉の毛利攻めを援護するための出兵を命じられた。その際、毛利領である出雲・石見を切り取り次第与える一方、本来の所領である丹波や西近江を召し上げると告げられた(『明智軍記』『絵本太閤記』など)。

⑤光秀に仕える斎藤利三は、元は稲葉一鉄の家臣だった。家臣を奪われた稲葉のクレームを受けた信長は利三を返すよう光秀に命じた。しかし光秀はこの命令に従わなかったので、信長は光秀を折檻した(『稲葉家譜』『柳営婦女伝系』など)。

■なぜ軍記物や家譜の問題点が指摘されたのか

こうした諸説は、すべて江戸時代の記録に記されたもので、近代歴史学の水準では俗書、つまり信用するに足らない書物にしか見られない逸話であることから、現在ではおおむね否定的にとらえられている。戦国史研究で知られる桑田忠親は、イエズス会宣教師ルイス・フロイスの『日本史』にも、信長が光秀を足蹴(あしげ)にしたとの記述があることから、「怨恨説」が荒唐無稽(こうとうむけい)とは言えないと主張し、先輩研究者である高柳光壽と論争に及んだことで知られている。

しかし、戦の手柄話をまとめた軍記物や、家の栄光の歴史を編纂した家譜などの史料の記述が、信憑性が薄いと判断されるのは、西欧由来の近代歴史学が導入されて以降の「常識」であり、1次史料と2次史料を弁別しなければいけない、2次史料はそのままでは使えないとするのも、こうした史料が検討された結果、たどりついた結論であることは押さえておきたい。

江戸時代にも、中国由来の「考証学」は存在し、想像によって書かれた臆説を排して、事実を見きわめるべきだとする発想は存在した。しかし、古文書などの1次史料が収集され、活字化されている現代とは違い、史料批判は不十分だった。近代歴史学の導入後、こうした軍記や家譜の史料批判が進み、同時代史料である古文書との照合や検討が進められ、信長や本能寺の変研究は大きく進展した。つまり「怨恨説」の検討によって、史料の信憑性の見極めが飛躍的に進歩したと言えるのである。

監修・文/安田清人