【インバウンドの観光トラブル】 オーバーツーリズムが“世界的な大問題”となっている歴史的なワケ

世界の中の日本人・海外の反応

「市バスが外国人観光客のスーツケースで埋まってしまった」「神社境内でポイ捨てなどの迷惑行為が横行している」など、訪日客の増加により、生活への影響やマナー違反の問題が目立つようになった。この「オーバーツーリズム問題」は、日本だけではなく、世界各国で社会問題となっている。なぜ、ここまで大きな問題となったのだろうか? 旅行の歴史を振り返りつつ、現代のオーバーツーリズムの特異性、なすべき対策について考えてみたい。

■人類史上にも例がない「空前のオーバーツーリズム」

世界各地でオーバーツーリズムが社会問題と化している。ゴミの散乱や騒音のようなマナー違反から大行列、交通渋滞、地価と家賃の高騰まで、まるで判で押したかのよう。世界中の観光地が共通の問題に悩まされるなど、人類の歴史上、過去に例のないことである。

世界の人口が過去最高を更新中なのだから、あるいは旅行できる人の絶対数が増えているのだから、オーバーツーリズムを「歴史の必然」と見る声も聞こえてきそうだが、そう言い切ってしまっては何の解決にはならない。

過去にオーバーツーリズムの例がない理由として、「旅行形態の変化および多様化」という見方が必要ではないだろうか。そこで、まずは世界史上における「旅行」について振り返ってみたい。

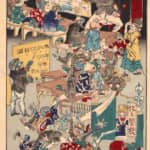

■旅行のはじまりは宗教における「聖地巡礼」

世界史上での旅行の起源はおそらく聖地巡礼にある。ヨーロッパのキリスト教世界の場合、10~11世紀頃から巡礼の旅が盛んになった。

巡礼の旅の一番の特徴は、目的がはっきりしていること。旅行者の行動パターンが予測の域を出ることはなく、異教徒と衝突することはあっても、現在の観光地に起きているような問題は起こりようもなかった。

巡礼と言えば、日本でも江戸時代に伊勢神宮をはじめ、由緒ある神社仏閣への参詣・参拝を目的とする旅行が盛んになったが、これも目的が明確な上、御師という案内人が同行して何から何まで手配していたから、社会問題とは無縁だった。

■イギリス名家の子弟が通過儀礼として行った「グランドツアー」

イギリスでは17世紀末から、良家の子弟によるヨーロッパ大陸への旅行が盛んになるが、古典的教養の修得を目的としたこれは通過儀礼を兼ねたもので、「グランドツアー」と呼ばれた。

最終目的地は古代ローマの遺跡が残り、ルネサンス芸術を豊富に目にすることができるイタリアだった。この旅行も目的が明確で、訪れる場所もおおかたいっしょだが、ときたま羽目を外す者が出る程度で、大きな社会問題と化すことはなかった。

同じくイギリスでは、やがて19世紀に世界最初の旅行会社が設立された。創設者は実業家のトーマス・クック。1841年、彼が禁酒運動家を対象に企画した安価な鉄道旅行が、現在の「パッケージ・ツアー」の元祖とされている。

現在におけるパッケージ・ツアーは一台のバスによる移動を基本とし、食事する場所や買い物をする場所、トイレ休憩の場所まで事前に決められているから、「箱型」「あご足付き」とも呼ばれる。自由行動の余地が少ないから、騒音問題と言っても、静寂を求められる場所でのおしゃべりが問題視されるくらいだった。

巡礼や古典的興味による旅行は小グループや個人によるものが多いが、目的がはっきりしているだけに、行動パターンが一定しており、トラブルを起こす人は少なかった。

- 1

- 2