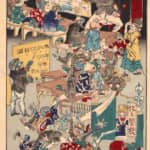

【インバウンドの観光トラブル】 オーバーツーリズムが“世界的な大問題”となっている歴史的なワケ

世界の中の日本人・海外の反応

■観光トラブルにより「外国人への特別料金」がスタンダードに

少なくとも20世紀末頃まで、観光トラブルと言えばスリや置き引きなど、旅行者が被害に遭うものばかりだった。それがわずか20余年で、まさか旅行者が加害者の立場になるとは。

世界はこの問題に手をこまねいているわけではなく、イタリアでは2011年に宿泊税の徴収が開始され、ヴェネツィア市はこれに加え、2024年から入島税の徴収を開始した。ヨーロッパの主要観光地でこれに倣う動きが続発すると思われる。

ヨーロッパ以外の地域では、外国人に特別料金を科す二重価格制が早くから取り入れられ、鄧小平時代の中国では、観光名所の入場料が外国人は中国人の1・75倍となっていた。

このくらいの差はまだ可愛いほうで、現在のところ、エジプト・ギザの大ピラミッドは外国人に9倍、インドのタージマハルは38倍、ヨルダンのペトラは50倍の料金を科している。本来これらは内外の所得差を考慮しての設定だったが、期せずしてオーバーツーリズム対策を先取りしたかのような形となった。

■日本におけるオーバーツーリズム対策

姫路城でも、訪日客向けに4倍の価格設定を検討中

日本では姫路城で二重価格導入の動きが見えるが、いまだ決定には至っていない。日本は万事において対応が遅いのかと言えばそうではなく、新宿のゴールデン街ではパンデミック以前からすでに、「お通しトラブル」を防ぐため、お通しの分を個々のドリンク価格に上乗せした「外国人用メニュー」が浸透していた。お役所を通す必要がなく、小回りの利くところの対応は早い。

法外なぼったくりは日本の恥だが、オーバーツーリズム対策としての二重価格や別メニューの提示はやむをえないこと。日本が「何でも安い国」になった現状を認めたくない人もいるようだが、現実を直視しないことには何も変わらない。インバウンドを経済成長の牽引役と期待するならなおさら、オーバーツーリズム対策を早急かつ続々と打ち出すべきではないだろうか。

- 1

- 2