江戸一番の“美人”は誰だ⁉ 一世一代の美女評判くらべ「笠守お仙vs柳屋お藤」【大江戸かわら版】

大江戸かわら版【第8回】

江戸時代には、現在の新聞と同様に世の中の出来事を伝える「かわら版」があった。ニュース報道ともいえるものだが、一般民衆はこのかわら版で、様々な出来事・事件を知った。徳川家康が江戸を開いて以来の「かわら版」的な出来事・事件を取り上げた。第8回は、江戸の美女・評判競(くら)べについて。

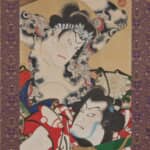

江戸で名高かった6人の美女を描いた浮世絵のシリーズ作品。上部には、「こま絵」に美人の名前が判じ絵で書かれている。画家は江戸時代における美人画の大家・喜多川歌麿。

「高名美人六家撰・難波屋おきた」 喜多川歌麿

東京国立博物館蔵、出典/Colbase

江戸時代を通じて、町人の文化や町人による経済が最高に高まった時期が、明和・安永といわれる時代の16年間であった。狂歌(きょうか)・川柳・黄表紙(きびょうし)などが庶民文芸として確立し、通人として知られる戯作者・太田蜀山人(しょくさんじん)や浮世絵師・鈴木春信(はるのぶ)などが活躍した時代でもある。この太田蜀山人が興味を示し、その作品に登場させたのが、お仙とお藤の2人であった。この2人を「江戸の二大美人」として、かわら版が面白おかしく取り上げた。その結果、2人が住み暮らしていた場所には多くの江戸っ子が訪れて、賑わいを見せるようになり、さらには鈴木春信による浮世絵にもなった。この浮世絵は、地方から出てきた人々の江戸土産にもなり、特に「笠守お仙(かさもりおせん)」の名前は日本中に知れ渡ったという。

かわら版が伝えた、いわゆる江戸の「ミス○○」が、笠守お仙と柳屋お藤であったのだ。このような美人競べは、太平の世である「明和・安永」という時代が生み出したものであったろう。

笠守お仙は、江戸・谷中(現、台東区谷中7丁目)にある笠守稲荷境内の水茶屋で働いていた。茶汲み女、と呼ばれる仕事である。今でいえば「喫茶店のウエートレス」といったところか。とにかく美人であった。明治以降まで子どもたちの手毬唄(てまりうた)にまでお仙は歌われたという。その手鞠唄は「向こう横町のお稲荷さんへ 一銭上げて ざっと拝んでお仙の茶屋へ 腰を掛けたら渋茶を出した 渋茶よこよこ横目で見たら 土の団子か米の団子か お団子 団子」というもので、女の子たちが鞠を付きながら調子を取って歌ったものである。

お仙が手毬唄にもなるような有名人になったのは、その美人ぶりを聞いて浮世絵に仕立てた絵師・鈴木春信と、お仙に惚れて通い、小説にもした戯作者・太田蜀山人のお陰であった。後にお仙は、河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)の脚本によって芝居にもなった。お仙は、浮世絵や小説に取り上げられてから、かわら版や読み売り(現在の新聞号外のような臨時出版物)に取り上げられて、さらに評判を高めた。「誰もが一度は会いたい女性ナンバー1」となったのだった。

一方の柳屋お藤は、浅草の柳屋という店で楊枝(ようじ)を売っていた。この時代の楊枝というのは、竹で作った歯ブラシで、江戸の人々はそれに塩を付けて歯を磨いた。現在の爪楊枝とは異なる楊枝である。

お藤の柳屋は浅草・雷門を入って浅草寺参道の、仲見世にあったらしい。浅草は江戸の当時は、日本一の盛り場であった。そこに江戸で「笠守お仙」と日本一を競う美女「柳屋お藤」がいたのだから、江戸っ子は使いもしないで楊枝だけを買いに柳屋を訪れた。ひと言、お藤と言葉を交わすだけでのぼせ上がったというのだ。そして「よし、浅草でお藤を見たからには、今度は笠守稲荷に行って、お仙を一目見ようじゃないか」ということになり、浅草も谷中も男たちで溢れた。美女競べの、これが効果ともいえた。