豊臣秀頼は生きていた⁉ 各地で語り継がれる「秀頼」生存説

今月の歴史人 Part.7

「秀頼生存説」は、非業の死を遂げた豊臣秀頼に同情した人々の噂話か、それとも真実なのか……?

■豊臣秀頼生存説もあり、薩摩に残る伝承とは?

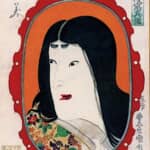

豊臣秀頼(国立国会図書館蔵)

この幸村生存説とともに、秀頼生存説も流布した。フランス人のクラッセが書いた『日本西教史』には「秀頼が母と妻とを伴って辺隅(遠く離れた僻地)にいる一大諸侯(力のある大名)に寄寓(きぐう)して、兵を募り、再挙を謀っている」という記述が残っており、平戸のイギリス商館長リチャード・コックスの日記には「秀頼の遺体が大坂城で発見されなかったので、実は死なずに密かに大坂城を脱出していた、と信じる者が少なからずいる」とある。さらにコックスは「秀頼らは薩摩、あるいは琉球に逃れたという報がある」、「秀頼は今なお、重臣5~6名とともに生存し、おそらく薩摩にいるのだろうという風聞がある」とも記している。

ずっと後の江戸時代後期に、肥前・平戸藩主の松浦静山(まつうらせいざん)が書いた『甲子夜話(かっしやわ)』『甲子夜話続編』によれば「豊臣秀頼が大坂城を脱出して薩摩に逃れた」とある。この時代に至ってもそうした言い伝えがあったことが分かる。これらは「貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)」ともいわれる範疇に入る説話であることも指摘されている。

江戸後期の国学者で歌人・小説家でもあった上田秋成(うえだあきなり)が書いた随筆集『胆大小心録(たんだいしょうしんろく)』では「島津より城内へ兵糧五百石を入れんといふ。神君(家康公)許して入れさしむ。米を納めて歩卒等帰る。この中に秀頼・真田(幸村)・後藤(又兵衛)・木村(重成)もつれてしのびやかに出でたりとぞ」として、秀頼ばかりか真田・後藤・木村までを島津の軍勢が救出した話を書いている。

これは元禄の頃に書かれた書物『真田三代記』(幸村の大坂の陣などの活躍を描いた荒唐無稽な講談調の小説)にある「幸村は、秀頼の命により、息子の大助とともに後藤又兵衛や長曾我部盛親らと、大坂城の抜け穴から脱出し、兵庫から船で薩摩に向かい、約1ヶ月後の6月21日に無事に鹿児島に着いた」という記述を知って、秋成がリライトしたもののようである。

松浦静山といい、上田秋成といい、江戸の後期まで秀頼や幸村の大坂城脱出・生存説が語られるところに、幸村人気・秀頼愛惜の念が高かったことがわかる事実ではある。

以上の記述に共通するのが、秀頼を薩摩に落ち延びさせたのが幸村であって、コックスのいう「重臣」とは幸村らを指しているのではないか、ということだ。

豊臣秀頼生存説

監修・文/江宮隆之