豊臣秀頼が出陣しないまま終わった大坂の陣で、秀頼の出陣を妨げたのは何だったのか

今月の歴史人 Part.3

徳川vs豊臣の最終決戦・大坂の陣において、豊臣方の総大将・豊臣秀頼は戦場に立つことなく、戦いを終えた。そこには複雑な事情があったようだ。

■豊臣秀頼の安全を優先する淀殿と側近らの判断

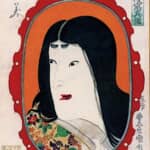

豊臣秀頼と淀殿(『和睦論難波戦記』東京都立中央図書館蔵)

関ヶ原合戦の西軍の生き残りは多く、ほかには後藤や塙のように、主君と喧嘩して主家を飛び出した武将もいる。真田・毛利を除いては、彼らのなかに「豊臣恩顧」意識はほとんどなかったはずである。

それに加えて、淀殿や大野治長の方針は一貫して「秀頼さまの身を危険な場所には出さない」であった。武将たちの評定(軍事会議)の場でも同じ方針が繰り返された。淀殿48歳、秀頼22 歳というのが冬の陣での2人の年齢であった。「いい歳をして、いつまでもおふくろ様の言うがままに従う総大将か……」という失望は、武将・牢人衆の誰にもあった。

この状況は、14年前の「関ヶ原」にもあった。もし関ヶ原合戦に秀頼が出陣していたら、いくら「石田三成憎し」で家康に味方している豊臣恩顧の豊臣系大名(福島正則・黒田長政・細川忠興・加藤嘉明など)でも、秀頼に対して弓引くことは出来ず、逆に家康が危うい場面になる可能性は非常に高かった。

当時まだ8歳という幼子であったとしても、秀頼自身が戦場に出ることによって「豊臣政権」の復活と安定の絶好の機会になったはずであった。しかし、それも淀殿とその側近たちの「秀頼さまに怪我はさせられない。場合によっては命の危機もある。そんな危ない場所に決して秀頼さまを近付けてはならない」という反対の声によって潰れてしまったのであった。

それでも大坂冬の陣は、散々に徳川方(東軍)を痛めつけ、形の上では大坂方(西軍)の勝利に終わった。そして家康は、策略を巡らせて一時的な講和を結ぶことにした。淀殿やその取り巻きは、祝杯まで挙げて勝利を祝った。

■遂に叶わなかった出陣。そして豊臣家の終焉の時

その直後から、家康は大坂城の破却を実行した。外堀ばかりか内堀も、二の丸・三の丸・惣構のすべてが壊された。最も東軍を恐怖させた幸村の前線基地「真田丸」も同様に破却された。大坂城は、丸裸にされたも同然であった。

そして翌年・慶長20年4月、東軍20万が集結した。大坂夏の陣の開始である。その5日、秀頼が城外を巡視すると、西軍の士気は大いに上がった、と記録されている。だが秀頼の城外視察もここまでであり、豊臣・徳川双方の主要戦力が整った26日には大和郡山城で戦端の火蓋が切られた。

やがて戦いは、道明寺・若江・八尾・誉田(5月6日)から天王寺・岡山・茶臼山(7日)と徐々に近くなってくる。6日、大坂城を出た後藤・真田・薄田・明石・毛利など2万の西軍は、道明寺を目指した。さらに天王寺に転戦した真田隊であったが、幸村はこの7日、秀頼に対して「出陣」を要請した。大坂城内も慌ただしくなっていた。

『大坂御陣覚書』には、幸村の要請に応えようとした秀頼とその側近たちの様子が記されている。それによれば、7日天王寺表の幸村から秀頼への出馬要請があった。幸村は「最後の決戦に御出馬を」とする。これに対して秀頼は「おう!」と応え、梨地緋縅(なしじひおどし)の具足、太閤直伝の金の割切20本、赤の吹抜10本などを立て黒馬に乗って出陣し、玄関から桜門を経て城外の堀端にまで出た。ところが、ここまで出たところで前線の大敗北を伝える伝令が来て、側近の1人・速水甲斐守などが「これ以上の出陣は無理である」として城内に戻るように促した。「これ以後は、本丸を固めて戦い抜き、いよいよの時には御自害を……」というのである。秀頼は、こうした側近の言葉に素直に頷き、千畳敷御殿に引き返したという。実際にはどうであったか。

伝えられるほとんどが、秀頼の出馬に対して淀殿と大野治長などが反対し、ついには出陣できないまま終わった、としている。しかし、先に見た『大坂御陣覚書』に記されるように、秀頼自身は最後の最後には「家康と東軍に一矢を報いたい」として、華々しい出で立ちで出馬した可能性もあろう。

ただ、この時に秀頼が出陣していたとして、戦況は変わっただろうか。すでに戦国武将も代替わりし、徳川幕府体制は定着していた。秀頼出陣で東軍諸将の「豊臣恩顧」の意識が蘇る可能性は低かったはずだ。

史実としては、7日の幸村らの出馬要請を側近らが止めてしまい、8日には東軍の総攻撃によって大坂城は落城。秀頼は赤地錦の鎧直垂・同化粧袴・梨地緋縅の具足・「天下一振の吉光太刀」・「鍋藤四郎の脇差」という総大将の出で立ちで母・淀殿と共に自刃。23歳の最期であった。

監修・文/江宮隆之