徳川家康が実施し、「徳川幕府」の安定の礎ともなった”大御所政治”とは一体どのようなものだったのか⁉

徳川家康の「真実」

秀忠に将軍の座をすぐに譲位し、ふたりで政権を支えた「大御所政治」はその後、長く続く江戸幕府継続にも大きな影響ももったという。

■徳川家康、大御所として将軍・秀忠を補佐

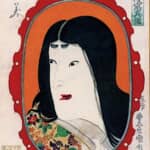

徳川家康(国立国会図書館蔵)

家康が将軍の時代に幕府を動かしたのは、年寄と呼ばれた大久保忠隣(おおくぼただちか)と本多正信(ほんだまさのぶ)であった。年寄は後の老中職に相当し、徳川秀忠が将軍となった後も二人が年寄として幕政を担当したが、将軍職を退いた家康も大御所と呼ばれ、幕政に重きをなした。

家康は将軍職を秀忠に譲ると、江戸城も譲る。そして、12年(1607)に駿府城を新たな居城に定める。終焉の地ともなった。

東国は新将軍の秀忠に任せたものの、西国については大御所(おおごしょ)と呼ばれた前将軍の家康が目を光らせる体制を取った。よって、朝廷や西国を監視する京都所司代は自分の直轄下に置いている。江戸と駿府の二元政治のスタイルが取られたわけだが、秀忠が家康に遠慮していたことから家康主導の傾向が強かった。いわゆる大御所政治である。

家康は正信の子の本多正純(ほんだまさずみ)を側近に置いたほか、天海(てんかい)・崇伝(すうでん)などの僧侶、茶屋四郎次郎(ちゃやしろうじろう)などの豪商、外国人ウィリアム・アダムス(三浦按針)、ヤン・ヨーステンなどバラエティに富んだ人材を召し抱え、寺社・貿易・外交などの政策に関与させた。将軍の朱印状を所持する商船にのみ貿易を許可する朱印船貿易の制度や、断絶していた朝鮮との国交との回復などで手腕を発揮させた。

監修・文/安藤優一郎