大坂夏の陣後、徳川家康は豊臣秀頼を生かすつもりでいた⁉─最新研究でひもとく大坂の陣─

徳川家康の「真実」

大坂の陣について、令和版の2つの新説で迫る!

【新説①】大坂冬の陣後の「二の丸の埋め立て」は豊臣家の合意の上だった⁉

二の丸付近を描いた『大坂冬の陣図屏風』

奥にそびえるのが大坂城。中央に描かれた二の丸が埋め立てられ、無防備に。(東京国立博物館蔵/出典:Colbase)

大坂冬の陣は、慶長19年12月19日、徳川家康と豊臣方の和睦で終結した。その時の和睦条件の一つに、大坂城の惣構(そうがまえ)の堀を埋めるというものがあった。ところが家康は、惣構の堀を、大坂城の「惣堀」(すべての堀)と曲解し、すべての堀を埋めてしまったとされている。

ところが、当時の史料をひもとくと、合意の内容は、大坂城惣構、二の丸、三の丸の破却と堀埋め立てであることがはっきりする。しかも、これは豊臣方が了解していただけでなく、二の丸と三の丸の破却と堀埋め立てを担当していたことも明らかとなった。

和睦成立後、東軍諸大名は、自分の陣所の前方の惣構を担当区画とし、その破壊と堀埋め立てを瞬く間に実行した。

ところが、豊臣方の担当部分は作業が進捗せず、堀が広く深かったこともあって難工事だったようだ。そこで、徳川方の諸大名も参加し、作業を進めたものの、なおも進まず二の丸や西の丸の建築物を破却して投げ込み漸く完了したという。

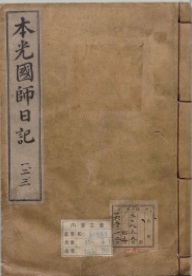

和睦について記した『本光国師日記』

大坂冬の陣後の和睦に際し、「二の丸を埋めて本丸だけにする」と記載されている。(国立公文書館蔵)

【新説②】大坂夏の陣後は秀頼を生かすつもりでいた

豊臣秀頼淀殿ら自刃の地の碑

秀頼と淀殿がこの場所で自害したと伝わり、大阪城公園内に平成9年に建てられた。

大坂夏の陣は、慶長20年5月7日に、両軍の決戦が行われ、真田信繁(のぶしげ)らが戦死し、大坂方の敗北が決定的となった。この日、城内から内通者の放火により、大坂城は炎に包まれ、ほとんどの建物が焼け落ちた。

この時、豊臣秀頼と淀殿は山里曲輪にある土蔵に潜んでいたといい、秀頼夫人・千姫(家康の孫)、常高院(淀殿の妹)を城外に送り出し母子の助命嘆願を行わせたが許されず、2人は自刃して果てた。

ところが、家康自身は、大坂夏の陣において、秀頼を討つつもりはなかったようなのだ。家康が東国などの諸大名や旗本らに通達した動員には、「大坂国替」のための出陣とあり、出陣用意ではなく、通常の上洛支度に、武具携帯というものだった。家康は大坂に居座る牢人を追放し、秀頼を国替えのため他国に移す目的で動員をかけたらしい。だがこれを大坂方への攻撃と捉え、豊臣方は戦闘態勢に入ってしまったのだ。家康は、秀頼母子の助命嘆願を受け、自らは判断できず家康の息子で江戸幕府2代将軍・徳川秀忠(ひでただ)に委ねた。秀忠は将来の禍根を断つべきだと考え、これを拒否したのである。

監修・文/平山優