徳川家康はどのようにして「大坂の陣」に持ち込んだのか⁉

徳川家康の「真実」

明確な対立関係にはなかった家康と豊臣家。ただ秀頼の権威は成長していくとともに増し始め、いずれ脅威になることが見え始めていた…。

■方広寺鍾銘事件で且元と淀殿を離間させ大坂の陣へ

軍議で割れる豊臣方

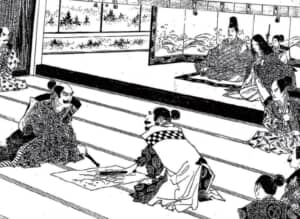

当初、大野治長による京都への進撃や信繁の積極的な迎撃・奇襲が提案されたが採用されず、籠城戦となる。兵の配置や出撃路は後藤又兵衛の提案に落ち着く。(国立国会図書館蔵)

家康は、豊臣方の失態を待ち望んでいたが、ようやくその機会が巡ってきた。慶長19年の方広寺鍾銘事件である。

秀頼は、秀吉の17回忌に向けて方広寺(大仏殿)の再建を進め、大仏の開眼供養の日取りなども決定し、順調に推移していたが、家康は鍾銘の中にある「国家安康」「君臣豊楽」の文字を不吉とし、供養などの延期まで指示した。家康の諱を「安」で切り、豊臣家の繁栄を願うという意味に解して難癖をつけた。五山の僧も巻き込むことで豊臣側の失態をより印象付けた。

弁明の使者として駿府の家康のもとに赴いてきた片桐且元(かたぎりかつもと)にはあえて対面せず、且元自身に解決策を模索させるように仕向けた。且元の交渉が長引いていることを憂慮した淀殿(よどどの)は大蔵卿局(おおくらきょうのつぼね)らを下向させた。家康は且元に対するのとは打って変わって女房衆には親しく接見し、何事も心配する必要はないかのように挨拶した。両様の対応をすることで大坂方の分断を狙う巧妙な作戦であった。

且元は①淀殿を人質とする②秀頼が江戸に参勤する③大坂城を出て国替えに応じるといった方策を建言。豊臣方は、大蔵卿の伝える家康の態度とあまりにもかけ離れていることから且元を裏切り者と決めつけ、且元の殺害を計画した。

豊臣方が混乱する中、家康は慶長19年10月1日、大坂城攻めを決定した。家康の決断を後押ししたのは、いわゆる豊臣恩顧の大名といわれる、加藤清正や浅野幸長、池田輝政らが相次いで没しており、豊臣方に味方すると思われる大名がいなくなっていたことも大きい。

実際に秀頼の呼びかけに応じた者はひとりもいなかった。ただ、福島正則だけは開戦回避に向けて努力したが、家康の決断を覆すことなど不可能だった。

大坂冬の陣は、11月に戦端が開かれたが、大坂城は難攻不落の鉄壁の城郭であり、包囲戦となった。膠着(こうちゃく)状態に痺れを切らした徳川方は出丸の真田丸を攻撃したものの、真田信繁(幸村)の活躍で敗退してしまった。

しかし総勢20万ともいわれる徳川方を撃退できるわけもなく、和談となった。大坂城は本丸のみを残し二の丸、三の丸の堀は埋め立てる、織田有楽斎(おだうらくさい)と大野治長(おおのはるなが)から人質を出す、籠城者の罪は問わない、などの条件で講和したという。

■家康は助命する意向だった?! 秀忠が自害を命じ豊臣家滅亡

双方とも一時的な和睦と認識していたが、豊臣方が牢人衆を抱えたままであることなどを理由に、翌慶長20年4月、家康は再戦を決意。大坂城は和睦後に堀が埋められ、本丸のみを残す裸城同然の状態になっていた。籠城戦は不可能となり、出撃した大坂城の将士は各個撃破され、大坂城の運命は風前の灯となった。

「駿府記」5月7日条には、大野治長の使者が茶臼山の家康本陣へ赴き、「牢人衆は残らず討死し、今日、姫君(千姫)は城を出られて岡山におられます。秀頼と淀殿を助命してくれるなら、大野治長をはじめ主だったものは切腹します」と本多正純(ほんだまさずみ)を通じて家康へ伝えたところ、家康は助命に傾いた。

しかし、翌8日、秀忠が淀殿・秀頼母子の居場所を知り、切腹するように命令した。この記述だけを見ると、家康は助命する意向だったが、秀忠が自害を命じたということになる。

また、「大坂御陣覚書」には、最終局面に至って家康は井伊直孝(いいなおたか)を通じて、秀頼に降伏を促したという。助命の交渉中に早まって自害したという説まであるが、家康が本気で助命しようと考えていれば、確実に助命されたはずである。秀頼を討ち取ることが大坂の陣の第一義であり、助命には程遠かった。

母子は自害し、豊臣家は滅亡した。秀頼の遺児・国松丸(くにまつまる)は、5月23 日六条河原で処刑されたが、女児(天秀尼)は助命された。

監修・文/和田裕弘