遅咲きの12代徳川家慶は意外と政治に熱心だった? 先代のツケを払うための大改革断行!

今月の歴史人 Part.7

NHKドラマ『大奥』では、12代将軍家慶による娘祥子(後の家定)への卑劣な行いが描かれた。あっけない最期を迎えた家慶だったが、その治世は一体どのようなものだったのだろうか? そこには大奥へも大きな影響を与えた一大改革があった。

■長すぎた父の治世を引き継いで始まった「天保の改革」

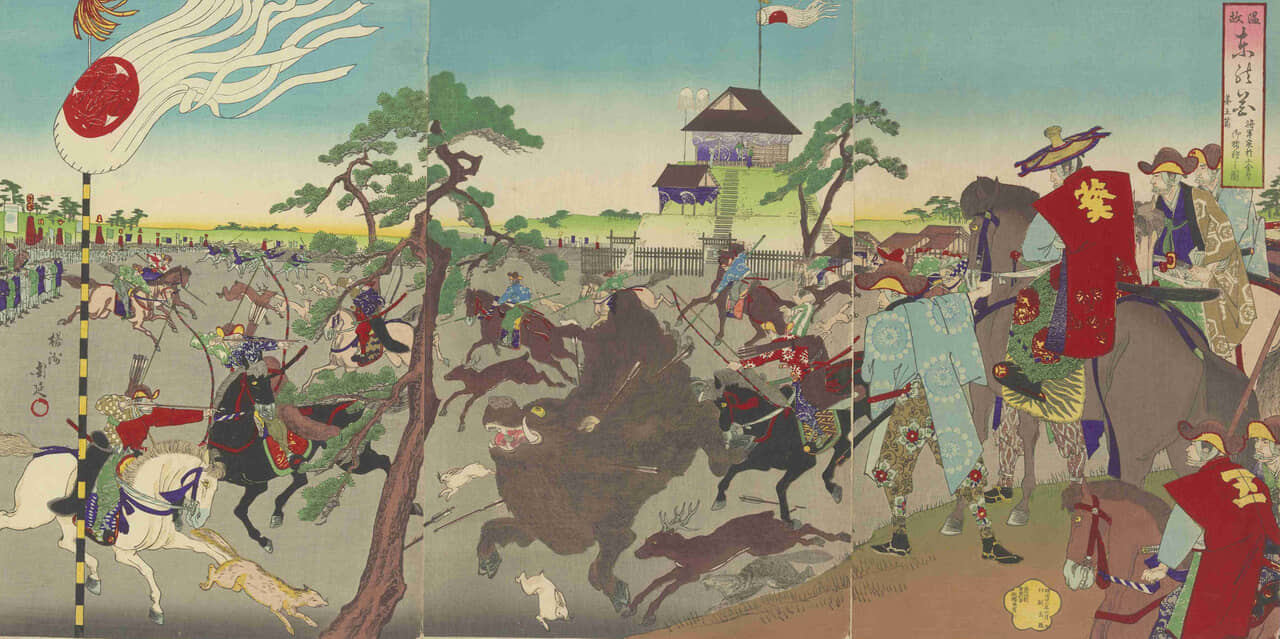

家慶は猪・鹿狩を好み、嘉永2年(1849)には旗本が約2万人参加したといわれる盛大な猪・鹿狩を行った。

揚洲周延『温故東の花 第5篇 将軍家御小金原御猪狩之圖』/都立中央図書館蔵

12代将軍、徳川家慶は11代将軍・徳川家斉の次男で、寛政5年(1793)5月14日に誕生し、6月24日に兄の竹千代が病死したため嫡子となった。寛政9年(1797)に5歳で元服して西の丸へ移ったが、将軍職に就くことになるのは、天保8年(1837)、45歳になってからのことだった。

父家斉が大御所として実権を握っていたため、家慶の時代は天保12年閏正月30日に、家斉が69歳で亡くなって以降からと言えるかもしれない。

ここから始まるのが、老中首座水野忠邦が主導する「天保の改革」であった。幕府は文政期以降、財政を立て直すため、貨幣鋳造を続けていた。金銀の含有量を減らすことで、これまでの貨幣との差額を幕府の収入とするのである。品質を下げた貨幣が世に多く流通するすることでインフレを招き、物価は上昇することになる。忠邦は、その原因を奢侈(しゃし)に求め、徹底的な贅沢の取り締まりや倹約令を庶民から武士に至るまで科した。

また、株仲間を解散させ、自由に取引をさせることで、物価上昇に歯止めがかかると考えたのである。さらに江戸の人口を減らし、農村の人口を回復させるために、「人返しの法」を発布した。

この忠邦のやり方に反対したのが、「遠山の金さん」で知られる当時の北町奉行、遠山景元(とおやまかげもと)である。忠邦が「人返しの法」でその日稼ぎの者を江戸から減らすことによって、飢饉の際の一揆や打ちこわしを防ぐことを考えたのに対して、遠山は、町会所に設置する囲米(かこいまい)などの救済措置であらかじめ飢饉に備えようとした。

また、江戸の人口が減少することで、武家や町家の奉公人のなり手が減り、労働力不足から彼らの賃金が上昇し、物価上昇にもつながると指摘した。

贅沢の取り締まりでは、忠邦は歌舞伎にも目を付けた。江戸三座(中村座・市村座・森田座)を廃止するか、郊外に移転させようというのである。芝居小屋が繁華街にあり、家事を出しやすいし、江戸の風俗にも悪影響を与えるというわけだ。

それに対して遠山は、これまでの享保の改革や寛政の改革の際にも移転されておらず、特に火災が多いわけではないことや、移転することによって芝居関係者の営業および生活に悪影響があり、芝居町の地価が下落して地主も困ることが予想されるとして反対した。

この時は、将軍家慶も遠山の意見を知り、忠邦に再検討を促したという。しかし、忠邦が風俗に悪影響を与えると強調したことで、廃止は免れたものの浅草へいて移転することになった。

監修・文/福留真紀