古代より、墓のない人生は〝はかない人生〟⁉~古典落語『お見立て』から紐解く、日本人の墓への想い~

桂紗綾の歴史・寄席あつめ 第27回

本記事は、大阪・朝日放送のアナウンサーでありながら、社会人落語家としても活動する桂紗綾さんに「歴史」と「落語」をまじえたお話を楽しく語ってもらう記事です。

■死を悼み、死者を丁重に葬ることはいつだって変わらない

暑さ寒さも彼岸まで、とは言いますが、今年も残暑厳しかったですね。いわゆる〝お彼岸〟に行われる彼岸会の法要は、日本にしかない仏教行事です。先祖供養のため、一年に二回、春分の日と秋分の日の前後七日間にお墓参りをしたり、仏壇にお供え物をしたり。日本では他にも祥月命日や月命日、お盆等にも墓前で手を合わせ、故人を偲びます。

「私のお墓の前で泣かないで下さい」

秋川雅史(あきかわまさふみ)さんが歌ったことで広く知れ渡った『千の風になって』の歌詞冒頭です。芥川賞作家・新井満(あらいまん)氏が作者不詳の英語詩を翻訳したもので、「亡くなった自分は風や光、雪、鳥、星になって、いつだって大切なあなたのそばにいるよ、だからお墓の前で泣いてばかりいないで」という故人からの想いが歌われています。アニミズム的な思想で、遺された人が救われるよう願った曲ですが、「物理的にはもちろん、死者の魂はお墓に眠っている」との心理があるからこその大ヒットだと言えるでしょう。

〝墓〟とは遺体や遺骨を納めた場所のこと。日本最古の墓は北海道知内町で旧石器時代のものとして、土を掘った跡が発見されています。縄文時代の墓は住居の側に穴を掘り、屈葬・伸展葬で埋葬しました。弥生時代には墓地が集落の隣接地に形成された上、甕や木棺に遺体を納め、墓の周囲に溝を作り石や壺を飾り始めます。

日本の古代の墓(古墳)にあった石棺

墓が主役の時代・古墳時代には、権力の象徴として巨大な墳墓が築かれました。形状は徐々に竪穴式から横穴式に変化し、埋葬品も種類や数が多くなります。そして、奈良時代から中世に至るまで、生活圏と墓地は隔離されます。平城京・平安京では都の周縁に墓地が設けられました。平安時代には仏教の影響で、土葬に加え貴族階級では火葬も行われ、庶民にも納骨信仰が広まった鎌倉時代以降は、火葬と土葬の両方が一般的になりました。しかし、江戸時代には再び土葬メインに戻り、明治・大正と文明開化が進む中で火葬が主流となってきたのです。墓石の誕生は江戸時代。武士の墓で土饅頭に板塔婆や石塔婆が建てられ、その後庶民の墓にも卒塔婆や墓石が建てられるようになりました。

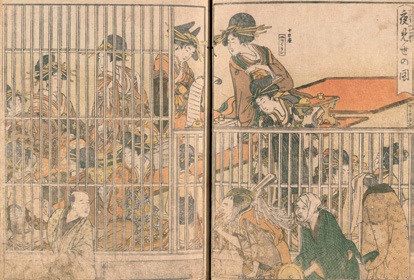

吉原の張り見世(国立国会図書館蔵)

『お見立て』という落語があります。吉原が張り見世(格子の内側に遊女がずらりと並んで客を待つこと)をしていた時代、客が遊女を選ぶ行為を〝お見立て〟と呼んでいました。花魁の喜瀬川は、野暮で朴訥とした田舎大尽の杢兵衛(もくべえ)のことを疎ましがり、若い衆(わかいし)の喜助に「大尽への恋煩いで私は死んでしまったということにして、お見立てを断っておいで」と言う。あまりにも善良な杢兵衛は、嫌われているとも知らず、夫婦約束までした花魁のこと、おいおい泣きながら、墓参りをするから菩提寺に案内するよう喜助に迫る。困惑した喜助は思わず山谷の寺だと答えてしまい、杢兵衛を連れていく羽目に。適当な寺に入り、良さそうな墓石の前で「これが喜瀬川花魁の墓だ」と、回りを花で埋め、線香を松明のように焚いて墓石を煙に巻く。杢兵衛は墓の前で涙を流しつつ、線香を上げ、手を合わせる。狼煙のような線香の煙と大量の花の間から戒名を見ると、男の名前で古い墓。「これは違う!ちゃんと喜瀬川の墓に連れていけ!」しかし、次は子どもの墓、その次は軍人の墓。さすがの杢兵衛も苛立ち「喜瀬川の本当の墓はどれだ」と詰め寄ると、喜六は「へえ、よろしいのを一つ〝お見立て〟願います」。

愛犬のお墓

お墓に行けば故人に〝逢える〟、そんな考えが当たり前のように根付いているからこそ、この落語が生まれました。古の時代、墓は死者の威厳を示すものでした。そして、死者の成仏を願うためのものになりました。更に時代は進み、現代では、遺された人のためにこそ意味を成すものとも言えます。最近ではペットのお墓も立派な造りになり、ペットと一緒に入れる霊園は大変人気のようです。ハムスターの骨壷、うさぎの位牌、昆虫の永代供養等もあります。全て遺された人のためであるからこそ崇高なのでしょう。

時代の流れと共に墓の形も変遷をたどってきましたが、死を悼み、死者を丁重に葬ることはいつだって変わらない、人間の善行なのかもしれません。