世界を分断し平和に亀裂を入れた「世界恐慌」と「ファシズム」とは?

今月の歴史人 Part.2

1929年、世界に激震を走られた「暗黒の木曜日」。これをきっかけに世界は大混乱するとともに、異様な空気に包まれていくのだった。

■アメリカに端を発し、世界へと波及した世界恐慌

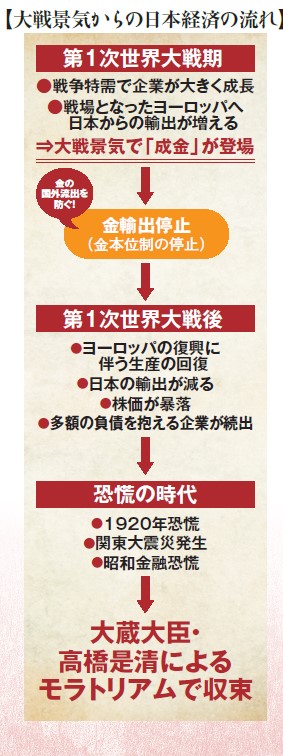

大戦景気からの日本経済の流れ

1929年10月24日、ニューヨークの株式市場が暴落した。アメリカは第1次世界大戦後、「繁栄の1920年代」を謳歌(おうか)していたが、次第にアメリカ経済を牽引してきた自動車産業などが頭打ちとなり、それでも株式投機熱が湧き上がり、実態経済との乖離(かいり)が株価の大暴落を引き起こしたのだった。

「暗黒の木曜日」と呼ばれるこの日から、2ヵ月で株価は平均42パーセント急落した。失業者は1300万人を超え、農産物価格も暴落し農作物が大量に廃棄される深刻な農業恐慌を引き起こした。アメリカは1933年に金本位制からの離脱という資本主義の根幹を揺るがす事態まで追い込まれた。

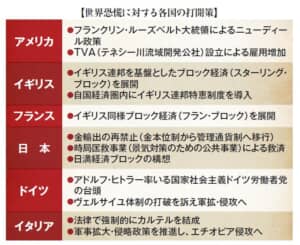

この年、ルーズベルト大統領は〝新規巻き直し〟を意味する「ニューディール政策」を打ち出した。それまでの伝統的な自由主義経済の原則を修正し、政府が積極的に経済に介入したのだ。ルーズベルトは農業調整法・全国産業復興法・社会保障法を制定し、テネシー渓谷開発事業では失業者を雇用するなど数々の施策を実行して経済を安定させた。

アメリカを震源とする大恐慌の影響は、すべての資本主義国に波及した。第1次大戦後、アメリカから復興資金の援助を受けていたヨーロッパ諸国は、アメリカの恐慌の影響をダイレクトに受けた。

各地に植民地を有する「持てる国」であるイギリスやフランスは、外国からの輸入品に高い関税をかけて、他国の商品を締め出す政策で不況を乗り切ろうとした。本国や植民地など関係の深い国々だけで経済圏をつくる「ブロック経済」である。

他方、「持たざる国」のドイツやイタリアでは、不景気による社会不安を背景に、反自由主義を掲げて強いリーダーシップを示す独裁者が支持を集めた。ナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)のヒトラーとファシスト党のムッソリーニだ。

こうして国家が全面的に経済に介入することで、地域ごとにブロック経済が進み、自由貿易体制が分断されていった。ちなみに、社会主義国として計画経済を進めるソ連は、世界恐慌の影響をあまり受けなかった。

「持てる国」と「持たざる国」の明暗

各地に植民地を有する国=「持てる国」は、ブロック経済へと移行することで保護貿易を展開。一方、多くの植民地を持たない国=「持たざる国」は、やがて勢力圏を広げるために他国へ進出せざるを得なくなっていった。

■昭和恐慌に見舞われた日本は経済が疲弊し国民の不満が爆発

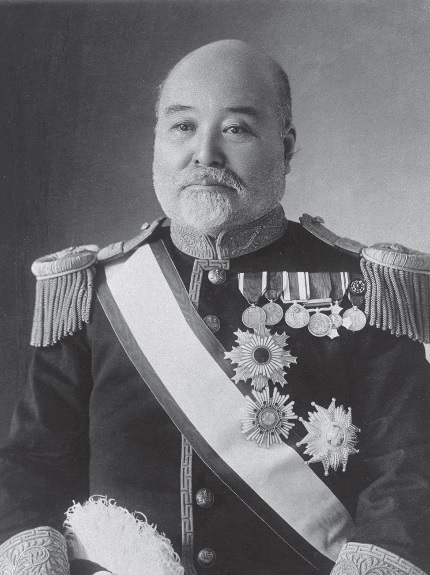

高橋是清

大蔵大臣として不況に対処し、モラトリアムによって金融恐慌を鎮静化させた。その後、二・二六事件で暗殺される。(国立国会図書館蔵)

その頃の日本は、世界恐慌以前から不況に喘いでいた。関東大震災後、昭和2年(1927)に、震災手形の処理をきっかけに金融恐慌が起こり、若槻禮次郎(わかつきれいじろう)内閣が総辞職。後継の田中義一内閣は日本銀行からの非常貸し出しと支払い猶予(モラトリアム)でなんとか事態を収拾した。

続く浜口雄幸(まはぐちおさち)内閣は昭和5年1月、第1次大戦時に休止していた金本位制を復活させた。円の価値を高めようとしたが、世界恐慌の奔流の中で莫大な正貨流出を招いてしまった。

農村では、アメリカへの輸出が滞った生糸の価格が暴落し、他の農産物も次々と凋落した。昭和6年(1931)は東北・北海道が凶作に見舞われ、娘の身売りや欠食児童が続出。日本社会は抜本的に世の中を変革する一手を求めていた。

監修・文/水島吉隆