曹操軍トップクラスの名将だった于禁は、なぜ「ザコ将」「女武将」にされたのか?

ここからはじめる! 三国志入門 第83回

■義勇兵からスタート、泣いて旧友を斬る

三国志演義連環画より 樊城の戦いで陣営が水没し、捕らえられる于禁

中国の世界遺産、泰山(たいざん)をご存じだろうか? 現在の山東半島・泰安市にそびえる標高約1500mの山。その昔に始皇帝(しこうてい)が「封禅(ほうぜん)」なる儀式を行なった場だ。今回は、その泰山の麓(ふもと)を出生地とする魏の名将・于禁(うきん/?~221年)を、正史『三国志』の記述から取り上げたい。

于禁の軍人としての人生は、義勇兵からスタートした。弓馬の技術に秀で、将才もあった彼はめきめき頭角を現す。やがて推挙を受けて曹操(そうそう)が直々に面談し、軍司馬(ぐんしば/将軍の補佐官)に抜擢する。これに感激した彼は徐州(じょしゅう)攻略戦でのめざましい功績から陥陣都尉(かんじんとい)に昇進する。

197年、曹操軍は張繍(ちょうしゅう)の軍に大敗を喫した。味方が敗走するなか、于禁は数百名の兵で踏みとどまり、殿(しんがり)の大役をこなす。その勇敢さに、逃げ出す兵は誰もいなかったという。

このとき、裸で逃げてくる味方の兵たちに出くわした。事情を聴くと、曹操が重用する青州(せいしゅう)兵が、敗戦のどさくさ紛れに略奪を働いたというのだ。于禁は即座に青州兵を討伐し、また堂々と罰した。のちに事情を聞いた曹操は于禁を責めるどころか「そなたの働きは古代の名将にも勝ろう」と、さらに昇進させたのである。

206年、于禁の旧友・昌豨(しょうき)が曹操に背いて反乱した。これが5度目の反乱といわれ、曹操がそのたびに攻めるも下せずにいた。曹操の命を受けた于禁は、見事これを討伐するが、昌豨は昔の誼(よしみ)から降伏を申し出てくる。

ところが、于禁は「包囲されてから降伏した者はゆるされない」との法に則り、旧友の彼を涙ながらに斬った。「泣いて馬謖」ならぬ「泣いて昌豨を斬る」で、その厳格さを改めて示したのである。

いっぽうの曹操は于禁の功績をたたえつつも「昌豨はわしのもとに来ず、于禁のもとへ行った。これも運命か」とつぶやいた。よほどに昌豨の才は優れていたのだろう。

このあたりが「威厳の人」、于禁の真骨頂であったが、あまりに厳格すぎたのか、人々は彼を畏怖(いふ)した。風貌も独特で、みなが于禁に一目置いたという。それは于禁が手柄を立て、昇進するたびに顕著となっていったに違いない。

ただ、しばらくは何ごともなく過ぎ、于禁は左将軍にまで昇進した。右将軍の楽進(がくしん)と並ぶ地位である。さらには曹操の臣下では、ただひとり仮節鉞(かせつえつ)まで与えられる。これは一定の軍事権を与えられたり、将兵の処分を独断で行える権限を持つ立場であったことを意味する。

曹操の弟分である夏侯惇(かこうとん)を別格にすれば、軍中の武人としては筆頭の地位にまで、于禁は昇りつめたのだ。ところが219年、于禁の人生を一変させるほどの事件が起こる。

■名将・関羽との大戦で、天運に見放される

219年、劉備軍の筆頭指揮官・関羽が、南方の要地・樊城(はんじょう)へ攻め寄せてきたのだ。于禁は曹操の命を受け、増援の七軍全権を任されて出陣する。ところが、タイミングが最悪であった。折からの長雨で、布陣した于禁の軍勢は増水した川の濁流に呑まれてしまったのである。高台へ逃れた、わずかな兵とともに于禁はやむなく降伏する。

かつて自身も曹操軍に降伏した過去を持つ関羽(かんう)。曹操軍・最高の指揮官である于禁に対し寛大な処置をとり、自身の本拠地の江陵(こうりょう)へ送って、ひとまず軟禁した。

ところが、ここでまた于禁にとって喜ばしくないニュースが舞い込む。于禁とともに援軍を率いた龐徳(ほうとく)が、関羽に捕らわれても降らず、死を選んだのである。

その知らせを受けた曹操は「于禁は30年もわしに仕えてくれたのに、新参者に及ばないとは・・・」と、こぼしたという。やむを得ぬ判断だったとはいえ、万全を期して送った最高指揮官の降伏に、曹操の落胆ぶりが浮かぶ。曹操も死期が近く、弱気になっていたのだろう。

その後、援軍の第二陣・徐晃が見事に関羽を打ち破り、撤退させる。さらに関羽は孫権軍に退路を断たれ、討たれた。于禁は江陵を奪った孫権軍の手で救出され、2年後の221年に北方へ帰された。虜囚の辱めを受け、鬚(びん)も髪も白くなった于禁を待っていたのは、曹操ではなく息子の曹丕(そうひ)。すでに曹操は前年、世を去っていた。

于禁は曹丕にねぎらいの言葉をかけられたのち、曹操の高陵(墓)へ詣でるよう勧められた。言葉に従い、高陵へ行ってみると、そこで目にした光景は、あまりに衝撃的であった。墓所の壁面には、関羽に死罪を願う龐徳と、ひざまずいて命乞いする于禁の絵が描かれていたのである。屈辱にふるえた于禁、あまりのショックに倒れ、息絶えてしまった。悶死・憤死である。

格下武将の龐徳の潔い最期と、徐晃の比類なき活躍。唯一、かばってくれそうだった曹操の死。于禁の名声は、さまざまな悪条件が重なった結果、地に落ちたといえよう。

正史『三国志』魏志で、よく「五将軍」として比較される徐晃(じょこう)や張遼(ちょうりょう)の活躍描写が際立つのに対し、于禁・楽進・張郃(ちょうこう)の記述は控えめだ。とくに于禁は皇帝・曹丕に軽んじられたことが、何らかの影響を及ぼしたかと勘ぐってしまう。

この結果、小説『三国志演義』や、横山光輝の漫画版では、于禁や楽進は「五将軍」の2トップに思えないほどの雑魚武将にされている。とくに于禁が「樊城の戦い」で龐徳の足を引っ張るだけの存在と化したのは、ただただ哀しい。

後年、于禁に同情を寄せる声も少なくない。曹丕の意地悪な行為も『魏書』などで批判された。曹丕が同じ目に遭ったとして、于禁と違う行動ができただろうか。

■于禁が女性化したアニメがあった

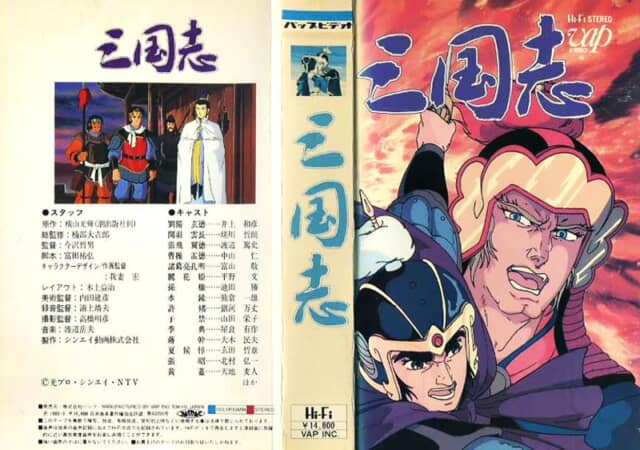

アニメ『三国志』VHS版のジャケット。本作の好評を受け続編「天翔ける英雄たち」も制作された。

ここからは余談である。今から40年近く前の昭和60年(1985)、日本テレビで制作・放送されたアニメ『三国志』は、登場人物たちの個性的な描写やストーリーの大胆なアレンジが当時話題になった(現在、ネット配信などで観られる)。

なかでも、曹操は金髪で西洋人のような大男として描かれる。その腹心として活躍するのが于禁だ。なぜか于禁は女性という設定で、曹操にひそかな恋心を抱くという役柄。曹操が妾(そばめ)を寝所へ入れるのを見て嫉妬し、からかう許褚(きょちょ)を平手打ちするなど、なかなかに「女于禁」は新鮮であった。

『三国志演義』のザコ描写に比べると、女性に転生したとはいえ、曹操の側近として立派に活躍し、厳格な女武将として描かれた姿は、ある意味では、まだ史実に近いのかもしれない。