曹操の2大合戦「官渡の戦い」「赤壁の戦い」が、大した戦いではなかったという説は本当か?

ここからはじめる! 三国志入門 第78回

後漢末期は戦乱の時代。群雄割拠を勝ち抜いた三勢力(三国)による三つ巴(どもえ)の争いとなったが、そこに至るまでのターニングポイントのうち、官渡(かんと)の戦いと赤壁(せきへき)の戦いの2つはとくに重要だ。では、これらの戦いに共通するものとは何か。歴史に与えた影響力の大きさが、どの程度のものだったのか考えたい。

■兵力差10倍が覆された官渡の戦い

「人形劇三国志」(1982~1984)に登場した曹操と程昱 Ⓒ川本プロダクション/飯田市川本喜八郎人形美術館蔵

官渡の戦い(200年)は、河北を制した袁紹(えんしょう)と、河南を平定しつつあった曹操(そうそう)が中原の覇権を競った大戦である。正史『三国志』によれば、両軍の兵力差は10対1。つまり10倍もの兵力差を覆して曹操が勝利したというものだ。

正確な兵力は不明だが、およそ10万対1万くらいと読める。注釈者の裴松之(はいしょうし)は「曹公の兵がそんなに少ないハズがない」と異論を呈したが、今回それは置いておこう。ちなみに小説『三国志演義』では袁紹軍70万に対して曹操軍7万と、かなり誇張されている。

優位を保つ袁紹軍は、官渡の砦に曹操軍を追いつめ、押しつぶす持久戦を挑んだ。無理な力押しをせず、じわじわと官渡を呑みこみ、さらに南下して献帝(けんてい)のいる許都を脅かす、はずであった。

袁紹軍の戦略は一概にミスとはいえないが、いささか長期になり過ぎたかもしれない。結局、袁紹軍の参謀・許攸(きょゆう)が寝返って、曹操に食糧庫の機密をもらす。それに賭けた曹操が乾坤一擲(けんこんいってき)、食糧庫を奇襲して焼き払い、勝利をものにした。

■曹魏の大船団が、もろくも潰えた赤壁大戦

そして赤壁の戦いも、これとよく似た格好になった。208年、今度は華北の覇者となった曹操が、孫権(そんけん)、劉備(りゅうび)の連合軍と対した。南下する曹操軍は自前の北方の兵に、襄陽(じょうよう)の降兵を加えて公称80万。対する孫・劉連合軍は4~5万。官渡の戦い以上の兵力差だが、これも周知どおり圧倒的優位だった曹操軍が敗退した。

曹操軍は赤壁の対岸にある烏林(うりん)に陣を構え、大規模な船団を置く。無理に攻めず、圧力をかけて降伏をうながし、敵の綻びを見いだそうとした。これも「戦わずして勝つ」という兵法の常道ではあったが、やはり対陣が長期に及んだのが災いする。曹操軍は戦う以前に、不慣れな風土で疫病に見舞われたのだ。

身動きがとれないなか、曹操は孫権軍の重臣・黄蓋(こうがい)の投降を受け入れた。官渡の戦いにおける許攸のような「2匹目のドジョウを狙った」のかもしれない。だが黄蓋の投降は偽りだった。接近を許した曹操軍は船を焼かれ、ろくに応戦もできず大敗した。

これらの戦いに共通するのは、兵力差を覆しての大逆転。日本でいう「桶狭間」や「厳島」のような大番狂わせが起きたのだ。

まさに兵法書『孫子』のいう「その戦いをおこなうや、久しければすなわち兵を鈍らせ鋭を挫(くじ)く」「兵は拙速(せっそく)なるを聞くも、いまだ巧(こう)の久しきをみざるなり」である。『孫子』に注釈を入れた曹操が、その愚をおかしたのは皮肉であった。222年に陸遜(りくそん)が劉備を破った夷陵(いりょう)の戦いも、やはり似た展開。だからこそ、歴史的なターニングポイントと呼べるのだろう。

官渡・赤壁は、本当に大した戦いではなかったのか?

さて本題だが、官渡も赤壁も「それほどの大戦ではなかったのでは」という説がある。

まず官渡については、たしかに官渡で敗れたあとも袁一族は強大な兵力を有し、曹操は河北平定に7年も要した。また赤壁は、曹操軍の主だった将が戦死した記録はなく、その後も大陸における曹魏の優勢は揺るがなかったのは事実だ。

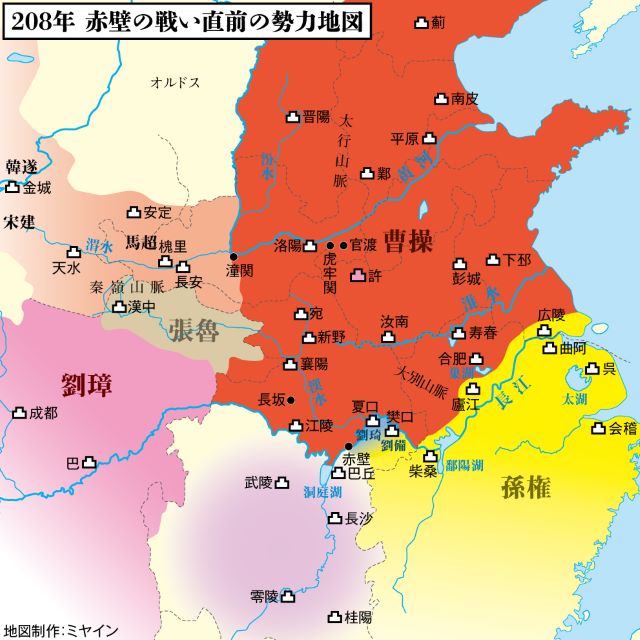

西暦208年、赤壁の戦い直前の勢力図。(地図制作/ミヤイン、参照:『中国歴史地図集 第二冊 秦・西漢・東漢時期』中国地図出版社 他)

それでも、この2つの大戦の影響が決して小さくなかったことは、その後の歴史をみれば明白である。袁紹が敗戦の2年後、202年に病死したのは、官渡の大敗が深刻なストレスにつながったとみることもできよう。これは劉備が夷陵で敗れたのちに心痛から病にかかり、翌年(223年)に没したのと似ている。袁紹亡きあとの袁一族はまとまりを欠き、曹操の侵攻を止められなかった。

次に赤壁だが、ネット上には「赤壁の戦いは史実ではない」などという大胆な説まで散見される。それは諸葛亮の神がかった活躍など、小説『三国志演義』に記される展開があまりにドラマチックにすぎ、正史の記述も少ないといわれるためだろうか。どうにも懐疑的な見方が根強いようだ。

しかし、敗者となった曹操は東の合肥(がっぴ)、西の漢中(かんちゅう)方面に侵攻ルートを変更せざるを得なくなったのは事実である。結果、東では孫権軍を突破できず、西では馬超(ばちょう)の反乱などに阻まれ、とうとう長江より南には進めなかった。曹操の中華統一は赤壁の大敗で挫折したのは間違いなく、それが三国時代到来の大きな要因である。

文献上では、正史『三国志』の魏志・武帝紀(曹操伝)には「赤壁で劉備と戦ったが負けて撤退」「疫病で多くの官吏士卒が死んだ」とある程度だが、曹操の敗北が魏の記録に詳しく書かれないのは当然といえよう。逆に蜀志・先主(劉備)伝、呉志・周瑜(しゅうゆ)伝などには確かに両軍が曹操軍の船を焼き払い、勝利したとあり、まぎれもなく大戦だったと読める。

正史『三国志』は三国時代が終わってまもない3世紀末に成立した奇跡のような書物である。先述の周瑜伝には、黄蓋の偽投降や焼き討ちの記述も確かにあり、その戦闘経過が後世の時代小説『三国志演義』にも巧みに組み込まれたことに気付くはずだ。

歴史の記述は「疑ってかかる」ことで面白さを見い出せるのも事実だが、まず原典をしっかり読み、それが記された時代や背景を知り、尊重することも大切ではないだろうか。

最後に『三国志演義』の赤壁の戦いの経過が、明の初代皇帝・朱元璋(しゅげんしょう)による鄱陽湖(はようこ)の戦い(1363年)を参考に書かれたとの説がネット上にある。実は、これこそ出どころ不明の怪しい説だ。

なぜなら、それ以前の至治年間(1322年前後)に成立していた『三国志平話』に、周瑜が考え出す火攻めや、諸葛亮が祈祷で風を呼ぶといった元ネタが出ているからである。鄱陽湖の戦いは1363年で、『明史』や『皇明英烈伝』などの成立は16世紀以降。むしろ「平話」や「演義」の戦いの描写が、そのモデルになった可能性も考えなくてはならないだろう。