「兵は神速を尊ぶ!」若き軍師・郭嘉は、なぜ深追いを進言したのか?

ここからはじめる! 三国志入門 第82回

NHK「人形劇 三国志」に登場した郭嘉 Ⓒ川本プロダクション/飯田市川本喜八郎人形美術館

三国志の時代は「軍師」の全盛期でもあった。彼らの存在こそが、一勢力の浮沈や歴史の動静を左右した。そんな軍師といえば、諸葛亮(しょかつりょう/孔明)が代名詞だが、彼は政治から外交までこなし、晩年はみずから大軍を率いたオールラウンドプレイヤーだった。

しかし、後世の私たちがイメージする軍師とは、戦場で陰から動かす存在ではないだろうか。野球でいえば監督の傍にいるヘッドコーチのような人。そんな意味での「軍師」の代表格こそ郭嘉(かくか/170~207年)である。正史『三国志』や歴史書『傅子』(ふし)に記され『三国志演義』にも、ほぼそのまま伝わった彼の活躍を振り返ろう。

曹操(そうそう)は、郭嘉と初めて会ったとき「この男がいれば大業も成せる」と評し、郭嘉も「これぞ我が主君」と胸中で喜んだという。参謀を何人も召し抱え、組織化していた曹操は、郭嘉をその筆頭格である「軍師祭酒」(ぐんし・さいしゅ)に任命した。「祭酒」は長といった意味で、いわば軍の行動指針を決める参謀本部のトップである(軍師祭酒=軍祭酒とも記される)。

仕えた時期は不明だが、郭嘉は曹操より15歳も年下で、組織ではもっとも若く、まだ30歳以下。両者の関係は劉備と諸葛亮(20歳差)にも似ていた。

■呂布戦での「水攻め」は強気の戦術だった

若くして文字どおり「軍師」となった郭嘉は、曹操にさまざまな策を献じたが、なかでも華々しい活躍が西暦198年、呂布(りょふ)討伐戦である。猛虎のような武勇を持ち、騎兵を操る呂布の軍勢は強い。当初、曹操は苦戦していた。しかし、三度ぶつかって呂布軍を退け、ようやく徐州の下邳(かひ)城へと追い込んだ。

曹操は兵の疲労を理由に退こうとしたが、このとき郭嘉は劉邦が項羽(こうう)を撃ち破った例を引き合いに出して「敵の士気が落ちている今こそ、勝ちに乗じて攻撃すべき」と進言する。

とはいえ、城の守りは堅い。そこで郭嘉が同僚の軍師・荀攸(じゅんゆう)とともに進言したのが「水攻め」だった。水攻めといえば、よく知られるのは城を水没させて兵糧切れに追い込むものだが、彼らの水攻めは溜めた川の水を城壁にぶつけ、破壊を試みる強攻策でもあった。この籠城戦のすえ、3ヵ月後に呂布は軍営が内部崩壊し、降伏した。

■孫策の死、袁紹軍の瓦解を予言。驚異の洞察力

それから2年後の西暦200年、曹操は袁紹(えんしょう)との決戦「官渡の戦い」に臨んだ。中国北部の覇権を賭けた天下分け目の合戦だ。このとき郭嘉は「十の勝利の要因」を挙げ、曹操を戦場に送り出している。曹操はこのとき背後にいる孫策(そんさく)の動静を気がかりにしていたが、郭嘉は事もなげに言った。

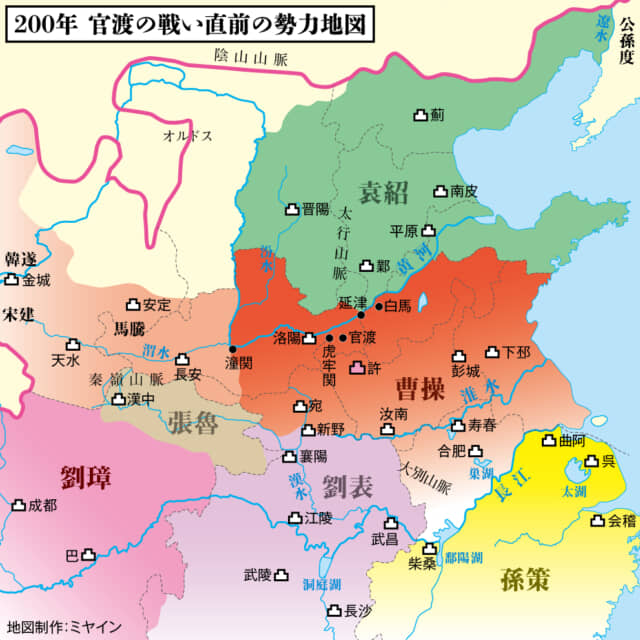

200年の勢力図。作成:ミヤイン(参考『中国歴史地図集 第二冊 秦・西漢・東漢時期』中国地図出版社 他)

「孫策は瞬く間に勢力を拡大しましたが、多くの人の恨みを買っています。近いうちに殺されるに違いありません」

はたして孫策は暗殺され、曹操は「官渡の戦い」を制した。そして袁紹も敗戦のショックから2年後に病死。その息子たち3人が後継者の座をめぐって争うと、曹操軍の諸将は「この機に乗じ、一気に袁家を滅ぼしましょう」と言うが、ひとり郭嘉は「我々が攻撃すれば、彼らは団結して立ち向かってくる。放っておけば彼らは自然に争うでしょう」という。はたして袁紹の息子らは争い始めた。

機に乗じ、曹操軍は袁家の本拠地・鄴(ぎょう)を占領した。袁紹の子・袁尚(えんしょう)らは、曹操軍に追い立てられて北方へ逃げ、騎馬民族の烏桓(うがん)を頼る。すると諸将たちは「深入りは禁物。北方へ行けば、南方にいる劉表(りゅうひょう)が我々の背後を襲うでしょう」と自重を促した。北の果てとなれば、慎重になっても無理からぬところだ。

しかし、郭嘉ひとりがこう言った。「劉表は自分の器を自覚しており、動かないでしょう。袁尚や烏桓(うがん)族を放置すれば北方平定は難しくなります」と攻撃を促す。呂布の時と同様、あえて深追いを進言したのである。その声に励まされて曹操は北伐(ほくばつ)の兵を起こすが、郭嘉はさらに進言する。

「兵は神速(しんそく)を尊びます。敵が守りを固める前に、輸送隊を残して軽騎兵を昼夜走らせ、不意を突けば必ず勝てます」

大胆不敵な策である。孫子の兵法にも「兵は拙速なるを聞くが、未だ巧久を睹(み)ず」(だらだら長引くよりも早く終わらせたほうがマシ)とあるように、戦いを長引かせれば激しい消耗戦になり、遠征軍である味方が不利となる。

■38歳の若さで天命が尽きる

聞き入れた曹操は騎兵と馬車だけの大部隊を率いて北へ侵攻。道のりは遠く険しく、長い行軍に将兵の疲労は甚だしかったが、兵を励まして強行。烏桓族の不意を突き、一気に攻め滅ぼした。袁尚らはさらに逃げ、北東の遼東半島へと走ったが、郭嘉は「これ以上の追撃は無用」という。

はたせるかな、遼東半島の公孫氏は、曹操軍の武威を恐れ、袁尚らを捕らえてその首を曹操に差し出してきた。曹操はこうして「官渡の戦い」から7年かけて河北一帯を制圧し、中国大陸のほぼ北半分を統一した。

「兵は神速を尊ぶ」は「チャンスと見たら素早く動け」という教訓だが、その使いどころを誤ると災いのもととなる。好機を的確に見分けることのできた郭嘉はまさに「戦いに生きた軍師」といえるだろう。

しかし、北方統一の功労者・郭嘉は慣れぬ風土に身体をむしばまれていた。南へ凱旋する途中で病にかかり、帰還後にまもなく世を去る。38歳だった。

翌208年、「赤壁の戦い」に大敗した曹操は「郭嘉がいれば、こうはならなかった。哀しいかな奉孝(ほうこう)、痛ましいかな奉孝、惜しいかな奉孝」と、つぶやいたという。奉孝は郭嘉の字(あざな=通称)である。

もし彼が存命であれば、曹操の天下統一は実現したのか。荀彧(じゅんいく)、程昱(ていいく)、荀攸がいても勝てなかった赤壁の戦いを制すことができたのだろうか。それは神のみぞ知るところか。