冬限定の飲み物だった「甘酒」は なぜ江戸の夏の風物詩になったのか?

江戸っ子に愛されたファーストフード 第7回 「甘酒」

美容や健康にも効果がある飲料としても人気の高い「甘酒」だが、江戸時代には主に夏場、消費されていた。現代の甘酒ブームにもつながる江戸の甘酒事情を解き明かす。

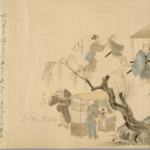

行商人の甘酒売りを描いたもの。桶の上に置かれている黒い箱の中には甘酒を飲ませる器が入っていると思われる。その隣の桶には熱い甘酒が入っていて冷めないように蓋をしているのだろう。 「職人盡繪詞. 第1軸」国立国会図書館蔵

えっ、甘酒は夏の飲み物? そう聞いて驚く人も多いことだろう。毎年初詣に行くとお寺や神社の境内で買うのが楽しみとか、ドリンクの自動販売機にホットの甘酒を見かけると冬を感じるというという方もいるかもしれない。しかし、最近では健康志向の高まりから栄養豊富な甘酒が注目を浴び、季節に関係なく一年中いただいているという人もいるようだ。なにせ人間の体に不可欠なたんぱく質を構成するアミノ酸が豊富で、疲労回復に効果があるビタミンB1、新陳代謝を促すビタミンB2、エネルギーとなるブドウ糖や腸内環境を整える植物繊維やオリゴ糖などが含まれており、「飲む点滴」と呼ばれるほどなのだ。

さらに、かき氷に甘酒をトッピングしたり、甘酒を凍らせてシャーベットのようにしたりするのも人気だと聞く。それでも、甘酒が夏の食べ物だというのは納得しないかもしれない。

ところで、数年前から有名人たちが俳句をひねるバラエティ番組が好評だとそうだ。この影響からか、俳句が見直され、俳句雑誌などがよく売れているという。俳句は5、7、5という字数制限と、季語と呼ばれる季節を表す言葉を必ず入れなければならないというルールがある。この俳句の季語だと甘酒は、麦茶やビールと同じ夏に分類されている。

ではなぜ、そのようなことが起こるかといえば、俳句が生まれたとされる江戸時代には夏に飲んでいたからだ。もっとも、明和のころまでは甘酒は寒い冬の商いだったという。

甘酒は行商人が売っている場合もあったが、店を構えている場合もあった。江戸の代表的な盛り場であった浅草・浅草寺の門前には「三河屋」、「大坂屋」、「伊勢屋」という有名店があり、こういった店では冬だけでなく、人気が高まり四季を通じて商うようになったという。では、どのくらい売れていたのかというと、上野の某繫盛店では1日で1両前後の売り上げがあったという。ちなみに当時の甘酒は、1杯4文から8文というからちょっとのどが渇いたから、温まりたいからと缶や安いコーヒーショップでのコーヒーを飲むような値段だった。それで1両になるのだから、1日100杯以上を売り上げていたことになる。

日本の夏は湿気を帯びた独特の暑さで、人々の体力を奪い、夏バテになる人が多い。夏バテ予防にスポーツ飲料を飲む人もいれば、エナジードリンクを愛飲しているという方もいるだろう。甘酒はさしずめ夏バテ気味の体が元気になるように飲むエナジードリンクといったところだろうか。これが夏に人気の飲み物になった理由のだろう。

いやいやエナジードリンク程度では夏バテが酷くて何千円もするドリンク剤を飲んでいるという人もいるかもしれない。江戸時代にもそういった人たちは、枇杷葉湯(びわようとう)や定斎湯(じょうさいとう)など漢方薬やそれを煎じしものを売る商人もいた。熱い飲み物が多いのは、冷房などがなかった時代、体温を下げるのには熱い物を飲んで汗をかくのが一番手っ取り早い方法だったからだ。

どうやら日本人が、健康食品や体に良いとされる食べ物が大好きなのは、今に始まったことではなく、江戸時代に甘酒や薬湯を飲んでいた私たちの先祖たちから受け継がれていることなのかもしれない。