「善人だが死ぬ」という運命を変えた男がいた!? 江戸で起きた摩訶不思議な事件の結末とは

世にも不思議な江戸時代⑦

よく当たるという人相見に余命宣告を受けた男は、世を儚んで、僧になった。ところがその予告された日を過ぎても男は生き続けていた。予言が外れたのだろうか? それとも……。

■死の予言を受けた男はなぜ生きのびたのか?

江戸時代のことである。麹町に大勢の人を使って手広く商売をしている店があった。この店に子どものころから働いている男がいた。この男がいれば、主がいなくても商いに支障がないほど、店のことに通じていた。主は正直でまじめに働くこの男を気に入っており、いずれは暖簾分けさせようと費用を用意していたほどである。

ある冬の日、男は用事があって浅草に出かけた帰り、評判の人相見に見てもらった。見てもらった人の話では、言うことはすべて思い当たることばかりで、将来のことも言い当てたという。

この人相見は男を見るなり

「あなたは来年の6月に亡くなります。善人に生まれついているだけに、残念です」

というので男は人相見に頼んでもう一度見てもらったが、死相が現れていることは間違いないそうだ。

男は店に帰ったが、自分は長くはないとうつうつとして仕事に身が入らなくなってしまった。しばらくして、男は店の主に店をやめたいと申し出た。主は男を必死に引き留めたが、「これまでのご恩をお返したく、旦那様の幸せを祈るため僧になります」と男は繰り返すだけである。主が暖簾分けのために用意していた金を差し出したが「もし、本当に必要なことがありましたらその時にいただきます」と受け取らなかった。

男は、自分の持ち物を売り払った金で小さな家を求めた。そして托鉢をしたり、寺社仏閣を詣でたりと、最期を待つ日々を送るようになった。

ある朝、男は両国橋で、川に飛び込もうとする若い女を見つけた。男は必至になって女を抱きとめ、どうしてこのようなことをしようとしたのかを聞き出した。

この女は越後高田(現新潟県上越市)の豪農の娘で、近くに住んでいた身持ちの悪い男といい仲になって地元にはいられなくなり、江戸に出て来たという。江戸では食うや食わずの生活をしていたため、夫となった男は病気で亡くなってしまった。亡くなってから夫に借金があることがわかり、借金取りたちは彼女の実家に金を出してもらうように迫った。しかし、今さら実家に迷惑をかけることはできないので、夫の後を追おうとしたことを話した。

若い女が思い詰めるほどの借金はいくらなのかと尋ねてみると大した額ではなかった。しかし、そんなわずかな金さえも男は持ち合わせていなかった。そこで、男は、麹町の店に女を連れて行き、主に今までのいきさつを説明した。

主は、男のために用意していた金を使って借金を返したばかりか、娘の両親に宛てた手紙をしたため、知り合いに頼んで手紙とともに娘を高田に送り届けた。高田の両親はとてもよろこんで娘のことを許し、送っていった人を厚くもてなした上に男にもお礼をくれた。

さて、6月が過ぎ、7月になっても男は元気で一向にそれらしい気配がない。だまされたと思った男は、麹町の主のもとに行き、これまでのことを話した。「お前がまじめ過ぎるのでからかわれたのであろう。しかし、ひどい人相見もいたものだ。文句をいってやる」と主は男を連れて浅草の人相見のところへ向かった。

主は人相見の家の外に男を待たせて中に入った。すると人相見は

「あなたは自分の人相を見てもらうために来たのではありませんね。連れがいるのではないですか」

と切り出した。主は驚いで男を家の中に呼び入れた。人相見は男を見るなり

「あなたのことは以前見て、6月には亡くなると申しました。しかし、今こうして生きています。じっくりと拝見しましよう」

と天眼鏡で男の顔を見始めた。

「あなた、何かの命を助けませんでしたか?」

男と主は驚いて顔を見合わせた。そして、両国橋で女を助けたことを話した。

「そうです。あなたの相がそこだけ変わっています。この上は生命に別条はないでしょう」

人相見はそういいながら、男が女を助けたことを盛んに褒めた。

主は大喜びで、男を元通りに雇い、高田に送っていった女を呼び寄せて所帯を持たせた。後に男は暖簾分けしてもらい、その店は繁盛したそうだ。

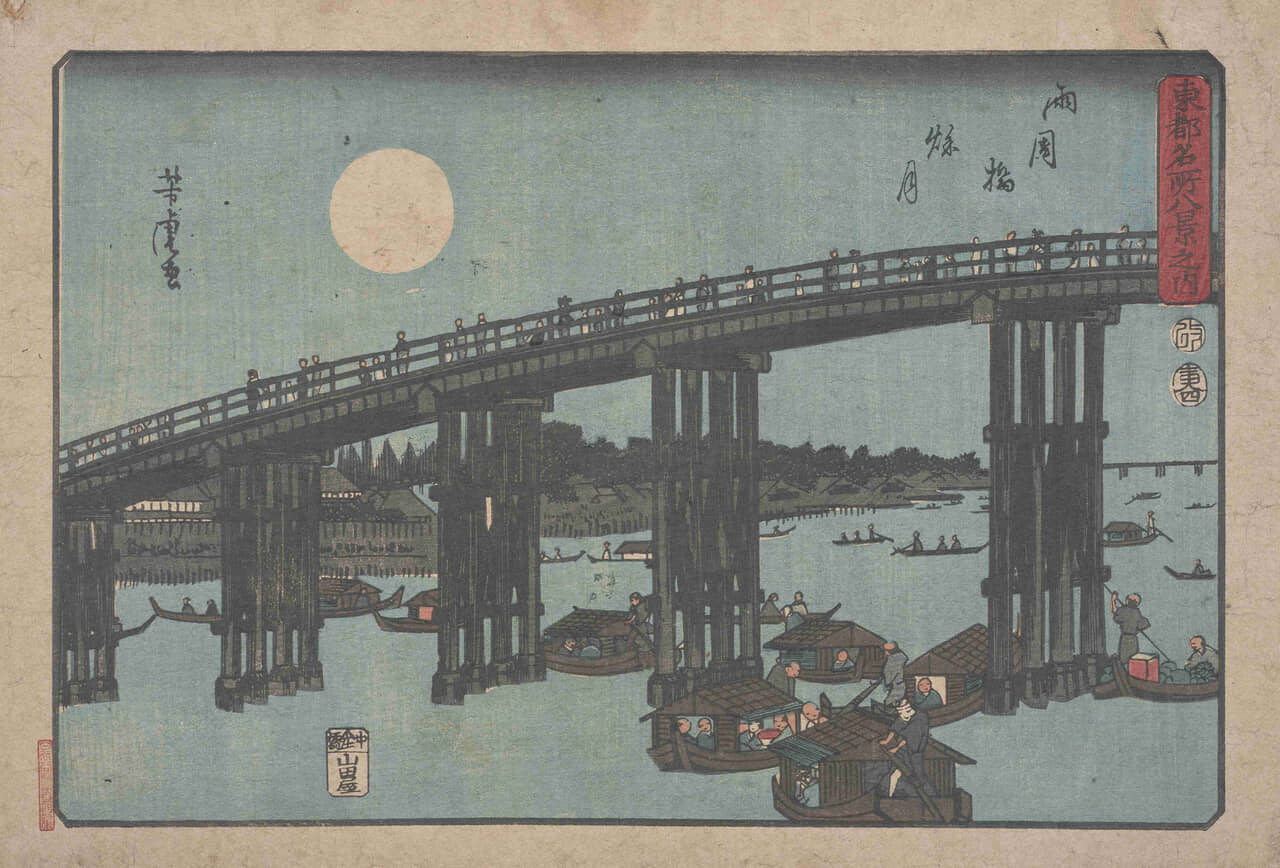

「東都名所八景之内」「兩國橋秋月」(東京都立中央図書館蔵)

江戸時代の初期、当時大川と呼ばれていた隅田川の下流に橋が架かっていなかった。そのため明暦の大火の時に、隅田川に多くの人が落ちて亡くなった。その後、架けられたのが両国橋である。