不思議な術を使う怪しい藩士を切腹させたら… 殿様や家老を震え上がらせた驚きの結末とは

世にも不思議な江戸時代①

忍術をはじめとする様々な術を身に着けた藩士がいた。そのうわさが殿様の耳に入り、城内で披露することになったのだが……。

■空から鯉を獲り、どこからともなく滝を出現させる

これは江戸時代のお話。今の新潟県村上市あたりにあった村上藩での出来事である。

村上藩には、忍術をはじめ不思議な術を体得し、どんな堅城にも忍び込めると評判の藩士がいた。ある冬の日、同僚たちがその藩士の家を訪れた。座敷でいろいろな話をしていると、突然その藩士が「天の川の鮎を食したことがあるか」と尋ねた。「天の川に鮎がいるものか」と同僚たちが異口同音にいうと、「では、天の川の鮎を御馳走しよう」と藩士が言い出した。

鮎は夏の魚である。今は冬なので無理だろうと同僚たちが言い合っていると、彼は、家来に麻などを縒って作った細い縄を何本も持ってこさせた。そして、座敷でその縄を長く結び合わせ、それを持って庭に出た。同僚たちも興味津々について行く。藩士は、縄の片方をしっかりと持ち、もう片方を空に向かって投げた。すると投げた方の縄の端がすっと天に引っ張られていく。藩士はそれにつかまってするすると鳥よりも早く昇っていき、あれよあれよという間に姿が見えなくなってしまった。

同僚たちはポカンと庭に立ち尽くしていたが、しばらくすると雲の中から姿が見え、やがて藩士は庭に降り立った。そして、縄をかたづけた後、着物のたもとからピチビチと動いている鮎を20~30匹取り出した。同僚たちはこれを肴に酒を飲んだという。

このような不思議なことを何度か披露したことが、殿様の耳に入った。「城で披露せよ」との仰せに、その藩士は城に上がった。

殿様の前で、懐から紙を取り出し、豆粒程度に丸めると口の中で湿らせて庭の桂の木に押し付けた。元の場所に戻り少しすると紙からしずくが垂れてきた。その場にいた者たちがじっと見ているとしずくは流れとなり、滝となって庭を水で満たす。そればかりか室内にまで水が入って来た。驚いた殿様が「やめよ」と命じると、藩士は立ち上がって先ほどの紙を木から取り外した。とたんに水が引き始め、すぐに庭の土が出てきた。しかも、水についた室内も庭の土も濡れていなかった。

「あの男はもしかしたら切支丹(キリシタン)かもしれない」と噂が立ったのはそれから間もなくのことである。当時、切支丹はご法度であったから、藩士を召し抱えておくことはできない。そこで「無益の術を覚えている」との罪で切腹させることにした。

その藩士は、「殿様の命令ならば」と切腹に応じた。切腹は家老らの立ち合いのもと、藩士の菩提寺で行われることになった。藩士は寺の住職に死んだら手厚く葬って欲しいと頼み、腹を真一文字に斬る。同僚がその首を落とす。その遺体を長持ちに入れ、鍵をかけて約束通り住職に埋葬させた。

さて、この面々が城に戻ったところ、家老宛てに死んだ藩士から手紙が届いた。不思議に思って開けてみたところ「なんの罪もないのに切腹とはいかがなものか。この藩を出て〇〇にいる」と確かに彼の筆跡で書いてある。

今しがたみんなで切腹したところを見たではないかといいながらも、気になって仕方がない。寺に取って返して埋めた長持ちを掘り返した。中を確かめると、なんと腹を斬られた大きな狸の遺骸が入っていた。あの藩士を藩で抱えていたならばきっと何かの役に立ったのではないかと思ってみたところで後の祭りである。

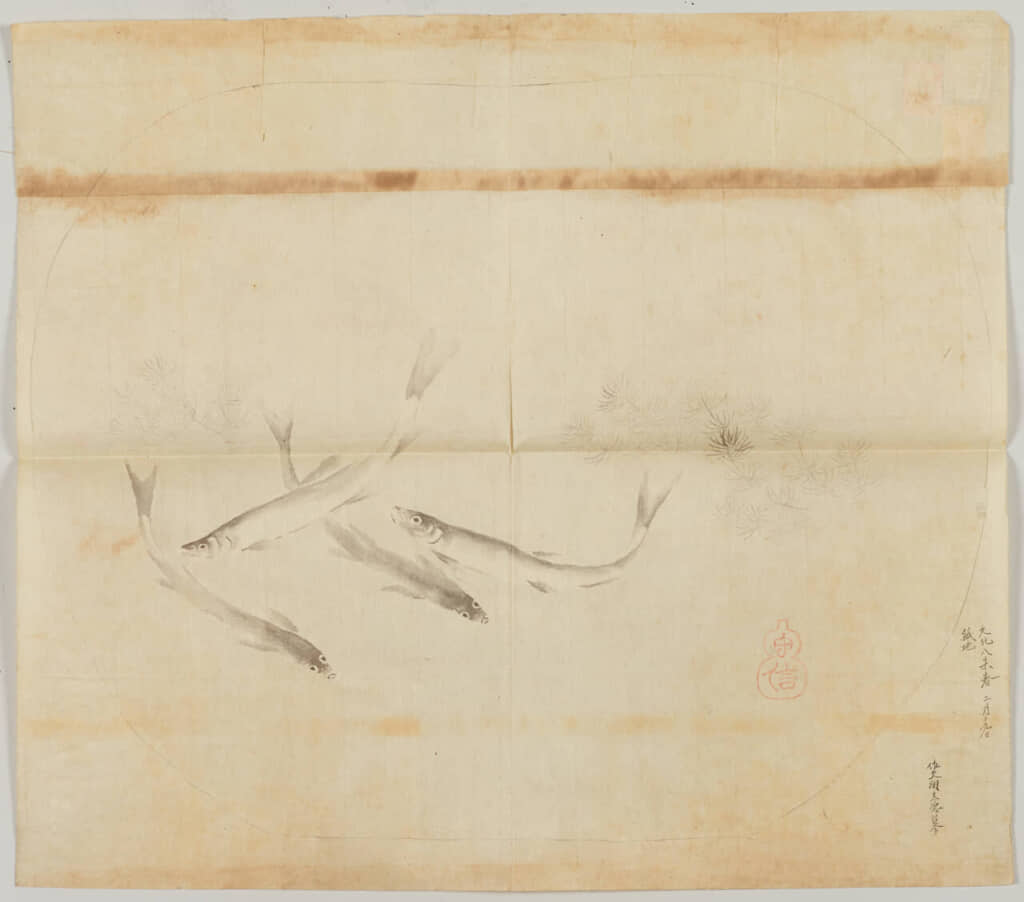

「探幽/藻鮎図(佐久間志徳摸)」(東京国立博物館蔵、ColBase)

清流でとれた鮎は、藻を食べているため、魚臭くなく瓜のような香りがするという。そのため「香魚」とも呼ばれる。天の川で採れた鮎は、どんな芳香がしたのだろうか。